Возвышение культа Перуна, превращение его в верховного языческого бога начинается с военными походами киевлян – они побеждают хазар, воюют на равных с Византией. Подчиняют себе многие славянские племена. Перуну приносят человеческие жертвы у подножия священных дубов. Молодой Владимир Святославич провозглашает Перуна верховным богом Руси и отправляет своего дядю Добрыню в Новгород, дабы ввести новый культ и там. Торговым новгородским людям бог-воин был чужд, они сопротивлялись киевлянам, но их возмущение было подавлено, идол Ящера изрублен, и на его месте поставлен идол Перуна.

Перуна называли “княжьим богом”, поскольку он был покровителем князей, символизировал их власть. Такой бог был чужд большинству общинных славян – земледельцев, и это равнодушие народа к богу, объявленному верховным, неоднократно наводило ученых на мысль, что Перун – неславянское божество, заимствованное у варягов. Однако имя бога – исконно славянского происхождения; скандинавские сказания о громовержцах мало похожи на мифы о Перуне.

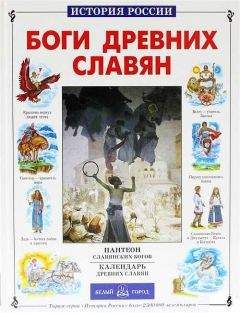

ЯЗЫЧЕСКИЙ ПАНТЕОН КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Владимир Святославич создал тщательно продуманный пантеон богов. В летописи сообщается: “Начал княжить Владимир в Киеве единолично. И поставил идолы на холме вне двора теремного: Перуна деревянного, а глава его серебряна, а ус злат, и Хорса, и Дажьбога, и Стрибога, и Семаргла, и Макошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили сыновей своих и дочерей, и молились бесам…”.

Стоящий во главе всех богов Перун – бог дружинников – знаменовал военную мощь молодого государства. Языческая триада Стрибог – Дажьбог – Макошь была сформирована киевскими жрецами как соответствие Богу – Отцу, Христу и Богородице. Этим сопоставлением языческого и христианского пантеонов киевские волхвы стремились показать византийцам, что исконная вера славян не уступает христианству. Очевидно, что автором этой концепции не мог быть еще молодой князь Владимир Святославич, такие взгляды могли сформироваться только в среде высшего языческого жречества. Наконец, в пантеон были включены Хорс и Семаргл.

В Киеве стоял и идол Велеса, но не близ княжьего двора, а в слободах простого люда: культ этого полузвериного бога нижнего мира был сочтен слишком “диким” и простонародным, чтобы равнять его с “княжескими” богами и показывать иноземцам.

С принятием христианства все идолы были изрублены, кроме Перуна – к нему, даже поверженному, Владимир проявил уважение: идол был спущен в Днепр, и эскорт из двенадцати дружинников сопровождал его до порогов в соответствии с одной из форм славянского погребения, когда покойника помещали в ладью и пускали вниз по реке. Так свергнутый бог был похоронен как умерший человек.

в эпоху двоеверия христианство и язычество не столько боролись друг с другом в народном сознании, сколько взаимодополнялись. Со временем христианские святые вытеснили языческих богов. Перуна заменил Илья-Пророк, который, по народным поверьям, проносился на колеснице по небу во время грозы. Праздник Перуна совпал с днем почитания Ильи. Велеса заменил Николай-Угодник – один из наиболее почитаемых на Руси святых, а также св. Георгий. Культ Рожаниц слился с Богородичным, образ Дажьбога – с Христом. Макошь стала восприниматься как св. Параскева, чьи иконы ставились у источников, прежде посвященных Макоши. Что же касается низших божеств, то отношение к ним со временем становилось все более отрицательным, постепенно в народном сознании они превратились в бесов или просто в зловредные существа.

КАЛЕНДАРЬ

Наиболее ярко двоеверие отразилось в крестьянском земледельческом календаре, где почитание христианских святых тесно переплелось с языческими поверьями и обрядами. Со временем многие важнейшие для язычника ритуалы воспринимались все менее серьезно и постепенно превращались в детские игры.

Вот как проходил год русского крестьянина.

В день зимнего солнцестояния (25 декабря) надо было помочь солнцу набрать силу – потому крестьяне жгли костры, катали горящие колеса, символизирующие светило. Чтобы зима была не слишком суровой, лепили снежную бабу, изображавшую зиму, и разбивали ее снежками.

1 января и в ближайшие к Новому году дни старались одеться во все новое, угощали друг друга, ходили в гости, поскольку верили. Что как встретишь праздник – таков будет и весь будущий год. Вообще время новогодних и рождественских празднеств (Святки) считалось магическим – любое доброе пожелание непременно должно исполниться, а обычные поступки людей приобретают особое значение, и по ним можно узнать свою судьбу. Поэтому от Нового года до Крещения (19 января) девушки гадали, каким будет их суженый и скоро ли свадьба. Тогда же крестьяне поминали умерших родичей – оставляли им угощение от своей трапезы; разжигали по всему селу костры, чтобы покойники на том свете грелись.

Древнейшей формой новогоднего общения с миром мертвых было переодевание в шкуры животных – мифических предков. Этот обычай сохранился до настоящего времени, превратившись в новогодний карнавал или Рождество с ряжеными.

Любимым развлечением молодежи в Сочельник накануне Рождества (вечером 6 января) было колядование, прекрасно описанное в произведениях Н.В.Гоголя. Парни и девушки ходили по деревне и пели под окнами колядки – короткие обрядовые песни, в которых желали хозяевам благополучия, а те в уплату за пожелание одаривали их вкусной едой. Чем обильнее угощение. Тем сытнее должен быть будущий год.

Других календарных праздников до весны было немного, однако веселье в деревнях не затихало, ведь зима – это время свадеб. А те девушки, у которых еще не было женихов, устраивали посиделки – собирались у какой-нибудь старухи, приносили прялки, вышивание, шитье, проводили за рукоделием долгие зимние вечера; чтобы не было скучно, пели песни, рассказывали сказки, иногда готовили угощение и приглашали в гости парней.

В конце февраля – начале марта (за 50 дней до Пасхи) праздновали проводы зимы – Масленицу. Это торжество длилось целую неделю. На Масленицу молодожены катались по селу в расписных санях, целовались на глазах у всех – их молодая и горячая любовь должна была наполнить жизненной силой всю природу. Ту же магическую цель преследовали весь масленичный ритуал – обильные пиры, веселые игры, катание с гор. В последний день праздника устраивали проводы Масленицы – соломенной куклы в женском костюме, которую сначала величали, потом разрывали и разбрасывали по полям, чтобы урожай был богатым.

Весной было несколько праздников, посвященных птицам, - считалось, что птицы приносят весну. Поэтому крестьянки пекли из теста “жаворонков”, выпускали птиц из клеток, тем самым как бы освобождая жизненные силы природы от зимнего плена.

Пасха на Руси включала в себя многие черты древнего праздника наступившей весны. Пасхальные яйца были символом возрождения жизни, поэтому часть яиц скармливали скоту, чтобы он хорошо плодился. На Пасху обязательно качались на качелях – чем выше качели взлетали, тем выше должны были вырасти колосья и травы. В этот день водили хороводы, распевая песни о любви, - это тоже некогда было магическим обрядом, обеспечивающим благополучие и плодородие.

В день Егория вешнего (св. Георгия) – 6 мая – впервые после зимы выгоняли скот на пастбища, стегали его вербой. Верба – растение, которое первым оживает по весне, и ее прикосновение должно было увеличить плодовитость скота. Вокруг животных проводили топором по земле круг, чтобы оградить их от бед, - топор был символом небесного оружия (молнии) и считался магическим предметом; обряд совершался ночью либо рано утром, в нем принимала участие вся семья. Чтобы скотина давала обильный приплод, на Егория вешнего пекли также печенье в виде лошадей и коз.