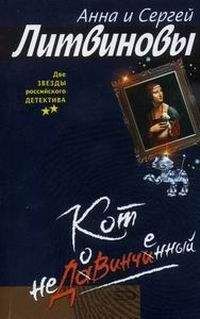

Анна Литвинова, Сергей Литвинов

КОТ НЕДОВИНЧЕННЫЙ

С улицы донесся шум подъезжающей машины. Затем – скрип тормозов. Звуки далеко разносились в ночной тишине.

Антон метнулся к окну, выглянул из-за жалюзи. Из старой «бээмвухи» вылезали двое качков. Антон сразу понял: они – по его душу. И хотя он ждал визита и был готов к нему, его наполнил противный страх. Сердце заколотилось, реагируя на ударный выброс адреналина.

Антон бросился к двери, запер ее на ключ. Затем, кряхтя, пододвинул к двери диван. Это хоть немного задержит их.

Он потушил в офисе свет. Юноша неоднократно прокручивал в уме, как станет уходить, поэтому ему оставалось просто в точности делать то, что он наметил раньше.

Снизу – оттуда, где дремал охранник, – донеслись резкие голоса. Затем – возня. Шум падающего тела.

Пальцы Антона запорхали по клавиатуре. Компьютер начал выполнять заданные команды. Чтобы не терять времени, Антон откручивал винты на корпусе процессора.

С лестницы донеслись неотвратимые шаги. Компьютер завершил заданную программу. Антон выдернул штепсель из розетки. Сейчас не время заботиться о ее корректном завершении.

Ручка задергалась. Затем в дверь забарабанили. Только бы успеть!

Антон лихорадочно снял крышку процессора. Вроде бы он все предусмотрел и не раз проигрывал в уме свои действия, однако руки, тем не менее, тряслись.

В дверь раздались глухие удары плечом. Она затрещала, но пока не поддавалась.

Антону нужна была всего пара минут – но были ли они у него, эти минуты?

Из-за двери раздались нетерпеливые выстрелы.

За 512 лет до описываемых событий. Милан, 1493 год

В кабинете герцога Сфорцы горел камин, и это был единственный источник света в помещении. Окна плотно завешены, и подходить к ним строго запрещалось: вдруг гость даст знак заговорщикам – реальным или воображаемым.

В редких отсветах пламени лицо герцога, прозванного за смуглость кожи Моро, то есть «черный», казалось еще темнее. Герцог был мрачен, и развеселить его не могло даже присутствие его молоденькой любовницы Цецилии Гальерани – хорошенькой, тоненькой, большеглазенькой. (Ее лицо, благодаря несравненному искусству Мастера известное как «дама с горностаями», на века переживет и ее самое, и герцога Сфорцу, и самого Мастера.)

И тогда угрюмый герцог послал за Мастером. В последнее время то был единственный человек, способный его рассмешить, заинтересовать, заставить забыться.

Мастер не заставил себя ждать. Через минуту он уже вошел в двери, услужливо распахнутые герцогским постельничим, и принял вид самый робкий и почтительный.

– Порадуй меня, – отрывисто бросил герцог Мастеру. – Посмеши!

– О, ваша светлость, – прижал руку к груди и поклонился Мастер, – для меня большая честь и великая приятность доставлять вам радость. Не желаете ли услышать новые загадки?

– О, загадки, загадки! – захлопала в ладоши Цецилия.

Однако герцог ожег девушку мрачным взглядом, и та осеклась.

– Не хочу, – капризно пробасил Сфорца и хлопнул ладонью по столу. Затем глубоко вздохнул и снизошел для пояснения: – Тошно мне.

– В таком случае, ваша светлость… – снова поклонился Мастер и весьма расчетливо смешался. – Ох, я приберегал ЭТО для праздника именин вашей светлости, однако… Если вы изволите приказать…

– Что? – отрывисто бросил Сфорца.

– Позволю себе спросить: может, ваша светлость прикажет все же отложить демонстрацию до ваших именин?

– Что, говори! – нахмурил брови герцог, и по выражению его лица, а также громовому голосу было ясно: это человек не привык, чтобы ему перечили.

– Позвольте мне, ваша светлость, не упреждать своими недостойными пояснениями демонстрацию аппарата, дабы своими речами…

– Хватит предисловий! Покажи мне! Быстро! Сейчас!

Хорошо затаенная довольная усмешка блеснула в глазах Мастера, и человеку наблюдательному стало бы ясно: он вызвал в герцоге именно ту реакцию, которой добивался. Впрочем, Сфорцу нельзя было отнести к числу людей, внимательных к оттенкам человеческих чувств.

Мастер растворил дверь кабинета и вышел. Куда теперь делась его униженность! Это был человек, приближенный к трону, чуть ли не личный друг герцога. Он надменно бросил немедленно подскочившему к нему постельничему:

– Его светлость велели принести! Живо!

А еще через минуту постельничий на вытянутых руках внес в кабинет герцога НЕЧТО, укрытое сверху грубой тканью. Лицо постельничего выражало брезгливость, смешанную с ужасом.

Москва. Наши дни. 25 февраля. Катя Калашникова

Катя любила своего непутевого племянника Леньку Коноплева.

К сожалению, эта любовь не была взаимной.

Нет, наверное, Ленька испытывал по отношению к своей тетке теплые чувства. И если б его, предположим, спросили, любит ли он ее – племянник, конечно, ответил – с искренним удивлением: мол, о чем базар?! Есессенно, люблю! Однако в Ленькиной жизни, переполненной тусовками, девочками, зачетами, лабами и зарабатыванием денег, Катерине просто не находилось места.

Он появлялся у тетки на день рождения, под Новый год или на Восьмое марта, с видимым удовольствием сметал салатики и прочие яства, что ему подносилось, – а потом исчезал и снова появлялся лишь к следующему празднику. Кате оставалось только с ностальгией вспоминать, как они лет десять назад вместе со старшей сестрой Дашкой и ее сыном – маленьким Ленчиком – отдыхали под Геленджиком. Тогда Катя, еще студентка, учила десятилетнего Лелика прыгать на тарзанке, кувыркаться в воде, а также просвещала его насчет современного американского сленга.

А теперь Ленчик вырос, бороду бреет, на авто разъезжает, и никто из родни ему не нужен. Иногда, правда, он о тетке вспоминал «внепланово», не под праздник. Когда ему, например, ключи от квартиры неотложно требовались.

Или – если у него что-то случалось.

Вот и сейчас слегка истерическая «эсэмэска», пришедшая от Ленчика, свидетельствовала, что с ним опять, похоже, что-то стряслось:

«Тетенька, хотел бы срочно с тобой увидеться. Согласен на любые условия. Напиши, когда, где».

Катя только что отпустила последнюю группу ученичков и стала наполнять ванну. Она предвкушала пятничное вечернее расслабление: долгое лежание в хвойной пене с ленивым листанием свежего «Космополитэна». Праздничный мартовский «Космо» весил три пуда, и просматривать его можно было бесконечно, отмокая после тяжкой трудовой недели… Однако не могла же Катя отказать ради журнала любимому племяннику?! Видать, у него и впрямь неприятности. Поэтому она взяла мобильник и быстро протелеграфировала (то есть «проэсэмэсила» – так, что ли?): «Приезжай прямо сейчас! Есть паэлья, сможешь ее съесть».

Ленчик откликнулся немедленно: «Да ты поэтесса! Скоро буду».

Вот свинья, подумала Катя, насмехается над старшими. Поэтессой обозвал. И что значит: «Скоро буду»? «Скоро» – это как? Через пять минут? Пятнадцать? Или через два часа?

Н-да, такая уж привилегия у юности: быть равнодушным ко всему, что не относится впрямую к ее собственной жизни. В том числе и к своим родным. Катя сама точно такой была – всего лет десять назад.

Вздохнув, Катя выпустила воду, уже успевшую залиться в ванну, и отправилась на кухню: провести ревизию холодильника. Паэлья – паэльей, но ею дело вряд ли ограничится: Ленька метал будь здоров, что бы с ним ни случалось.

…Ленчик явился через пятнадцать минут с тремя замороженными тюльпанчиками.

– С наступающим Восьмым марта, тетенька, – пробормотал он, протягивая букетик Кате.

– Лелик, окстись! До восьмого марта еще две недели. Ты, компьютерщик, считать-то умеешь?

– Не очень хорошо, – парировал племянник. – Так, на семь-восемь, и то с калькулятором. А что, рано цветочки дарить, да? Тогда я могу забрать.

– Ох, Лелик! Наглость твоя не имеет границ.

– Я знаю.

– Ты меня своими цветами конкретно пугаешь. Я и без того думаю: что же могло случиться, чтобы ты ко мне вдруг заявился? Да еще в пятницу вечером? Неужели Машка беременна?

– Не дождетесь, – нахмурился Леня.

– Тогда что?

– А я-то думал, здесь паэлью дают, а не мозги полоскают…

– Хорошо, тогда мой руки – и давай за стол.

– Фу. Как пошло, в мамином стиле: «мой руки», «давай за стол».

– Не хочешь? Кормить не буду.

– Хочу, тетенька! Очень хочу!

Катя давно открыла секрет кормления племянника – порцию ему надо подавать ровно такую, чтобы казалось: обычный человек столько съесть не в состоянии. Однако Лелик всякий раз уминал, и с пребольшим удовольствием.

Вот и сейчас она навалила ему двойную дозу паэльи, рис аж за края тарелки высовывался – а Лелик ничего, слопал за милую душу. Срубил – и очевидно повеселел. Лицо разгладилось, зарозовело, глаза заблестели.