— Манная кашка.

Его совсем не занимают мои стихи!

Дальше стал читать Гдлевский, которого Просперо вечно расхваливает сверх всякой меры, и я потихоньку вышла. Встала в прихожей перед зеркалом и заплакала. Верней, завыла. «Манная кашка!»

В прихожей было темно, и в зеркале я видела только свой сгорбленный силуэт с дурацким бантом, который совсем съехал набок. Господи, какой же я себя чувствовала несчастной! Помню, подумалось: вот бы духи сегодня вызвали меня. Я бы с наслаждением ушла от всех вас к Вечному Жениху. Да надежды было немного. Во-первых, духи в последнее время либо не появлялись вовсе, либо несли какую-то невнятицу. А во-вторых, с какой стати Смерть выберет в возлюбленные такую никчемную, бездарную мокрицу?

Потом раздался звонок. Я наскоро поправила бант, вытерла глаза и пошла открывать.

Меня ждал сюрприз.

На пороге стоял тот самый господин, которого я видела, когда относила Аваддону незабудки".

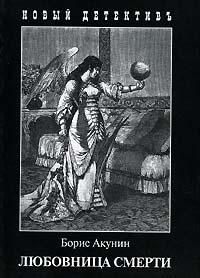

Явление принца Гэндзи

В тот день, когда в квартирку, расположенную под самой крышей, явился заплаканный Петя-Керубино и напугал хозяйку сначала известием о смерти Аваддона, а затем прощальным стихотворением Избранника, Коломбина долго сидела в кресле, снова и снова перечитывая загадочные строки.

Поплакала, конечно. Аваддона, хоть он и Избранник, было жалко. Но потом плакать перестала, потому что зачем же плакать, если человек обрел то, к чему стремился. Свершилась его свадьба с Вечной Суженой. В подобных случаях следует не рыдать, а радоваться.

И Коломбина отправилась на квартиру к новобрачному с поздравлениями. Надела свое самое нарядное платье (белое, воздушное, с двумя серебряными молниями, вышитыми по корсажу), купила букетик нежных незабудок и поехала на Басманную улицу. Люцифера взяла с собой, но не на шее, в виде ожерелья (черный цвет в такой день был бы неуместен), а в сумочке — чтоб не скучал дома один.

Дом общества «Великан» — новый, каменный, в пять этажей — она нашла без труда. Собиралась просто положить цветы к порогу квартиры, но дверь оказалась неопечатанной и, более того, приоткрытой. Изнутри доносились приглушенные голоса. Если кому-то другому можно, то почему мне нельзя, рассудила поздравительница и вошла.

Квартира была маленькая, не больше, чем китайгородская, но на удивление опрятная и отнюдь не нищенская, как следовало бы ожидать по потрепанной одежде покойного Аваддона.

В прихожей Коломбина остановилась, пытаясь угадать, где находится комната, в которой жених встретил свою Невесту.

Слева, кажется, располагалась кухня. Оттуда донесся мужской голос, произнесший с легким заиканием:

— А это что за д-дверь? Черный ход?

— Точно так, ваше сиятельство, — ответил другой голос — сиплый и подобострастный. — Только господин студент не пользовался. Черный ход, он для прислуги, а они сами обходились. Потому гол был как сокол, извиняюсь за выражение.

Что-то стукнуло, лязгнул металл.

— Стало быть, не пользовался? А почему п-петли смазаны? И весьма старательно.

— Не могу знать. Надо думать, смазал кто-то.

Заика со вздохом молвил:

— Резонное предположение. — И в диалоге наступила пауза.

Должно быть, следователь из полиции, догадалась Коломбина и от греха попятилась к выходу — еще пристанет с расспросами: кто такая, да почему, да в каком смысле незабудки. Но ретироваться не успела, из коридорчика вышли трое.

Впереди, то и дело оглядываясь, семенил бородатый дворник в фартуке и с бляхой на груди. За ним, постукивая по полу тросточкой, неспешно вышагивал высокий, сухощавый господин в прекрасно сшитом сюртуке, белейшей сорочке с безупречными воротничками, да еще и в цилиндре — ни дать ни взять граф Монте-Кристо, вот и дворник его назвал «сиятельством». Сходство с бывшим узником замка Иф усугублялось благодаря холеной, бледной физиономии (надо сказать, весьма эффектной) и романтическим черным усикам. Да и возраст у щеголя был примерно такой же, как у парижского миллионщика — из-под цилиндра виднелись седые виски.

Замыкал шествие низенький, плотно сбитый азиат в костюме-тройке и котелке, надвинутом чуть не на самые глаза. Вернее не глаза, а глазенки — из-под черного фетра на Коломбину уставились две узенькие щелки.

Дворник замахал на барышню руками, будто прогонял кошку:

— Нельзя сюда, нельзя! Подите!

Однако Монте-Кристо, окинув нарядную девицу внимательным взглядом, обронил:

— Ничего, пускай. Держи-ка еще.

Протянул бородатому бумажку, тот весь изогнулся от восторга и назвал благодетеля уже не «сиятельством», а «светлостью», из чего можно было заключить, что красивый заика, должно быть, все-таки не граф и уж во всяком случае не полицейский. Где это видано, чтоб полицейские дворникам рублевики кидали? Тоже из любопытствующих, решила Коломбина. Должно быть, начитался в газетах про «Любовников Смерти», вот и пришел поглазеть на жилище очередного самоубийцы.

Красавчик приподнял цилиндр (причем обнаружилось, что седые у него только виски, а прочая куафюра еще вполне черна), но представляться не стал, а осведомился:

— Вы — знакомая господина Сипяги?

Коломбина не удостоила графа Монте-Кристо не то что ответом, но даже взором. Вернулось взволнованное, торжественное настроение, не располагавшее к праздным разговорам.

Тогда настырный брюнет, понизив голос, спросил:

— Вы, верно, из «Любовников Смерти»?

— С чего вы взяли? — вздрогнула она и тут уж на него взглянула — с испугом.

— Ну как же. — Он уперся тростью в пол и принялся загибать пальцы затянутой в серую перчатку руки. — Вошли без звонка или стука. Стало быть, пришли к з-знакомому. Это раз. Видите здесь посторонних, но о хозяине не спрашиваете. Стало быть, уже знаете о его печальной участи. Это два. Что не помешало вам прийти сюда в экстравагантном платье и с легкомысленными цветами. Это три. У кого самоубийство может считаться поводом для поздравлений? Разве что у «Любовников Смерти». Это четыре.

В разговор вмешался азиат, изъяснявшийся по-русски довольно бойко, но с чудовищным акцентом.

— Не торько у рюбовников, — живо возразил он. — Когда брагородные самураи княдзя Асано поручири от сегуна разресение дерать харакири, все тодзе их поздравряри.

— Маса, историю про сорок семь верных вассалов мы обсудим как-нибудь после, — оборвал коротышку Монте-Кристо. — А сейчас, как видишь, я беседую с дамой.

— Может быть, вы и беседуете с дамой, — отрезала Коломбина. — Да только дама с вами не беседует.

«Сиятельство» обескураженно развело руками, а она повернула в дверь, что вела направо.

Там находились две комнатки — проходная, где из мебели имелся только дешевенький письменный стол со стулом, и спальня. В глаза бросился шведский диван, из новомодных, с раскрывающимся брюхом, однако весь облезлый и кривой. Верх не сходился с низом, и казалось, что диван ощерился темной пастью.

Коломбине вспомнилась строчка из последнего стихотворения Аваддона, и она пробормотала:

— «Клыками клацает кровать».

— Что это? — раздался сзади голос Монте-Кристо. — Стихи?

Не оборачиваясь, она вполголоса прочла все четверостишье:

Недоброй ночью, нервной ночью

Клыками клацает кровать

И выгибает выю волчью,

И страшно спать.

В изгибе диванной спинки и в самом деле было что-то волчье.

Стекло дрогнуло (как и накануне вечером, было ветрено), Коломбина зябко поежилась и произнесла заключительные строки стихотворения:

…Но в доме Зверь, снаружи ветер

Стучит в стекло.

А будет так: снаружи ветер,

Урчит насытившийся Зверь,

Но только нет меня на свете.

Где я теперь?

И вздохнула. Где ты теперь, избранник Аваддон? Счастлив ли ты в Ином Мире?

— Это предсмертное с-стихотворение Никифора Сипяги? — не столько спросил, сколько констатировал догадливый заика. — Интересно. Очень интересно.

Дворник сообщил:

— А зверь-то и вправду выл. Жилец из-за стенки сказывали. Тут, ваше превосходительство, стеночки хлипкие, одно название. Когда полицейские ушли, этот самый застенный жилец ко мне спускался, полюбопытствовать. Ну и рассказал: ночью, грит, как начал кто-то завывать — жутко так, с перекатами. Будто зовет или грозится. И так до самого рассвета. Он и в стенку колотил — спать не мог. Думал, господин Сипяга пса завели. Только никакого пса тут не было.

— Интересная к-квартирка, — задумчиво произнес брюнет. — Вот и мне какой-то звук слышится. Только не завывание, а скорее шипение. И д-доносится сей интригующий звук из вашей сумочки, мадемуазель.

Он обернулся к Коломбине и посмотрел на нее своими голубыми глазами, по которым трудно было понять, какие они — грустные или веселые.