Ознакомительная версия.

— Подросток, — повторил Маликульмульк и перевел на русский: — Недоросль…

Но нет, недоросль — иное. Не его имел в виду физик. Подросток — тот, кому хочется стать взрослым, но он не может никак, хотя и лезет во взрослые дела с неслыханной отвагой.

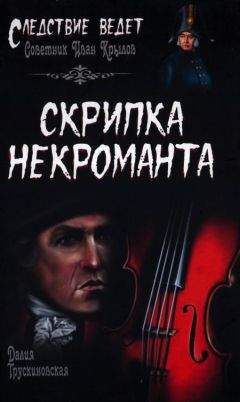

— Он мой друг, но он нуждается в присмотре, — помолчав, сказал Паррот. — Подросток легко становится орудием в руках людей, умеющих с ним задушевно поговорить. Он хочет верить в то, что мир к нему добр… Не доводилось ли вам, Крылов, побывать инструментом в руках авантюристки? Подросток — превосходный музыкальный инструмент, вроде скрипки Гварнери дель Джезу, и нужно внимательно следить, кто и для чего желает исполнить на нем свою мелодию. Вы поняли меня, Крылов?

Маликульмульк не ответил.

Слишком это все было печально — так что и обдумывать не хотелось. Намек-то он понял — как не понять? Но ему хотелось думать, будто внутренняя суть этой беды Парроту не по зубам. Паррот рассудил очень просто, но есть вещи, которых родителю не понять. Ибо — другой подвид homo sapiens.

Да, и Паррот по-своему талантлив, он даже учебник математики написал, он любознателен, он не позволяет своему уму лениться. Ему незнаком длительный сон и ума, и души, и всех способностей. Ему незнакомо это ощущение пустоты — словно некий маркиз ди Негри посредством скрипки, на которой ты играл взахлеб, яростно и радостно, не ведая отдыха, десять лет, высосал из тебя жизнь. Вот сейчас маленький Никколо лежит в Рижском замке и не понимает, что в нем происходит. Он сыграл «Дьявольскую трель», отдал последние капельки души — осталась одна болезненная плоть. А есть ли в ней зародыш, из коего удастся вырастить новую душу, — сие неведомо.

Верно, и ему придется смириться с тем, что случившийся полет в горные области, где дышишь чистейшим надзвездным эфиром, неповторим. Лишь бы только остался жив… и остался навеки подростком…

Паррот отошел к окошку и смотрел на падающий снег. Тяжко быть родителем, подумал Маликульмульк, приходится быть умнее и расчетливее, чем нужно для счастья.

Тяжко — особенно если вообразишь впридачу, что должен руководить другими людьми и опекать их. Игра в умного наставника — палка о двух концах. Вот рассказал Маликульмульк о своих домыслах, причем в его трактовке событий одно за другое прекрасно зацепилось и все меж собой увязалось. И что же Паррот? Согласился так, как согласился бы со своими мальчиками, притащившими на его суд какое-то свое детское изобретение. А в душе, чувствуется, не слишком поверил — поверит, когда удастся изловить беглеца Манчини и строго его допросить. Наставник должен быть строг — но тут не классная комната, тут речь идет о жизни, смерти и чести князя Голицына.

Сам-то Маликульмульк знал, что все представил себе верно.

В гостиную вошел фон Димшиц и предложил партию в ломбер. Маликульмульк согласился сразу, Паррот — неохотно. Играя, они скоротали время до прихода фрау Векслер с Давидом Иеронимом.

— Это оказалось проще, чем я думала, — сказала фрау. — Главное — восхищение. Нас, слабых женщин, спасает умение восхищаться. Там были лакеи барона фон дер Лауниц и господина фон Берх. Я сказала: ах, как я завидую людям, которые могут путешествовать и объездили со своими господами всю Европу; мы, бедные домоседки, должны радоваться хотя бы тому, что нам расскажут о своих странствиях мужчины. Вот так и выяснилось, что фон Берх побывал лишь в Стокгольме, а господин барон в молодости съездил во Францию. Я нарочно спрашивала: как, неужто он не доехал до Италии, ведь от Парижа до Рима рукой подать! И старый лакей, который служил ему, еще когда он учился в Иене, ответил: да на что он приличному человеку, этот Рим? Герр Крылов, я знаю мужчин, похожих на вас, они плохо понимают женские намеки. Вот корзинка провианта из «Петербурга», я буду рада, если вы оплатите это угощение!

Это неожиданное завершение до слез насмешило фон Димшица:

— Фрау — настоящая рижанка! Вот она, кровь бюргеров в десятом поколении!

Маликульмульк остолбенел — он уже давно не слышал таких разговоров. Разве что в театральных уборных комнатах танцовщицы могли что-то этакое ляпнуть в повелительном тоне своим кавалерам.

— Сколько же стоит ваша корзинка? — спросил Давид Иероним.

— Шестьдесят фердингов, но пусть уж будет талер, чтобы не считать мелочь, — бойко ответила хозяйка обувной лавки.

— Значит, остается фон Менгден, — сказал Паррот, пока Маликульмульк доставал деньги. — Но где он в Риге поселился, и в Риге ли он теперь, неведомо. Вот если бы господин фон Дишлер (о проказах с именами физик знал от Маликульмулька) рассказал побольше о владельце картежной фабрики, то мы могли бы еще что-то предпринять прямо сейчас.

— Я могу объяснить, где его фабрика. В самом конце Банной улицы, почти у палисадов, если ехать от крепости — то повернуть налево, к Раунским воротам. Но лучше ехать туда с утра, чтобы прохожие вам показали на эту фабрику пальцем.

— Насколько я знаю Ригу и рижан, если устраивают мануфактуру на окраине, то хозяин не только платит работникам жалованье, но селит их поблизости и позволяет завести скотину и огороды, — сказал Гриндель. — Давно ли этот Шпигель выпускает свой дьявольский товар?

Шулер задумался.

— Лет десять, пожалуй…

— Так у него там, уж верно, усадьба, как у курляндского барона, — заметил Паррот. — Едем. Сперва — к вам, Крылов, чтобы вы оделись как можно теплее, старая офицерская епанча шубы не заменит. И обувь… Фрау Векслер, этот господин промочил насквозь свои сапоги. Не могли бы вы открыть лавку и подобрать для него другие?

Подросток, подумал Маликульмульк, подросток — и старшие заботятся о его одежде, потому что он даже не задумывается, откуда берутся чулки, рубашки, сапоги, жилеты. У него не тем голова занята. Он мечтает о торжестве своих талантов над скучными людьми, которые, когда их ни спроси, хоть разбуди среди ночи, помнят о сапогах и жилетах, сапожниках и портных, стоимости товаров и услуг.

Лишь для подростка успех равен счастью. А если это вдруг оказывается не так? Если подлинное счастье способно лишь отпугнуть его своей простотой и независимостью от успеха?

Потому и сложился такой странный роман с Анютой Константиновой: подростки пылают чересчур прекрасными чувствами, чтобы эти чувства могли быть увенчаны обычным законным браком; подросткам довольно рукопожатия, и что там говорил Бомарше устами своего пятнадцатилетнего Керубино? Невиннейший поцелуй графини Розины — и «на моем лбу я уношу такое блаженство, которое могло бы мне скрасить сто лет заключения!» Керубино семипудовый!..

И Тараторка… Кузьминишне, так ретиво охраняющей девочку, так пекущейся о ее счастье, и на ум не бредет, что тут — роман двух подростков. Кто бы ей сказал — руками бы замахала: безумие, да и только. А так ведь и есть: чутье подсказало Тараторке, что ее учитель — вроде ровесника, которого можно безнаказанно впутывать в свои девичьи интриги и проказы. Даже Федору Голицыну, Феденьке, с которым вместе росла, не сказала бы она: поцелуйте меня, чтобы я знала, что это за диво. Федор-то взрослый, ему в прошлом году исполнилось двадцать!

Подросток… А то, что подросток разгадал-таки выдумку Манчини, в счет не идет — вот ведь и Вилли с Гансом, пользуясь геометрическими теоремами, начертили план квартала, где живет Федор Осипович, не хуже взрослых. Подросток может быть и умен, и талантлив, и доказать это, а потом придет Паррот, возьмет за руку и поведет покупать новые сапоги за талер и сорок фердингов!

Давид Иероним, подросток более сообразительный, чем Маликульмульк, без подсказки сбегал за орманом. Фон Димшиц со своей фрау проводили до дверей и пожелали удачи. Время суток было обманчивое — казалось, уже глухая ночь, а всего-то половина одиннадцатого, и Известковые ворота еще не заперты.

На Большой Песчаной все двери были уже заперты, Маликульмульк еле достучался. Он надел свой теплый редингот, накинул епанчу — вроде бы даже ночью не должен был замерзнуть. Наконец-то ударил настоящий морозец — через несколько дней, как утверждает Гриндель, Двину будет не узнать, белый лед расчертят тропы и санные колеи.

Пока Маликульмульк переодевался, Давид Иероним вступил в переговоры с орманом, пожилым латышом. Это было разумно — орман вспомнил картежную фабрику и даже ее владельца. Когда Маликульмульк вышел на улицу, уже шла речь о старейших рабочих Шпигеля, которые могли знать его прошлое.

По-латышски Маликульмульк еще не знал ни слова. Он слушал бойкую речь Гринделя и ответы ормана словно бы в полудреме, но при этом поглядывал на Паррота.

Паррот так и не сказал ни слова насчет его домыслов. Маликульмульк объяснил, что произошло во время приема в Рижском замке, Паррот согласился… но поверил ли?.. Или он сейчас молча проверяет, сопоставляет, ищет несовпадения? Черт его, физика проклятого, разберет!

Ознакомительная версия.