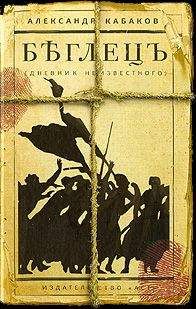

Александр Кабаков

БЕГЛЕЦЪ

(дневник неизвестного)

История моего участия в судьбе этого, как говорят в наше время, текста началась тридцать пять лет назад.

Середина семидесятых годов прошлого века была, принято считать, временем глухим, тоскливым, безнадежным — одно слово, застой. Так и я давно привык думать. Однако чем дальше мы от той жизни, тем определенней при воспоминаниях о ней возникает чувство, что присутствовала тогда в нашем существовании некая полнота, картинки были яркими, разворачивалось непрерывное приключение, дул тихий ветерок счастья.

Вот, например, бредешь по городу без всякого дела — да какие тогда могли быть дела? И почему-то улицы кажутся красивыми, хотя уж какая красота оставалась в не ремонтировавшихся век, с осыпающимися балконами и облицовочными изразцами домах; и люди вроде бы несут каждый свою тайну, хотя какие уж тайны, кроме времени привоза микояновских полуфабрикатных котлет в заветную кулинарию, мог нести тогдашний горожанин; и как-то бурлит все, хотя мостовые полупустые, да и тротуары тоже, народу в городе было поменьше раза в два, а уж машин раз в десять…

Конечно, это, скорей всего, стариковская иллюзия, тоска по легкой, безмозглой молодости, но, с другой стороны, маразм-то еще не так силен, чтобы не мог я его контролировать рассудком. А рассудок указывает, что, конечно, молодость все скрашивает, но почему же нынешние молодые не так легки, безмозглы и веселы, как мы были? Наоборот — глубоки, умны, серьезны, посерьезнее любых стариков. Вот и задумаешься, не тоскливей ли настоящая жизнь, а она теперь самая настоящая, с этим не поспоришь, чем та ее имитация, которая оставляла силы для бессмысленной радости.

Итак, я жил тогда в постоянной игре, в театре, существовавшем внутри меня, в котором я играл все роли. Одна из этих ролей была вот какая: любитель старины, то есть не антиквариата, конечно, его стояло в комиссионках мало — откуда теперь взялся?! — да и не по моим тогдашним деньгам было покупать антиквариат, а просто старья всякого, помоечных венских стульев и резных буфетов базарного качества, продававшихся в мебельной скупке на Преображенском рынке, сломанных бронзовых настольных венер и прочего барахла. Им была набита комната, которую я снимал за 40 рублей, треть зарплаты, в коммуналке, а я все тащил… Это мода такая была в том кругу полуобразованных полуинтеллигентов, в котором я крутился, мода на старье. Малюсенькая фронда — вот, дескать, отвергаем мы вашу советскую жизнь, хотим окружить себя благородными обломками прошлого, утраченного рая. А что в том раю нам было бы выделено место незавидное, это как-то не осознавалось.

В общем, мне сказали, что в Замоскворечье, в обычном двухэтажном особнячке, которых там сохранилось много, живет одна бабка, у ней всякой рухляди полно, и она за малые деньги ее сейчас распродает. Вроде бы она наследница состоятельного человека, до революции старшего приказчика у «Мюра и Мерилиза». Когда грянуло то, что грянуло, приказчик от ужаса и отвращения быстро помер, и остались не богатая вдова-домовладелица с пятилетней дочкой на руках, как было бы прежде, а нищие обитательницы одной комнатки в мезонине. Деньги все пропали, серебряные сервизы, даренные в складчину рядовыми приказчиками старшему на юбилеи, быстро ушли в торгсин, и дальше осталось только тихо голодать, моя полы у людей и в ближней градской больнице. К этому занятию лет с двенадцати присоединилась и дочь… А теперь вдова отошла к заждавшемуся на том свете супругу, дочери, уже тоже старухе, тридцатирублевой пенсии никак не хватает, хлеб и молоко подорожали с целью «упорядочения цен», вот и распродает она всякую ерунду, которую мать хранила, возможно, как доказательство того, что некогда, давным-давно, действительно была жизнь. Да раньше, в более суровые коммунистические времена, и охотников на старье не было, а в последнее спокойное время появились чудаки… Среди прочего, сообщили мне, сохранился у старухи каталог «Мюра и Мерилиза» за 1913 год, изумительная вещь, рассматривать можно часами, ничуть не беднее, уверяли меня видевшие, нынешних разноцветных западных каталогов, которые привозят сообразительные выездные и продают через букинистические по две сотни, а богатые дамочки покупают в качестве журналов мод. Все когда-то и у нас было не хуже — том на тысячу страниц тонкой гладкой бумаги, а в нем что угодно, выбор не меньше нынешнего парижского, только печать черно-белая…

Вот что мне рассказали приятели, такие же барахольщики, как я.

За этим каталогом я и пришел в пропахшую затхлой старостью комнатку под крышей облупившегося до дранки, некогда желтого особняка.

От дверей увидел: клад! И даже если бы я собирался до того, как увидел, все это скупить, передумал бы, не стал бы дурить бабку. Вещи прекрасные, даже павловского красного дерева диван, обитый вполне целым полосатым шелком, здесь уместился, и все это можно продать через комиссионку на Фрунзенской за многие тысячи. Бедная хозяйка сокровищ просто не знала, что может устроить себе действительно хорошую жизнь, а мои приятели, видно, тоже посовестились ее обирать. У меня же мгновенно появился план — как старухе помочь и самому получить желаемое. С ходу я предложил ей выгодную нам обоим сделку: я помогаю ей организовать продажу всего, с чем она готова расстаться, привожу оценщика из магазина, грузчиков, добываю машину, а за труды хочу получить только каталог — ну, бесплатно, конечно. Выручит она большие деньги, вот, например, одна эта лампа стоит ее пенсии за год…

Признаюсь, был у меня соблазн попросить в качестве вознаграждения и еще что-нибудь, хотя бы немного мелкой бронзы, которой в комнатке было с тонну, но я сдержался — к тому, что не хотел беднягу грабить, добавилось и еще одно соображение: я помнил, что моя комната и так уже полна под завязку, а ведь придется переезжать… Каталог же, который я, между тем, уже осторожно листал, мог заменить целый музей! Сотни, тысячи прекрасных фотогравюр, каждую изучить жизни не хватит, и все там — от егеревского теплого белья и английских одеколонов до револьверов «бульдог», предлагавшихся «путешественникам и вело-спортсменам», и кресел-качалок «из настоящего цейлонского бамбука». Огромный исчезнувший мир!.. Все, что меня привлекало, уместилось в этом тяжелом, прекрасно сохранившемся, будто его никогда не раскрывали, томе.

Но случилась беда. Мое полнейшее непонимание человеческой психологии дало результат, которого следовало ожидать: старуха насмерть испугалась. Переваливаясь на слоновьих ногах, похожая на ходячую большую грушу черенком кверху, она отошла в самый дальний угол комнаты и оттуда смотрела на меня так, как будто я собрался ее ограбить, а то и убить. От сделки она отказалась категорически, почему-то шепотом — возможно, решила, что я предлагаю нечто противозаконное. Зато — вот этого никак нельзя было ожидать — запросила дикую цену за каталог, сто пятьдесят рублей. Естественно, такой гигантской суммы у меня не было и быть не могло, рассчитывал максимум на четвертной. Торговаться я не умел, да от неожиданности и не стал пытаться.

Установилось нелепое молчание. Она умудрилась почти спрятаться в щели между скалоподобным комодом карельской березы и лакированной черной этажеркой, испуг ее не проходил. Сделав над собой усилие, я положил каталог на стол, на пожелтевшую кружевную скатерть, со вздохом пробормотал что-то вроде «ну, как угодно, дело ваше» и шагнул к двери.

Тут она засуетилась, будто пытаясь меня задержать, и начала какую-то невнятную фразу — «а подарочек, подарочек за хлопоты, молодой человек, мне уж ничего не нужно, а вам, может, интересно будет, там по-старому написано, да вы разберете, вам интересно будет…». С этими странными словами она осторожно, явно преодолевая страх, приблизилась и, непонятно откуда вынув, протянула то, что показалось мне старой книгой. В диком раздражении от всей этой идиотской истории — вот, пожалел старую дуру, вместо того чтобы воспользоваться, и получил благодарность, а теперь мне этот каталог сниться будет — я сунул, не глядя, «подарочек» под мышку и вышел. Едва не загремел на крутой лестнице, про которую от злости забыл…

Дома, уже под вечер, открыл даровое приобретение и обнаружил, что это не книга, а толстая тетрадь, каждый лист которой с двух сторон исписан мелким, безупречно ровным почерком, очевидно принадлежавшим человеку давнего времени — очевидно, даже если бы написано было без ятей и твердых знаков. Начал читать и бросил на пятой странице, дневник показался неинтересным, какие-то вялые размышления о жизни вообще и собственной пишущего, явного неудачника, к тому же алкоголика и истерика, полного обиды на весь мир. Да и читалось написанное по дореволюционным правилам с трудом. Почерк был абсолютно разборчивый, но все равно фита и ижица каждый раз заставляли остановиться и долю секунды соображать, что за слово написано… В общем, сунул куда-то эту тетрадь в переплете из узорчатого картона с кожаными уголками и корешком — и забыл.