— Вам с этим за сто лет не разделаться, — сказала миссис Монро, кивая на стопки писем. Опустив пустую корзинку на пол, она повернулась к нему со словами: — Есть еще, в шкафу в передней, все коробками заставлено.

— Очень хорошо, миссис Монро, — резко отозвался он, надеясь пресечь дальнейшие рассуждения.

— Мне принести остальное? Или подождать, пока вы с этой кучей закончите?

— Можете подождать.

Он взглянул на дверь, показывая, что желает ее ухода. Но она оставила это без внимания, помедлила, расправляя передник, и присовокупила:

— Там столько еще в шкафу — страшно сказать.

— Это я понял. Думаю, пока я займусь тем, что находится здесь.

— Скажу, дел у вас по горло, сэр. Если вам нужно помочь…

— Я справлюсь, спасибо.

Уже пристально он посмотрел на дверь, склонив голову в ту сторону.

— Вы не голодны? — спросила она, нерешительно ступая на персидский ковер, в солнечный свет.

Грозный взгляд, смягченный вздохом, остановил ее приближение.

— Ни в малейшей степени, — ответил он.

— А ужинать вы будете?

— Полагаю, что это неизбежно. — Он на миг вообразил, как она неряшливо трудится на кухне — вываливает на стол требуху, роняет на пол хлебные крошки и вкуснейшие ломти стилтонского сыра. — Вы твердо намерены изготовить ваш сомнительный бифштекс?

— Вы же говорили, он вам не нравится? — удивилась она.

— Не нравится, миссис Монро. Действительно, не нравится — во всяком случае, в вашем исполнении. Зато запеканка с мясом удается вам на славу.

Ее лицо просветлело, хотя она и сдвинула в раздумье брови.

— Вот что: у меня с воскресенья осталась говядина. Можно взять ее — но я же знаю, вы больше любите баранину.

— Воскресная говядина вполне сойдет.

— Значит, запеканка с мясом, — сказала она, и ее голос посерьезнел: — Еще я разобрала ваши чемоданы. Не знала, что делать с тем смешным ножом, который вы привезли, так что он у вас рядом с подушкой. Смотрите не порежьтесь.

Он вздохнул еще глубже и закрыл глаза, совершенно убрав ее из виду.

— Он называется кусунгобу, моя дорогая, и я ценю вашу заботу — не хотелось бы мне быть заколотым в собственной постели.

— А кому бы хотелось?

Он сунул руку в карман, нащупывая недокуренную половину сигары. Но, к своему огорчению, он обнаружил, что где-то потерял ее (не исключено, что сходя с поезда, когда нагнулся за выскользнувшей тростью, — вероятно, тогда сигара и выпала из кармана на платформу и ее затоптали).

— Может быть, — пробормотал он, — а может…

Он поискал в другом кармане, слушая, как туфли миссис Монро сошли с ковра, пересекли дощатый пол и проследовали за дверь (семь шагов, и она покинула библиотеку). Его пальцы сомкнулись на цилиндрическом предмете (почти той же длины и объема, что наполовину докуренная сигара, но по весу и плотности Холмс тотчас определил, что это не она). Подняв же веки, он воззрился на пузырек бесцветного стекла на своей ладони; всмотревшись — солнечный свет вспыхивал на металлической крышечке, — он разглядел двух мертвых пчел, заключенных внутри, слившихся друг с другом, переплетших лапки, будто смерть застигла их в страстных объятиях.

— Миссис Монро…

— Да? — откликнулась она, развернувшись в коридоре и торопясь обратно. — Что?

— Где Роджер? — спросил он, опуская пузырек в карман.

Она вошла в библиотеку, сделав те же семь шагов, что отмерили ее уход.

— Прошу прощения?

— Ваш сын, Роджер, — где он? Я еще не видел его.

— Но, сэр, он заносил в дом ваши чемоданы, разве вы не помните? А потом вы велели ему пойти подождать вас у этих ваших ульев. Вы сказали, что он будет нужен вам для осмотра.

Растерянность отразилась на его бледном бородатом лице, и замешательство, сопутствующее минутам осознания небезупречности своей памяти, затуманило его (что еще забылось, что еще утекло, как песок сквозь пальцы, и что пока еще известно наверняка?), но он попытался отогнать тревогу, найдя разумное объяснение тому, что смущало его.

— Конечно же так и есть. Утомительное путешествие, понимаете ли. Я мало спал. Он давно ждет?

— Порядочно, даже чаю не попил, но навряд ли это ему в тягость. Пока вас не было, он пекся об этих пчелах почище, чем о родной матери, скажу я вам.

— Неужели?

— К сожалению, да.

— В таком случае, — сказал он, устанавливая трости, — не буду заставлять его ждать еще.

Поднявшись с кресла — трости помогли ему встать на ноги, — он направился к двери, считая про себя шаги — один, два, три, — не замечая миссис Монро, говорившей за его спиной:

— Мне пойти с вами, сэр? Вы справитесь?

Четыре, пять, шесть. Он не догадывался, что она нахмурилась, когда он с трудом двинулся вперед, не предвидел, что она высмотрит его сигару, как только он покинет комнату (нагнется над креслом, вытянет зловонный окурок из-за сиденья и бросит в камин). Семь, восемь, девять, десять — одиннадцать шагов вывели его в коридор: на четыре шага больше, чем требовалось миссис Монро, и на два шага больше, чем обычно делал он сам.

Несомненно, заключил он, переведя дух у входной двери, некоторой вялости удивляться не приходится; он как-никак объехал полсвета, обходясь без своего всегдашнего завтрака — гренка с маточным молочком; в маточном молочке, богатом витаминами группы B и содержащем существенное количество сахаров, протеина и некоторых органических кислот, он нуждался для поддержания хорошего самочувствия и жизненных сил; лишившись обычной диеты, решил он, его тело и понесло определенный урон, и память тоже.

Но стоило ему выйти из дому, как его разум ободрился зрелищем природы, залитой вечерним светом. Растительный мир не вызывал недоумения, и предзакатные тени не наводили на мысль о пустотах, где обреталась его дробная память. Все в нем оставалось таким, каким было десятилетиями, — и он тоже: легко ступал по садовой тропинке, мимо диких нарциссов и травяных грядок, мимо густо-фиолетовых будлей и тянущегося ввысь гигантского чертополоха, глубоко дыша на ходу; тихий ветерок шелестел в окрестных соснах, и он наслаждался хрустом шагов и тростей по гравию. Он знал: оглянувшись сейчас через плечо, он увидит свой дом, заслоненный четырьмя высокими соснами, увитые розами дверь и окна, сандрики над окнами, выступающие из стен каменные средники; преимущественная часть всего этого будет еле различима за перекрестьями игл и мохнатых лап. Впереди, где кончалась тропинка, простирался луг, обильно расцвеченный азалиями, лавром и рододендронами, за которым обособилось несколько дубков. А под дубками, ровными рядами по два улья в каждом, лежала его пасека.

Вскоре он уже шел по ней, и юный Роджер — жаждавший поразить Холмса хорошим уходом, которого сподобились в его отсутствие пчелы, и бегавший от улья к улью без сетки на лице и с высоко закатанными рукавами, — доложил ему, что, после того как рой был заселен в начале апреля, незадолго до отъезда Холмса в Японию, пчелы целиком покрыли рамки воском, построили соты и заполнили медом все шестигранные ячейки. К его восхищению, мальчик даже сократил число рамок до девяти на улей, тем самым освободив пчелам рабочее пространство.

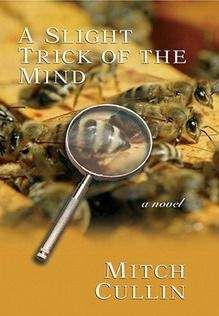

— Превосходно, — сказал Холмс. — Ты замечательно смотрел за ними, Роджер. Я весьма доволен твоим старанием. — Вознаграждая мальчика, он двумя пальцами достал из кармана пузырек и протянул ему. — Это я привез тебе, — сказал он, глядя, как Роджер берет склянку и с легким изумлением рассматривает содержимое. — Apis cerana japonica, или, пожалуй, назовем их просто японскими медоносными пчелами. Что скажешь?

— Спасибо, сэр.

Мальчик улыбнулся ему, и, заглянув в прекрасные голубые глаза Роджера, мягко поворошив его нечесаные светлые волосы, Холмс улыбнулся в ответ. Потом оба повернулись к ульям, на время умолкнув. Такая тишина в пчельнике неизменно и всецело услаждала его; по тому, как непринужденно стоял возле него Роджер, он судил, что мальчик разделяет это удовольствие. И хотя его редко радовало детское общество, подавлять отеческие порывы по отношению к сыну миссис Монро было нелегко (как, часто задумывался он, эта нелепая женщина могла родить столь многообещающего отпрыска?). Но даже в своем почтенном возрасте он находил невозможным показывать свои истинные чувства, особенно к четырнадцатилетнему ребенку, чей отец оказался в числе потерь британской армии на Балканах и которого, он подозревал, Роджеру жестоко недоставало. Впрочем, в обращении с экономками и их родней всегда следовало проявлять сдержанность — бесспорно, достаточно было просто стоять рядом с мальчиком: их молчание, как хотелось надеяться, говорило больше любых слов, глаза осматривали ульи, следили за колеблющейся дубравой и созерцали неуловимое превращение дня в вечер.