— Аргосскому царю Акрисию было предсказано, что его убьет внук, — вот почему он и заточил единственную дочь Данаю в бронзовую башню, — объясняла тем временем наша училка, нейтрализуя сексуальный сюжет картины ее мифологической подоплекой. — Зевс, однако, обманул царя и в виде золотого дождя явился однажды Данае, которая родила Персея, и тот таки убил деда, хоть и случайно, во время метания диска.

Не то амур, не то ангел оказался купидоном, скорбящим в связи с вынужденным девством Данаи, а сводня-служанка, совсем наоборот, — тюремщиком, бдительность которого громовержцу удалось так остроумно обмануть. Из всех любовных превращений именно это казалось мне самым невероятным, потому что совокупление Европы с быком либо Леды с лебедем были наглядными примерами зоофилии, а Данаи с золотым дождем — еще менее правдоподобно, чем Девы Марии с Богом. И даже после того, как узнал от неоплатоников, что это метафора единения с Абсолютом, все равно связь женщины с золотым дождем, согласитесь, — нонсенс. Позднее прослышал, что мифологическая атрибуция картины Рембрандта под вопросом, а учитывая откровенно семитский тип изображенной красавицы — это скорее всего очередной библейский сюжет, которых у Рембрандта порядка восьмисот. Тем не менее она так и осталась для меня навсегда Данаей — под этим именем я влюбился в нее, невозможно вообразить ее Ревеккой, Рахилью, Саррой или Фамарью, коей она, возможно, и является.

Иногда я спрашиваю себя: почему из всех эрмитажных «ню» мой выбор пал именно на нее? Не самая красивая из них — чисто физически та же Венера Кранаха куда привлекательнее. Либо причесывающаяся танцорка Дега, или таитянка Гогена. Да хоть ужаленная скорпионом нимфа Бартолини! По физическим параметрам полнотелая Даная приближается скорее к рубенсовскому типу, на который у меня не стоит — скорее отвращает от женского пола при виде этих телес. Да и эмоционально есть в Эрмитаже экспонаты куда более откровенные, более сексапильные, что ли, — скажем, «Вечная весна» Родена, которая до сих пор возбуждает меня. Так почему тогда именно Даная?

Вот так, прямо сейчас, с ходу, одной фразой или абзацем на этот вопрос не ответишь. Тем более у меня впереди пара сотен страниц — торопиться некуда. Так или иначе, с той самой первой встречи в двенадцатилетнем возрасте, я стал постоянным посетителем Эрмитажа, за что меня сначала хвалили дома, а в школе ставили в пример другим, пока училка не обнаружила случайно у меня в тетради репродукцию и, приняв за порнуху, заподозрила неладное, а после того как музейная церберша, которой я намозолил глаза, накатала на меня телегу, решили, что я сексуальный маньяк, несмотря на малолетство. На какое-то время мне было запрещено ходить в Эрмитаж. Наказание тяжкое, но именно благодаря ему моя страсть, уйдя в подполье, разгорелась еще сильнее.

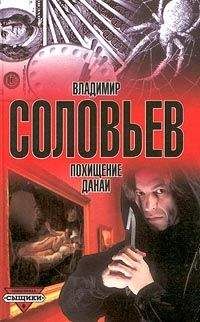

Растерявшийся отец свел меня к психиатру, тайному адепту запрещенного у нас в те годы фрейдизма. Мне, однако, повезло — одна из его пациенток где-то там проболталась, моего инквизитора турнули с работы, психоаналитические допросы кончились, хотя он меня почти уж расколол и воспоминание о маме, которая умерла, когда мне было чуть больше года, всплыло на поверхность смятенного сознания: оказалось, по физическим габаритам она была под стать Данае. Мне кажется все-таки, что доморощенный психоаналитик пошел по ложному пути, игнорируя конкретный объект моей страсти и навязывая мне стереотип. Патологией он полагал, что я вожделею к рукотворной, а не к реальной женщине, так ни разу не удосужившись сходить в Эрмитаж и взглянуть на Данаю самолично, чего я больше всего боялся. А будто страсть к живому объекту не навязчивая идея? Преувеличенное представление о различии между женщинами, как сказал бы мой здешний кореш Никита, когда-то коллега по Эрмитажу. Я заведовал оружейной палатой, а он корпел в реставрационных мастерских, где я впервые увидел запретные тогда полотна Кандинского, Малевича и Шагала — их доставляли сюда из музейных «могильников» на барабанах и осторожно разматывали, чтоб привести в порядок. Никита обитает там по ею пору (странно, что его не оказалось на вернисаже). «Будто у нее меж ног что иное, чем у всех остальных!» — с пеной у рта доказывал этот иконоборец. Прошу прощения за его цинизм, потому что как раз я думаю наоборот. Влюбленность — всегда недуг, на кого ни направлена. Впрочем, мне без разницы, если читатель сочтет данное сочинение записками сумасшедшего. Да хоть бы и так! Я бы подзаглавил их как «записки тайного влюбленного», а на обложку вынес ее имя вместе с репродукцией величайшего в истории мирового искусства шедевра.

Короче, когда, уже в эмиграции, чтоб облегчить себе муки одиночества и утешить смертельную тоску, я взялся за самопсихоанализ, то, минуя формальную, то есть мнимую неодушевленность моего сексуального объекта, напрямик занялся вопросом, почему именно Даная, а не кто другой из многочисленных женских ликов Эрмитажа. Вот здесь и подоспела трагическая история с мерзопакостным вандалом-насильником, у которого выбор был в тысячу раз больше, чем у меня, ведь он уж точно не сексуальный маньяк, а литовский патриот, для которого уничтожение художественного объекта было актом политического протеста и борьбы. Так почему ему было не грохнуть об пол какой-нибудь там бесценный сервиз Екатерины Великой либо спалить мадонн Рафаэля с Леонардо, да хоть трахнуть древнеегипетскую мумию? Так нет же-в годовщину оккупации Литвы Красной Армией он прямиком идет к моей Данае, втыкает нож в ее лобок и обливает серной кислотой, безнадежно, по слухам, уродуя. Его, как магнитом, тянуло именно к «Данае». Выходит, даже он, несмотря на узколобый политический фанатизм и сам того не сознавая, попал в силовое поле этой великой картины, которая есть художественный и сексуальный объект в их таинственном единстве. В результате моя красавица оказалась в эрмитажном госпитале, а точнее, в реставрационных мастерских, и я как раз подоспел к ее выписке оттуда. Понятно, в каком я был состоянии, когда занавес наконец раздвинули и, пользуясь своим ростом (метр восемьдесят пять, точь-в-точь — какое совпадение! — высота картины), я вперился поверх голов высшего питерского клира в мою красавицу.

Она все та же, ничуть не изменилась, время не властно над ней, что б там ни говорил тогда самозваный психоаналитик, пытаясь излечить меня указанием на возрастную разницу между нами в три с половиной столетия. Но и я как был подросток, так и остался, судя по моей однолюбой страсти. Забыл уточнить, что по-настоящему осознаю и помню себя именно с той первой встречи, когда под монотонный бубнеж училки глядел, не отрываясь, на мою нареченную, пока мое тело не сотряс первый в жизни оргазм. И вот теперь — спустя столько лет! — сам факт ее неизменяемости приводит меня в содрогание.

Изменилась не она, но окрестная среда, в которой она теперь обитала, огороженное вокруг нее пространство и пуленепробиваемое стекло, которое отделяло ее от зрителей и отсвечивало, не давая охватить картину целиком. Она была та же и не та — слишком много препятствий меж глазом и картиной.

Министр культуры, шапочный мой знакомец, перерезал ленточку, и, по формальным восторгам судя, я оказался единственным, кто так переживал встречу с Данаей. Как зверь в клетке, метался я по залу, ища нужный ракурс, чтоб видеть не блестки на стекле, а саму картину. Мне удалось разглядеть губы, сосок, лобок, и чем дольше я вглядывался, тем сильнее охватывала меня дрожь. Она была так похожа на ту, прежнюю, мою Данаю, Данаю моей мечты и похоти, но что-то неуловимо и катастрофически в ней изменилось: исчезла ее тайная магия — я это видел, чувствовал, знал безошибочно. И когда министр, отбояриваясь от налетевших на него журналистов, перефутболил их к свадебному генералу, я не выдержал и сказал им:

— Что-то здесь не то. Словно подменили. Вместо живой — мертвая.

— Подменили? Вы имеете в виду реставрационные работы?

— Нет, — обретя уверенность, сказал я. — Реставрация не может так изменить картину.

— Если б ты видел, в каком состоянии она попала к реставраторам! вмешался министр, сам бывший искусствовед и критик, но не настолько все-таки, чтоб почувствовать разницу.

— На ней живого места не было, — сказал директор Эрмитажа. Я служил еще при его отце, которого за верноподданничество прозвали «Чего изволите-с?» — на свадьбу дочери питерского партийного босса он выдал екатерининский сервиз, а там нарочно кокнули пару посудин, чтоб дискредитировать питерского соискателя шапки Мономаха, тем более его фамилия, как на грех, была Романов, хотя никакого родства с 300-летней династией: жлоб из деревни. Еще хорошо, что сервиз был второсортный — из запасников, а не из основной коллекции.

Еще раз глянул на Данаю — и все равно не признал ее, хоть и отдавал себе отчет, как она могла измениться, побывав в руках сначала вандала, а потом реставраторов, которые мало чем от вандала отличаются. Вроде все то же: и пригласительный жест, и телесный абрис, и семитский нос, и мещанские пуховики, и подсматривающая служанка, и домашние туфли на полу, и бронзовый канделябр в виде грифона у изножья кровати, и рыдающий над несчастной узницей купидон, — но что-то безвозвратно исчезло. Или это я изменился за годы разлуки, излечился от подростковой страсти, постарел, задубел, покрылся коростой взрослого равнодушия, а детская мечта всегда больше, чем предвечерняя реальность, и все, что теперь остается душе, — следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья?