Старик всполошился:

— Что означает этот плач, тебя одолевший? Отвечай же, не разрывай моего сердца на куски, о юный мой спаситель!

Но Волька, глядя на старика ненавидящими глазами, только с силой, обеими реками, отодвинул от себя участливо наклонившегося Хоттабыча.

Старик внимательно посмотрел на Вольку, пожевал губами и задумчиво промолвил:

— Я сам себе удивляюсь. Что бы я ни сделал, всё тебе не по нраву… Изо всех сил стараюсь я угодить тебе, и все мои усилия тщетны. Могущественнейшие владыки Востока и Запада не раз прибегали к моим чарам, и не было ни одного, кто не остался бы мне потом благодарен и не прославлял бы меня в словах своих и в помыслах. А теперь!.. Я пытаюсь понять и никак не пойму, в чём дело. Неужели в старости? Эх, старею я!..

— Что ты, что ты, Хоттабыч! Ты ещё очень молодо выглядишь! — сказал сквозь слёзы Волька.

Действительно, для своих трёх с лишним тысяч лет старик сохранился совсем неплохо. Ему нельзя было дать на вид больше ста — ста десяти лет. Любой из наших читателей выглядел бы в его годы значительно старше.

— Ну, уж ты скажешь — «очень молодо!» — самодовольно ухмыльнулся Хоттабыч и добавил: — Нет, вернуть сию же минуту твоего друга Женю я не в силах…

Волькино лицо окаменело от горя.

— …но, — продолжал старик многозначительно, — если его отсутствие так тебя огорчает, мы сможем за ним; слетать…

— Слетать?! В такую даль?! На чём?

— То есть как это «на чём?» Не на птицах же нам лететь, — ехидно отвечал Хоттабыч. — Конечно, на ковре-самолёте, о превосходнейший в мире балда.

На этот раз Волька был уже в состоянии заметить, что его назвали таким нелестным словом. Он полез в амбицию:

— Это кого ты назвал балдой?

— Конечно, тебя, о Волька ибн Алёша, ибо ты не по годам мудр, — произнёс Хоттабыч, очень довольный, что ему вторично удалось столь удачно ввернуть в разговор новое слово.

Волька собрался обидеться, но вовремя вспомнил, что обижаться ему в данном случае нужно только на самого себя. Он покраснел и, стараясь не смотреть в честные глаза старика, попросил никогда не называть его больше балдой, ибо он не заслуживает этого звания.

— Хвалю твою скромность, бесценный Волька ибн Алёша! — с чувством огромного уважения промолвил Хоттабыч.

— Когда можно вылететь? — осведомился Волька, всё ещё не в силах преодолеть чувство неловкости.

И старик ответил:

— Хоть сейчас!

— Тогда немедленно в полёт! — сказал Волька, но тут же замялся: — Вот только не знаю, как быть с родителями… Они будут волноваться, если я улечу, ничего им не сказав. А если скажу, то не пустят.

— Это не должно тебя беспокоить, — отвечал старик: — Я сделаю так, что они тебя ни разу не вспомнят за время нашего отсутствия.

— Ну, ты не знаешь моих родителей!

— А ты не знаешь Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба!..

В одном уголке ковра-самолёта ворс был в неважном состоянии, — это, наверно, постаралась моль. В остальном же ковёр отлично сохранился, а что касается кистей, украшавших его, то они были совсем как новые. Вольке показалось даже, что он уже где-то видел точно такой ковёр, но никак не мог вспомнить где; не то в квартире у Жени, не то в учительской комнате в школе.

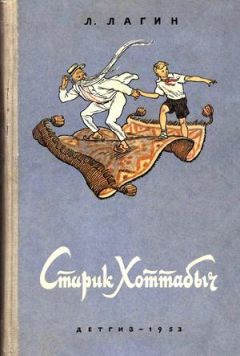

Старт был дан в саду при полном отсутствии публики.

Хоттабыч взял Вольку за руку и поставил его рядом с собой на самой серединке ковра. Затем он вырвал из бороды три волоска, дунул на них и что-то зашептал, сосредоточенно закатив глаза. Ковёр затрепетал, один за другим поднялись вверх все четыре угла с кистями, потом выгнулись и поднялись вверх края ковра, но середина его продолжала покоиться на траве под тяжестью тел обоих пассажиров. Потрепетав немножко, ковёр застыл в неподвижности.

Старик сконфуженно засуетился:

— Прости меня, о любезный Волька: случилось недоразумение. Я это всё сейчас исправлю.

Хоттабыч с минутку подумал, производя какие-то сложные вычисления на пальцах. Очевидно, на сей раз он пришёл к правильному решению, потому что лицо его прояснилось. Он выдрал из бороды ещё шесть волосков, половинку одного из них оторвал и выбросил как лишнюю, а на остальные, как и в первый раз, подул и произнёс, закатив глаза, заклинание. Теперь ковёр выпрямился, стал плоским и твёрдым, как лестничная площадка, и стремительно рванулся вверх, увлекая на себе улыбающегося Хоттабыча и Вольку, у которого голова кружилась не то от восторга, не то от высоты, не то от того и другого вместе.

Ковёр поднялся выше самых высоких деревьев, выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над городом, полным сияющего мерцания огней. Снизу доносились приглушённые расстоянием человеческие голоса, автомобильные сирены, пение гребцов на реке, отдалённые звуки духового оркестра.

Вечерняя темнота окутала город, а здесь, наверху, ещё виден был багровый солнечный диск, медленно оседавший за горизонт.

— Интересно… — промолвил Волька задумчиво, — интересно, на какой мы сейчас высоте?

— Локтей шестьсот-семьсот, — отвечал Хоттабыч, продолжая что-то высчитывать на пальцах.

Между тем ковёр лёг на курс, продолжая одновременно набирать высоту. Хоттабыч величественно уселся, поджав под себя ноги и придерживая рукой шляпу. Волька осторожно нагнулся и попытался сесть, поджав под себя ноги, как это сделал Хоттабыч, но никакого удовлетворения, а тем более удовольствия от этого способа сидения не испытал. Тогда, зажмурив глаза, чтобы побороть противное чувство головокружения, Волька уселся, свесив ноги с ковра. Так было удобнее, но зато немилосердно дуло в ноги; их относило ветром в сторону, и они всё время находились под острым углом к туловищу. Убедившись, что и этот способ сидения не даёт подлинного отдыха, Волька кое-как устроился, вытянув ноги вдоль ковра.

Вскоре Вольку стал не на шутку донимать холод. С грустью подумал он о своей форменной одежде: она пришлась бы сейчас очень и очень кстати. Но форменная одежда осталась далеко внизу, в шкафу, дома, во многих сотнях километров отсюда.

За неимением лучшего Волька решил согреться так, как это делали в стародавние времена, задолго до Волькиного рождения, извозчики. Этот способ как-то показал ему на катке его отец, который ещё хорошо помнил извозчиков на московских улицах. Волька стал размашистыми движениями хлопать себя по плечам и бокам и тут же, не успев даже пикнуть, соскользнул с ковра в бездну.

Что и говорить, не ухватись Волька обеими руками за бахрому, обрамлявшую ковёр-самолёт, пришлось бы на этой необычной воздушной катастрофе и закончить нашу повесть.

А Хоттабыч сначала даже не заметил, что произошло с его юным другом. Старик сидел спиной к Вольке, поджав под себя, по восточному обычаю, ноги, и углубился в воспоминания. Он пытался припомнить, как снимать собственные заклятия.

— Хоттабыч! — не своим голосом закричал Волька, чувствуя, что долго ему не удержаться на буксире у ковра-самолёта. — Погибаю, Хотта-а-абыч!..

— О горе мне! — засуетился старик, увидя Вольку, летевшего над бездной. — Позор на мои седины!..

Причитая и всячески кляня себя за беспечность, он втащил обомлевшего от страха Вольку на ковёр, усадил его возле себя, крепко обнял и твёрдо решил не выпускать из объятий, пока они не приземлятся.

— Х-х-хор-рро-шо б-было б-бы сейчас д-достать чего-нибудь т-тёпленького из одежды! — мечтательно сказал Волька, не попадая зуб на зуб.

— П-по-пожалуйста, о блаженный Волька ибн Алёша! — ответствовал Хоттабыч и прикрыл свернувшегося калачиком Вольку неведомо откуда появившимся халатом.

Стемнело. Теперь на ковре-самолёте стало особенно неуютно, и Волька предложил Хоттабычу подняться локтей на пятьсот выше.

— Тогда мы снова увидим солнце. Хоттабыч глубоко сомневался, можно ли до завтрашнего утра увидеть уже закатившееся дневное светило, но спорить с Волькой не стал.

Можете себе представить, как он удивился и насколько вырос в его глазах Волькин авторитет, когда, поднявшись повыше, они действительно снова увидели солнце, которое как ни в чём не бывало снова только-только касалось своим багровым краем чёрной линии далёкого горизонта.

— Если бы, подчиняясь твоей скромности, о Волька, не дал я тебе обещания, ничто не удержало бы меня от того, чтобы назвать тебя величайшим в мире балдой! — восхищённо произнёс Хоттабыч, но, увидев на Волькином лице явное неудовольствие, быстро проговорил: — Но раз тебе неугодно, позволю себе просто поразиться необыкновенной зрелости твоего ума. Раз я тебе обещал не называть тебя балдой, не буду.

— И никого другого тоже не называй этим словом.

— Хорошо, о Волька, — покорно согласился Хоттабыч.

— Клянёшься?

— Клянусь.

Глубоко под ними проплывали леса и поля, реки и озёра, деревни и города в нежном жемчуге электрических огней. Возникло, потемнело и скрылось во мраке под ними белоснежное море облаков с застывшими округлыми краями, а ковёр всё летел и летел всё дальше и дальше на юго-восток, всё ближе и ближе к тем неведомым краям, где уже, быть может, страдал во власти злых и жестоких рабовладельцев юный невольник Женя Богорад.