Ознакомительная версия.

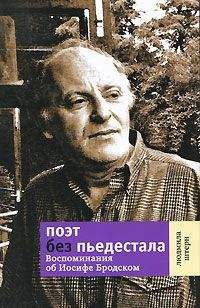

Людмила Штерн

Поэт без пьедестала

Воспоминания об Иосифе Бродском

Светлой памяти дорогих и любимых Гены Шмакова, Алекса и Татьяны Либерман

Я считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность друзьям Иосифа Бродского и моим друзьям за неоценимую помощь, которую они оказали мне при написании этих воспоминаний.

Я очень обязана замечательному фотографу, хроникеру нашего поколения Борису Шварцману за разрешение использовать его уникальные фотографии в этой книге.

Спасибо Мише Барышникову, Гарику Воскову, Якову Гордину, Галине Дозмаровой, Игорю и Марине Ефимовым, Ларисе и Роману Капланам, Мирре Мейлах, Михаилу Петрову, Евгению и Надежде Рейн, Ефиму Славинскому, Галине Шейниной, Юрию Киселеву и Александру Штейнбергу за письма и материалы из их личных архивов.

Я также пользовалась дружескими советами Льва Лосева и Александра Сумеркина, которых, к моему глубокому сожалению, не могу поблагодарить лично.

И, наконец, – бесконечная признательность моему мужу Виктору Штерну за неизменную поддержку постоянно сомневающегося в себе автора.

За годы, прошедшие со дня смерти Иосифа Бродского, не было дня, чтобы я не вспоминала о нем. То, занимаясь чем-то, с литературой никак не связанным, бормочу его стихи, как иногда мы напеваем под нос неотвязный мотив; то вспыхнет в мозгу отдельная строчка, безошибочно определяющая душевное состояние этой минуты. И в самых разных ситуациях я задаю себе вопрос: «А что бы сказал об этом Иосиф?»

Бродский был человеком огромного масштаба, сильной и значительной личностью, обладавшей, к тому же, редким магнетизмом. Поэтому для тех, кто близко его знал, его отсутствие оказалось очень болезненным. Оно как бы пробило ощутимую брешь в самой фактуре нашей жизни.

Писать воспоминания об Иосифе Бродском трудно. Образ поэта, сперва непризнанного изгоя, преследуемого властями, дважды судимого, побывавшего в психушках и в ссылке, выдворенного из родной страны, а затем овеянного славой и осыпанного беспрецедентными для поэта при жизни почестями, оказался, как говорят в Америке, «larger than life», что вольно можно перевести – грандиозный, величественный, необъятный.

Бродский при жизни стал классиком и в этом качестве уже вошел в историю русской литературы второй половины ХХ века. И хотя известно, что у классиков, как и у простых людей, имеются друзья, заявление мемуариста, что он (она) – друг (подруга) классика, вызывает у многих недоверие и подозрительные ухмылки.

Тем не менее за годы, прошедшие со дня его кончины, на читателей обрушилась лавина воспоминаний, повествующих о близких отношениях авторов с Иосифом Бродским. Среди них есть аутентичные и правдивые заметки людей, действительно хорошо знавших поэта в различные периоды его жизни. Но есть и недостоверные басни. При чтении их создается впечатление, что Бродский был на дружеской ноге – выпивал, закусывал, откровенничал, стоял в одной очереди сдавать бутылки, советовался и делился сокровенными мыслями с несметным количеством окололитературного люда.

Дружить, или, хотя бы, быть лично знакомым с Бродским сделалось необходимой визитной карточкой человека «определенного круга».

«Надрались мы тогда с Иосифом», или: «Ночью заваливается Иосиф» (из воспоминаний ленинградского периода), или: «Иосиф затащил меня в китайский ресторан», «Иосиф сам повез меня в аэропорт» (из мемуара залетевшего в Нью-Йорк «друга») – такого рода фразы стали расхожим паролем для проникновения в сферы. Недавно на одной московской тусовке некий господин рассказывал с чувством, как он приехал в Шереметьево провожать Бродского в эмиграцию и каким горестным было их прощание. «Вы уверены, что он улетал из Шереметьева?» – спросила бестактная я. «Откуда ж еще», – ответил «друг» поэта, словно окатив меня из ушата...

Удивительно, что при такой напряженной светской жизни у Бродского оказывалась свободная минутка стишата сочинять. (Употребление слова стишата не является с моей стороны амикошонством. Именно так Бродский называл свою деятельность, тщательно избегая слово творчество.)

Полагаю, что и сам Иосиф Александрович был бы приятно удивлен, узнав о столь многочисленной армии близких друзей.

...Иосиф Александрович... Мало кто величал Бродского при жизни по имени-отчеству. Разве, что в шутку его американские студенты. Я назвала его сейчас Иосифом Александровичем, ему же и подражая. У Бродского была симпатичная привычка величать любимых поэтов и писателей по имени-отчеству. Например: «У Александра Сергеевича я заметил...» Или: «Вчера я перечитывал Федор Михалыча»... Или: «В поздних стихах Евгения Абрамыча...» (Баратынского. – Л. Ш.).

Фамильярный, как может показаться, тон моей книжки объясняется началом отсчета координат. Для тех, кто познакомился с Бродским в середине семидесятых, то есть на Западе, Бродский уже был Бродским. А для тех, кто дружил или приятельствовал с ним с конца пятидесятых, он долгие годы оставался Осей, Оськой, Осенькой, Осюней. И только перевалив за тридцать, стал и для нас Иосифом или Жозефом.

Право писать о Бродском «в выбранном тоне» дают мне тридцать шесть лет близкого с ним знакомства. Разумеется, и в юности, и в зрелом возрасте вокруг Бродского были люди, с которыми его связывали гораздо более тесные отношения, чем с нашей семьей. Но многие друзья юности расстались с Иосифом в 1972 году и встретились вновь шестнадцать лет спустя, в 1988. На огромном этом временном и пространственном расстоянии Бродский хранил и любовь, и привязанность к ним. Но за эти годы он прожил вторую, совсем другую жизнь, приобретя совершенно иной жизненный опыт. Круг его знакомых и друзей невероятно расширился, сфера обязанностей и возможностей радикально изменилась. Иной статус и почти непосильное бремя славы, обрушившееся на Бродского на Западе, не могли не повлиять на его образ жизни, мироощущение и характер. Бродский и его оставшиеся в России друзья юности оказались в разных галактиках. Поэтому, шестнадцать лет спустя, в отношениях с некоторыми из них появились заметные трещины, вызванные или их непониманием возникших перемен, или нежеланием с ними считаться.

В Штатах у Бродского, помимо западных интеллектуалов, образовался круг новых русских друзей. Но они не знали рыжего, задиристого и застенчивого Осю. В последние пятнадцать лет своей жизни он постепенно становился не просто непререкаемым авторитетом, но и мэтром, Гулливером мировой поэзии. И новые друзья, естественно, относились к нему с почти религиозным поклонением. Казалось, что в их глазах он прямо-таки мраморел и бронзовел в лучах восходящего солнца.

Ознакомительная версия.

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)