Скорей поправляйся, будь тверд и силен нашей верой и любовью.

Я рада, что ты в кремлевской больнице, тебя там скорее вылечат, чем где бы то ни было, а тем не менее жалко, что ты не дома и нельзя к тебе прокрасться и убедиться еще и еще раз в том, что, несмотря на все страданья, ты светел и хорош, и красив, и вечно молод, и дай тебе Бог поскорей поправиться, и нам поскорей увидеться, и прости за бред сивой кобылы, и целую тебя, родной, пусть у тебя ничего не болит.

Наши Лиля и Зина тебя целуют и любят. Большой привет просила передать Любовь Михайловна Эренбург накануне отъезда в Японию («сам» уже там) и пожелания скорого выздоровления.

Твоя Аля.

<ПАСТЕРНАКУ>; 28 августа 1957

Дорогой мой Боренька! Тысячу лет не писала тебе, но знала основное — что ты чувствуешь себя лучше. Слава Богу. Еще в один из коротких приездов в Москву узнала в Гослите, что твоя книга стихов непременно выйдет в этом году. А вот что хотелось бы узнать: сильно ли изменился ее состав и что с предисловием? Напиши мне хоть две строчки о своих делах. Очень мило по сибирской инерции продолжать держать тебя в душе — и только, но там ведь к этому меня обязывали расстояния и еще всякие другие непреодолимости, а сейчас ведь по-другому («Так — никогда, тысячу раз иначе!»),[171] и, пожалуй, нет никакой нужды совсем не видеться и даже не переписываться!

Милый друг мой, как ты живешь, как твоя поясница, как колено? Что ты делаешь? Что, помимо слухов на самом деле, с книгой стихов и с предисловием? Как «Доктор»? И еще: что говорят доктора? И еще: как ты выглядишь? Ходишь ли гулять?

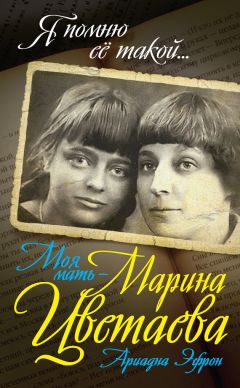

Я в Тарусе, видимо, недалеко от того имения, о котором ты упоминаешь в своем предисловии, в той самой Тарусе, где прошло детство и отрочество маленьких Цветаевых, где все прошло, кроме, вопреки пословице, окской воды. Собор, где кто-то из Цветаевских прадедов моих был священнослужителем, теперь превращен в клуб, в прадедовском доме артель «вышивалок», в бабкином — детские ясли, вместо старого кладбища — городской сад. Домик, в котором росли мама и Ася — уцелел почти неизменный, там живет прислуга и «обслуга» дома отдыха. До Цветаевых там жил — и умер — Борисов-Мусатов, мама рассказывала, что в комнате, отданной, детям, долго еще выступали после всех побелок и окрасок следы кисти Борисова-Мусатова: последнее время своей жизни он работал лежа, стены и потолок комнатки в мезонине служили ему палитрой. — Но в чем же дело? Почему именно река остается неизменной? Почему уже давно не та вода остается той самой рекой? Нет больше никого из живших здесь — никого больше! Ни Вульфов, ни Цветаевых, ни Поленова и Борисова-Мусатова, ни милого Бальмонта, ни милого Балтрушайтиса, ни многих-многих единственных! А река остается — и теперь я смотрю на нее и, благодаря ее неизменности, вижу, осязаю, пью из того источника, который оказался творческим для мамы. Вот это все она видела впервые и на всю жизнь, здесь родились ее стихи, родились, чтобы не умереть. Вот они, рябина и бузина всей ее жизни, горькие ягоды, яркие ягоды. Вот и деревья, у которых «жесты трагедий», и река — жизнь, Лета, и все равно жизнь.

А все же я до многого дожила — спасибо судьбе, Богу и людям. Дожила до встречи с тобой, и вот теперь до встречи с самими истоками маминой жизни и ее творчества, дожила до собственной своей предыстории! Дожила и до того, что прочла твой роман и предисловие к стихотворной книге, где так глубоко и просто о маме — ведь все это — чудеса из чудес, и, когда хочется немного поворчать — чудеса останавливают меня и не позволяют мне быть мелочной… Ах, Боренька, все-то мы мелочны! Ведь важно, чтобы написано было, ведь именно в этом чудо, а мы еще хотим и издания написанного, т. е. чуда в кубе! Ну, хорошо, милый, м. б. доживем и до этого, но ведь гораздо важнее, что написанное тобой и мамой доживет до поколений, которых мы сейчас и угадать-то не можем, и с ними вы будете «на ты». Дорогой ценой заставляет сегодня платить за право жить в завтра, жить во всегда.

Крепко тебя целую, будь здоров!

Твоя Аля.

<ПАСТЕРНАКУ>; 9 апреля 1958

Христос Воскрес, дорогой друг Боренька! Целую тебя, милый, желаю тебе счастливой весны и здоровья, всегда люблю тебя, неизменно помню. Прости меня за все видимое мое невнимание к тебе — жизнь очень тяжела и пожирает меня всю без остатка, а пока перемалываешь все тяжелое, хорошее куда-то девается и не ждет. Я в вечном тумане и угаре от работы и заботы, разных работ и разных забот, сливающихся в нечто такое нудно-однообразное! Как слепая лошадь по кругу. Где уж тут хоть письмо тебе написать, хоть приехать и рассказать о том, что накапливается, копишь-копишь для тебя что-то милое и радостное, а оно, не находя себе выхода, сгорает и превращается все в тот же уленшпигелевский «пепел — прах — Клааса, что стучится в сердце мое».

Работать нужно много, а работать негде, и поэтому мечусь, как ошпаренная кошка, между Москвой и Тарусой, и там и тут попадаю в орбиту тревог и неустройств, и в результате с трудом выжимаю из себя какие-то вялые и серые строки переводов, имя же им легион, а цена — грош. Вот поэтому-то по всему, дорогой мой, так невнимательна к тебе в дни твоих болезней и триумфальных «неудач», к тебе, бывшему душевной опорой и материальным оплотом самых гибельных лет моей жизни, к тебе, бывшему и сущему другом в бездружьи, путем в бездорожьи. Прости меня за все это «видимое» мое безобразие, и верь во все мое невидимое!

Что за болезнь твоя? Определили ли (3 «ли»!) врачи? И помогли ли? Или по-прежнему ты сам да Господь Бог со всем справляетесь? Впрочем, что тебя спрашивать, ведь и ты мне тоже перестал писать! Сама все узнаю. Скоро приеду в Москву на несколько дней, выколачивать деньги какие-нб., и м. б. повезет и я тебя увижу, или услышу по телефону, или так узнаю о тебе.

Здесь тоже весна двигается, как и у тебя там, но я ее мало вижу и только по грачам определяю да по капели.

Целую тебя, милый, трижды. Главное, дай Бог тебе здоровья.

Твоя Аля

<ПАСТЕРНАКУ>; 1 января 1959

Дорогой мой Боренька! Пишу тебе в первый день Нового года — и как же мне хочется, чтобы этот новорожденный принес тебе счастье, покой, внутреннюю свободу! Все время думаю о тебе, о вас двоих, и то, что было подсказано чутьем, теперь превратилось в убеждение.

Все в этой встряске[172] переместилось лишь для того, чтобы занять свое истинное место. Так оно и должно было быть. Произошла великая переоценка ценностей, величайшее испытание чувств на прочность, слов на действие. И это — ты меня поймешь — твой праздник. Именно так из Страстной недели родилась Пасха. И это — наш праздник, тех, кто по-настоящему с тобой. Праздник разных — и родных — людей. Так будем же праздновать! К Оле мое отношение было противоречивым — таким, как она сама, — легким и отчасти легкомысленным, как она сама, — тот ли она человек, что тебе нужен? в чем-то да, а в чем-то нет — вам виднее, и дай вам Бог счастья, думалось мне, когда думалось. Теперь и это выяснено, и это встало на место. Та легкость, простота, то «само собой разумеется», та естественность, с которой она в эти дни — и навсегда — подставила плечо под твою ношу, та великолепная опрометчивость и непосредственность, с которой она, как ребенку, раскрыла объятья твоей судьбе, определили и ее самое, и ее место — с тобой и в тебе.