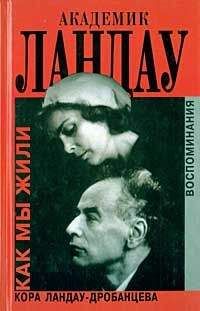

«Очень смешно читать твои письма, в которых ты волнуешься по поводу моей любви к тебе, — пишет он ей. — Ведь я просто по временам с ума схожу от любви к тебе, ведь ты такая изумительная, тебя вообще трудно не любить. А о других ты зря волнуешься. Подумай, Корунечка, ведь мы живём всего только один раз и то так мало, больше никакой жизни не будет. Ведь надо ловить каждый момент, каждую возможность сделать свою жизнь ярче и интереснее. Каждый день я с грустью думаю о том, сколько неиспользованных возможностей яркой жизни пропадает. Пойми, Корунечка, эта жадность к жизни ничем не мешает моей безумной любви к тебе».

Летом он поехал на Кавказ. Вид у него был неважный: ввалившиеся щёки, неестественная бледность. Однажды в Теберде он нарядился привидением. Смотреть на него было жутко.

Каждую минуту он думал о Коре:

«Корунечка, золотая моя. Ну разве ты не жулик? Оказывается, ты не можешь быть счастлива т.к. я-де не могу любить тебя, как ты.

Единственное, чего мне хочется, это чтобы ты была счастливой и хоть немного любила меня. А о том, насколько ты любишь меня, я всегда могу судить по тому, как ты ласкаешься и целуешься. Мне абсолютно безразлично, сколько и каких романов ты заводишь, но когда я почувствую, что ты целуешься без энтузиазма и мои ласки наводят на тебя скуку, я пойму, что твоей любви ко мне пришёл конец.

Но счастливой ты должна быть обязательно, всё равно, хочешь ты этого или нет. И то, что ты всячески саботируешь счастье, пытаясь быть несчастной под всяческими жульническими предлогами, меня необыкновенно возмущает…

Крепко целую нахальную сероглазую девочку.

ДАУ».

В одном из писем у Дау вырвалось признание, которое проливает свет на всю его сознательную жизнь. Только один раз у него вырвалось такое признание, один-единственный раз, но этого достаточно, чтобы понять, какого огромного, доходящего до границы человеческих сил напряжения стоила ему творческая работа:

«16 июня 1939 года. Ты не представляешь себе, Корунечка, как я устал. Помнишь, как я мечтал раньше отдохнуть хотя бы несколько месяцев подряд, в течение которых меня бы никто и ничто не мучило. Ведь уже 13 лет подряд я живу в постоянном нервном напряжении. Но ты знаешь, что из моей мечты так ничего и не вышло. Сначала переезд в Москву, потом непрерывное боление, потом этот жуткий год. Когда ты была у меня в Москве, я старался держаться веселее, и ты, вероятно, не видела, до какой степени я сейчас устал. Меньше 1? месяцев отдыха в полубольном состоянии — это, конечно, слишком мало…»

Стало очевидно, что они не должны жить в разлуке. Иногда ему удавалось вырваться в Харьков, но потом он снова возвращался в свою холостяцкую московскую квартиру. Он пишет ей всё чаще и чаще. В письмах — грусть и тоска, они полны любви, тревоги и нежности. 10 августа 1940 года он пишет:

«…иногда мне становится вдруг очень страшно, что, может быть, ты больна. Это, конечно, глупо, но я так люблю тебя, что страх потерять тебя мелькает у меня в голове. До свидания, моя самая, самая любимая.

ДАУ».

14 августа новое письмо:

«Дорогая моя девочка. А вдруг выяснится, что ты разлюбила меня… Вообще всё это очень глупо. Всю жизнь, как ни хорошо я относился к людям, я никогда не чувствовал себя зависимым от кого-либо, а сейчас ведь я так сильно завишу от тебя.

Если бы я только мог быть уверен, что ты совсем, совсем счастлива!

ДАУ».

Следом за письмом летит телеграмма:

«Такую не разлюбишь тчк Дау».

Ей нелегко было расставаться со своей фабрикой, но осенью 1940 года она оставила Харьков и переехала в Москву. Поселились Ландау в одной квартире с Евгением Михайловичем Лифшицем, который тоже перешёл в Институт физических проблем. Женитьбе Дау очень обрадовалась его мать. Любовь Вениаминовна боялась, что сын с его заумными теориями вообще никогда не женится. Она любила приезжать к молодоженам и с необыкновенной добротой относилась к своей невестке. Когда сын уходил на службу, Любовь Вениаминовна рассказывала Коре о его детстве, о том, что перед числами он благоговел так же, как начинающий поэт перед стихами и рифмами.

Накануне войны Любовь Вениаминовна умерла. Дау был вне себя от горя. Он вернулся с похорон постаревшим на десять лет. Кора подумала, что некоторое время Дау не сможет работать, но в четверг без пяти одиннадцать он, как всегда, вышел из дому, и семинар начался без опоздания. Он знал, что многие приезжают на семинар из других городов.

К этому времени труды Ландау стали настолько популярны, что иногородние профессора начали посылать к нему учеников. Осенью 1940 года в Москву приехали два студента-пятикурсника Днепропетровского университета. Поздоровавшись с молодыми людьми, Ландау повёл их в свой кабинет на второй этаж, продиктовал каждому по интегралу и куда-то ушёл. Через час Дау впорхнул в комнату и в одну секунду оценил ситуацию: один новенький всё решил, у второго ничего не получалось. Фамилия первого была Халатников. Блестяще сдав в феврале–марте 1941 года теоретический минимум, он стал полноправным участником семинаров Льва Давидовича 2.

Немногим раньше Халатникова в Капичнике появился талантливый юноша Аркадий Мигдал. Он подошёл к Льву Давидовичу в перерыве между заседаниями выездной научной конференции и спросил, можно ли показать ему свои работы. Профессор приветливо смотрел на него:

– Приезжайте в Москву. Если вам негде остановиться, направляйтесь прямо ко мне. Буду очень рад.

Мигдал воспользовался приглашением. Работы его так понравились профессору, что он был освобождён от сдачи теоретического минимума и сразу зачислен в семинар.

Участников семинара год от году становилось всё больше: Я. А. Смородинский, которого Дау знал с юности, Л. П. Питаевский, И. Е. Дзялошинский, И. М. Шмушкевич, С. С. Гернштейн, А. А. Веденов… Всех не перечислишь.

Известность не изменила характера Дау. Любой мог поговорить, посоветоваться с ним. Невозможно было представить себе профессора Ландау важничающим.

Вскочив с постели, Дау стремился поскорее покончить со всеми утренними делами. Чисто выбритый, он садился к столу: в левой руке газета, в правой вилка или ложка. Утренние газеты просматривались очень внимательно, ничего интересного не пропускалось.

Вот он выходит из дому. На соседнем крыльце появляется жена Шальникова — Ольга Григорьевна. Поклонившись соседке, Дау спрашивает у неё, не проспал ли Шура. Не успевает Ольга Григорьевна ответить, как из подъезда выбегает Александр Иосифович, и друзья отправляются в институт. Дау очень любит Шуру и, говоря о нём, часто вспоминает четверостишие их однокурсницы Женечки Канегизер: