Это воспоминание дополняет Лиля Брик:

«Новый, 16-й год встретили весело. Ёлку подвесили в углу под потолком, „вверх ногами“. Украсили её игральными картами, жёлтой кофтой, облаком в штанах, склеенными из бумаги. Все были ряженые. Маяковский обернул шею красным лоскутом, в руке деревянный, обшитый кумачом кастет. Брик в чалме, в узбекском халате, Шкловский в матроске, Эльза — Пьеро. Вася Каменский обшил пиджак пёстрой набойкой, на щеке нарисована птичка, один ус светлый, другой чёрный. Я в красных чулках, короткой шотландской юбке, вместо лифа — цветастый русский платок. Остальные — чем чуднее, тем лучше! Чокались спиртом пополам с вишнёвым сиропом. Спирт достали из-под полы. Во время войны был сухой закон.

В этот вечер Каменский сделал Эльзе предложение руки и сердца, первое, полученное ею в жизни. Она удивилась и отказалась. Он посвятил ей стихотворение и с горя уехал жениться не то в Москву, не то на Каменку.

…Стали собирать первый номер журнала. Маяковский, не задумываясь, дал ему имя „Взял“. Он давно жаждал назвать так кого-нибудь или что-нибудь. В журнал вошли — Маяковский, Хлебников, Брик, Бурлюк, Пастернак, Асеев, Шкловский, Кушнер. До знакомства с Маяковским Брик книг не издавал и к футуризму не имел никакого отношения. Но ему так нравилось „Облако“, что он издал поэму отдельной книжкой и предложил напечатать её в журнале. Каким будет журнал, определил Маяковский. В единственном номере этого журнала были напечатаны его друзья и единомышленники, поэтому журнал назвали „Барабан футуристов“»{38}.

Надо сделать лирическое отступление.

Люди легко обходятся без живых. Легко.

Никто не приходит на очередную выставку «20 лет работы» очередного поэта.

Однако всякий человек должен написать чью-нибудь биографию.

Лучше — родственников, но можно и какого-нибудь злодея вроде Наполеона.

И, написав эту биографию, ты понимаешь цену поступков и тщетность человеческих амбиций.

Всё просеивается через время.

Люди проживают без кого угодно — это великое свойство времени.

Иногда от человека остаётся даже не портрет, а ухо. Или часть щеки с бородавками.

Иногда — целый мир.

Лиля Брик так вспоминала о знакомстве: «…Маяковский стал знакомить нас со своими. Начинали поговаривать об издании журнала. Он зашёл к Шкловскому, не застал его и оставил записку, чтоб пришёл вечером на Жуковскую 7, кв. 42, к Брику. Шкловский служил с каким-то вольноопределяющимся Бриком и шёл в полной уверенности, что идёт к нему, а попал к нам. От неожиданности и смущения он весь вечер запихивал диванные подушки между спинкой дивана и сиденьем и сделал это так добросовестно, что мы их потом вытаскивали — дедка за репку.

Изредка бывал у нас Чуковский. Он жил в Куоккале и радовался, что беспокойный Маяковский оттуда уехал, хотя относился к нему и к „Облаку“ восторженно. Как-то, когда мы сидели все вместе и обсуждали возможности журнала, он сказал: „Вот так, дома, за чаем и возникают новые литературные течения“».

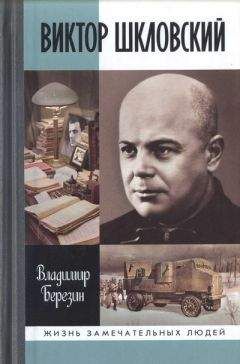

Разговоры о Викторе Шкловском всё время упираются в то, что его по недоразумению считают то критиком, то литературоведом, то теоретиком искусства.

Но тут как с отечественным законодательством в области холодного оружия.

А холодное оружие у нас понимается странно — согласно тому назначению, которое вложено в него кузнецом или оружейником. Оттого топор — не оружие, а самодельный нож мягкого гнущегося металла — вполне себе. Так и со Шкловским — он был предназначен для прозы, хотя прозы его читатель видит мало.

Только все книги Шкловского, посвящённые чужим текстам или разным фильмам, написаны прозаиком. Рука Шкловского обучена прозе, её он всё время и пишет, сочиняя ли жизнеописание Льва Толстого или плач о Велимире Хлебникове.

Но Шкловский ещё и человек авантюрного поступка. Такой поступок можно назвать иначе — самостоятельным. Сейчас таких писателей не бывает.

Их не было и в 1940-е — много хороших писателей и поэтов тогда умирало в неудобных для жизни местах. Но они воевали, подчиняясь приказам, — одни хуже, другие лучше.

Это были настоящие солдаты, которые потом решили что-то записать.

А вот Шкловский был не просто солдатом, а человеком поступка, и совершал эти поступки, пока в воздухе не кончился запас авантюризма.

К февралю 1917 года он уже был три года в армии — правда, не на фронте, а в Петроградском гарнизоне.

Он был при автомобилях, ну и при бронеавтомобилях.

В конце 1914 года он перегонял машины на фронт.

Потом он служил в Михайловском манеже среди людей техники. Это были люди неглупые, помогавшие своими знаниями Шкловскому строить технические метафоры.

Спустя года два он напишет про время перед Октябрём:

«В это время в Военном министерстве буксовал Верховский[22]. Вы знаете, как буксует автомобиль? Происходит это так. Попадает автомобиль колесом в грязь или на лёд и не может тронуться с места. Мотор даёт полные обороты, машина ревёт, цепи, намотанные на колёса, гремят и выбрасывают комья грязи, а автомобиль — ни с места.

Так буксовал ген<ерал> Верховский. Это был человек решительный, инициативный, с нервами, с напором»{39}.

Причём это метафора особая — дело в том, что в 1917 году и даже в 1923-м автомобиль был редкостью. Лошадей было много. Грузы возили иначе. Мир был не так населён машинами, как сейчас.

Поэтому Шкловский, рассказывающий, как буксует автомобиль, вовсе не смешон — метафора справедлива.

Вот он пишет о теории прозы, мимоходом касаясь прошлого:

«Помню Адмиралтейство так хорошо, потому что здесь жила Лариса Рейснер, комиссар Балтийского флота.

А я брал Адмиралтейство, когда там засели царские войска во главе с Хохловым; кажется, его звали Хохлов, генерал.

Он дал телеграмму государю: „Окружён броневиками Шкловского тчк ухожу“.

Ему надо было кому-нибудь сдаться, и он тихо, на цыпочках, ушёл.

А стены Адмиралтейства были такой толщины, что вот этот камин, вот вы его разверните в ширину, такой толщины там стены. Не то что броневики, „Аврора“ не сразу бы сломила эти стены»{40}.

Никакой «Авроры» в этот момент там быть не могло.

Шкловский говорил, конечно, о Февральской революции, а не об Октябрьской. В Октябрьскую он уже дышал совсем другим воздухом — воздухом Персии.

Нет, время было совершенно особенное.

Это фигура речи, потому что все времена особенные.

Много лет спустя Шкловский с некоторой обидой скажет про Солженицына: «Он утверждает, что Февральская революция произошла оттого, что московский гарнизон не хотел идти на фронт, а Октябрьская — оттого, что Временное правительство распустило полицию. Это просто невежливо».