куртках, коренастые, рослые, со взглядом злобным и пресыщенно-равнодушным одновременно. Вид наших балерин в прозрачных шароварах, их хрупкие фигуры взволновали этих молодцов, привыкших видеть танцовщиц в розовых трико, особенно бесстрастная и величественная бледная Рубинштейн, ее миндалевидные глаза, высокомерный взгляд… Все это изменило привычную атмосферу в Гранд-опера, и мои рабочие стояли, словно стадо, сбившееся в кучу перед грозой, глядя вокруг внимательно и недоверчиво. Потом начался балет. Спустя несколько минут один из ребят просиял: ему показалось, что он все понял, и неловкое молчание было нарушено. «Эта штука – пьеска для стариков», – торжествующе прошептал он, обращаясь к остальной компании. Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо, я сгорал от стыда… Было очень стыдно. Вот так вот. Они посчитали все это, будем откровенны, обыкновенной похабщиной. [83]

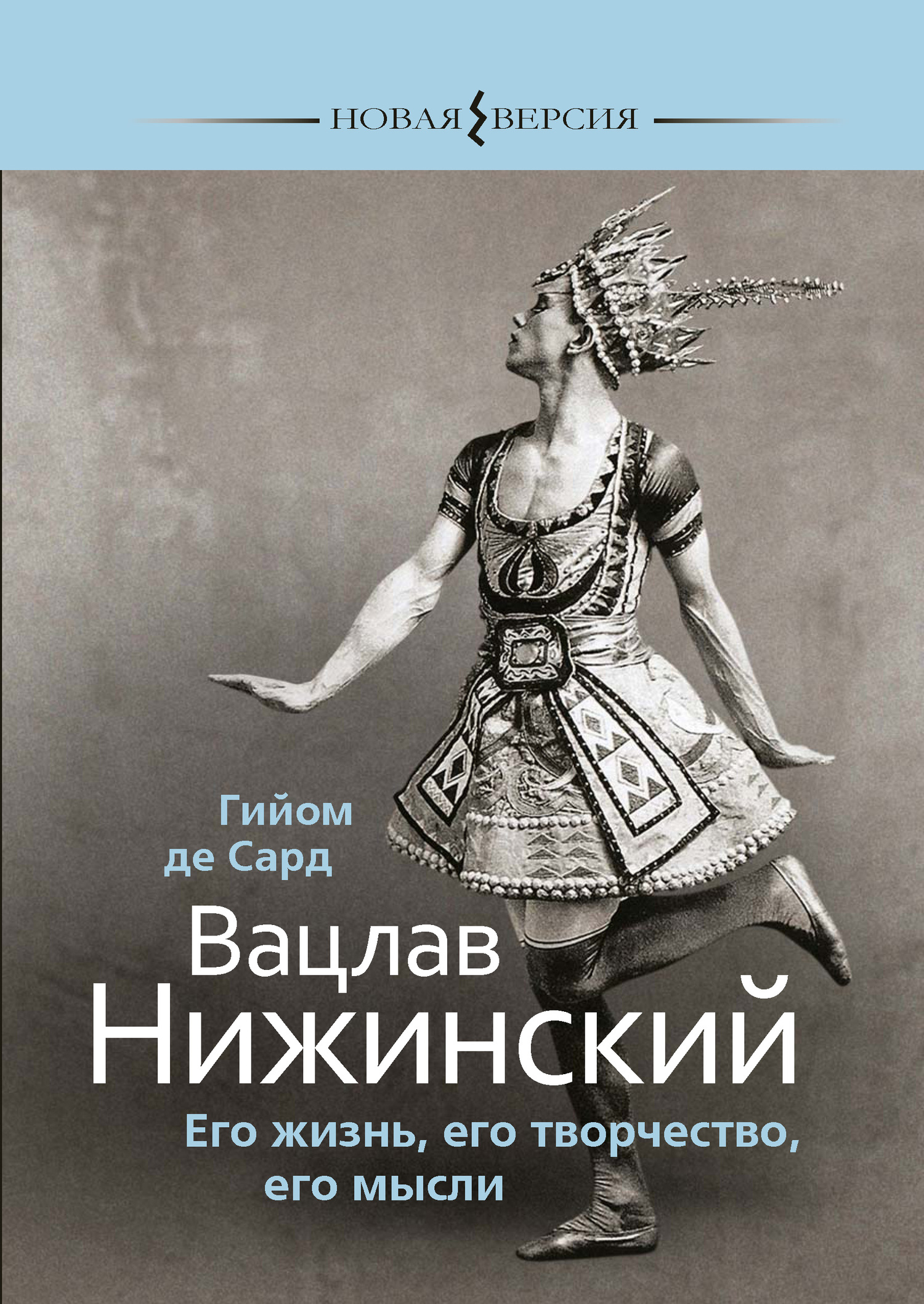

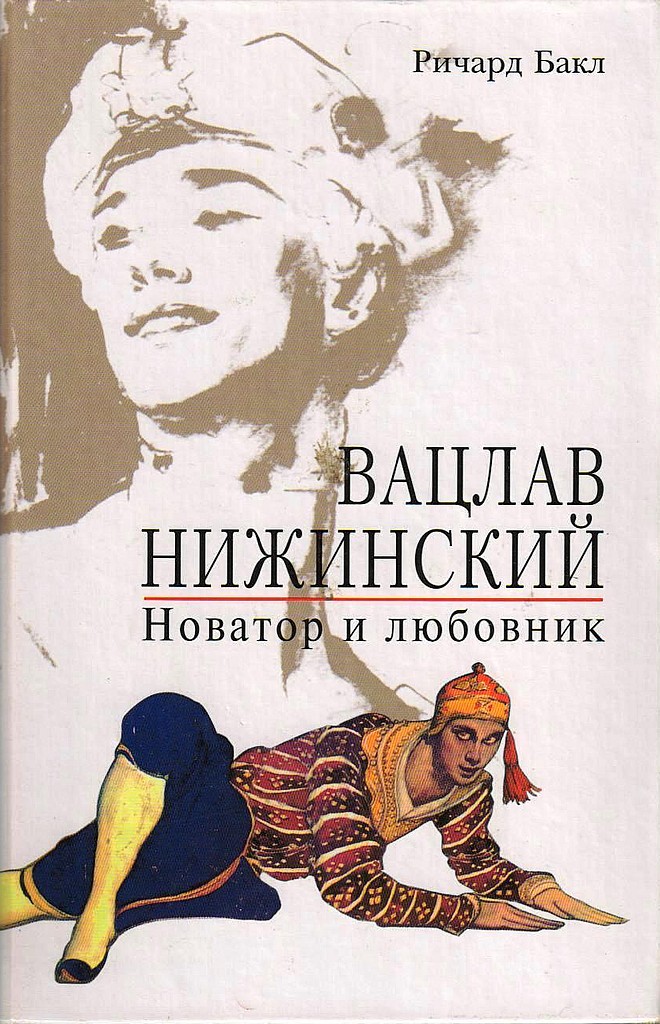

Никто, следуя за мыслью Жида, не мог допустить, что искусство создается без добрых чувств. Впрочем, это не важно. Важно то, что Нижинский великолепно исполнял партию раба. В придуманном для него Бакстом костюме – широкие штаны из золотой парчи, собранные у лодыжек, золотые браслеты на запястьях и лодыжках – и необычном серебристо-сером гриме он стал настоящим откровением. Нижинский просто потрясал своими «наполовину змеиными, наполовину кошачьими движениями» (Бронислава). Ида Рубинштейн была не менее великолепна в роли Зобеиды. Фокин писал:

Все выражалось одной позой, одним жестом, одним поворотом головы. Зато все было точно вычерчено, нарисовано. Каждая линия продумана и прочувствована. Вот она рассержена отъездом мужа и выражает свое недовольство одним движением – когда он подходит, чтобы поцеловать ее на прощание, она отворачивается. Вот она стоит у двери, из которой сейчас выйдет ее любовник. Она ждет его всем телом. [84]

Кокто тоже подчеркивает величавость высокой, стройной и бледной Иды Рубинштейн:

Она не танцевала. Она выходила, показывала себя, на лице ее отражались все изображаемые чувства, она ходила, а потом покидала сцену. [85]

Возможно, зрительский успех спектаклю обеспечила главным образом работа Бакста. После премьеры «Шахерезады» он прославился на весь Париж. Удивительная палитра – сочетание зеленого и синего цвета с желтым и оранжевым – и восточные костюмы привели в восхищение всех. Вскоре парижанки стали заказывать наряды из ярких шелков с восточным орнаментом и носить украшенные драгоценностями тюрбаны. Бакст так определил свой стиль в 1919 году:

Мне нравится глубокий цвет; я пытался найти гармонию между несочетаемыми цветами, а не использовать классические цветовые сочетания. Глаз уже пресытился спокойными оттенками, я пытался придать моим цветам больше жизни. Искусство – это борьба противоположностей. [86]

«Шахерезада» вдохновила парижских творцов моды – и модельеров, и ювелиров (сочетание в декорациях зеленого и синего цветов, например, подсказало Картье мысль поместить в одну оправу сапфиры и изумруды). Этот весьма рискованный спектакль стал гвоздем не только премьерного представления, но и всего сезона. Марсель Пруст писал Рейналдо Ану, что он «никогда не видел ничего более прекрасного». [87] И в самом деле, «Шахерезада» в одночасье сделала очевидными все недостатки старомодных опер и скучных балетов. По словам Абеля Эрмана, балет вдохновлял лучших писателей того времени. [88]

Первая программа завершалась «Пиром», с успехом показанным в прошлом году. В этом дивертисменте, кроме па-де-де Голубой птицы из «Спящей красавицы» (в этот раз номер назывался «Золотая птица»), Нижинский танцевал поставленное специально для него соло.

Во второй программе 18 июня Нижинскому предстояло танцевать «Жизель» вместе с Карсавиной. Та приехала в Париж на следующий день после премьерного спектакля, так что у нее имелось две недели для работы над ролью. Но их с Нижинским репетиции шли трудно (Бронислава говорит о том, что отношения между артистами «становились натянутыми», Карсавина – о «беспрестанных конфликтах», вызванных «желанием навязать друг другу индивидуальные решения»). Нижинский, по воспоминаниям сестры, «работал над партией Альберта так, как он делал это на репетициях с Павловой», однако у его партнерши, разумеется, было свое видение партии Жизели. Она танцевала, по замечанию Брониславы, «бесплотную Жизель» – и ее телосложение действительно располагало к такой манере. «Все ее существо было полно грации, воздушного изящества, она выглядела хрупкой и эфемерной, казалось, что она вот-вот оторвется от земли». [89] Светлов, который видел «Жизель» много раз, считал, сравнивая ее с исполненной драматизма Павловой, что Карсавина трактовала партию «в ином ключе. В ее интерпретации отсутствует глубокая трагедия. Напротив, это лирическая песнь женского горя, печальная и поэтичная». Сама же Карсавина, которая подготовила партию Жизели со своей старой преподавательницей мадам Соколовой, в «Воспоминаниях» предлагает немного иное объяснение:

Я знала эту роль (…) и любила в ней все до малейшей детали. Поэтому я поразилась и огорчилась, когда заметила, что танцую, играю, схожу с ума и умираю с разбитым сердцем, не вызывая в Нижинском ни малейшего отклика. Он стоял, погрузившись в глубокое раздумье, и грыз ногти. «Теперь вы должны подойти ко мне», – подсказывала я ему. «Я сам знаю, что мне делать», – отвечал он угрюмо. После нескольких тщетных попыток репетировать мимический диалог в одиночку я расплакалась, но Нижинского это, казалось, оставило равнодушным. Дягилев увел меня за кулисы, дал свой носовой платок и посоветовал проявить терпение.

Нижинский так описывает этот эпизод в своих «Тетрадях»:

Я был молод и делал много глупостей. Я ругался с Кар-савиной. Я не хотел извиняться, потому что чувствовал обиду. (…)Карсавина придиралась к малейшему пустяку, и я раздражался. (…) Она чувствовала, что я ее обидел, а поэтому плакала…

Я уже подчеркивал тот факт, что Нижинский не умел держать себя с людьми и плохо адаптировался в обществе. В этом смысле совсем не удивляет то, что он не мог поддерживать нормальных отношений с женщинами. Совершенно естественно, что он оказался не способен прочувствовать роль принца-возлюбленного, ведь единственными женскими ласками, которые он знал, была продажная любовь проституток. Он был чрезмерно робок и совершенно не способен на восторженные проявления страсти, его отношения с женщинами отличали две крайности: молчаливое равнодушие и грубое обладание. Вот единственное замечание о Карсавиной, утонченной и образованной молодой женщине, полной идей и воображения, которое мы находим в его «Тетрадях»: «Она немного возбуждала меня, ибо у нее красивые формы». Также следует признать, что манера Павловой исполнять эту роль («Она не была похожа на молодую женщину из реальной жизни, – пишет Бронислава, – скорее это был фантом, плод воображения Альберта») больше соответствовала его характеру, чем игра Карсавиной, не такая абстрактная. Ему было мучительно неловко, потому что ее игра будоражила чувственность. Вообще, Нижинскому