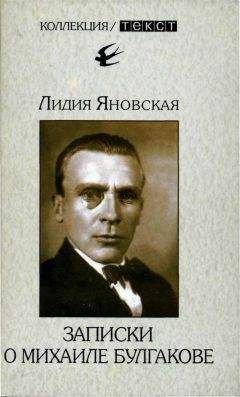

Конечно, это был не Фиолетовый рыцарь. Это был его собрат. Другой, родственный лик. Другое, отдельное воплощение вечности и ночи. И сразу же разрешились и отпали сомнения в том, кто таков по своему происхождению Коровьев-Фагот у Булгакова.

В критике неоднократно высказывалась мысль, что у булгаковского Коровьева в прошлом — земная жизнь, что в свиту Воланда он попал, подобно мастеру, после своей земной смерти. Предлагались варианты (один из них — Коровьев-Данте — я отметила выше). Но здесь, лицом к лицу с Шестикрылым серафимом, становилось непреложно ясно, что тот, кого мы видим в «Мастере и Маргарите» под именем Коровьева, для автора в своем внеземном, в своем подлинном виде был духом ночи, вечным спутником Воланда, частью его вечной свиты…

Мастер и Маргарита никогда не войдут в свиту Воланда. Им дарован только однажды этот не очень долгий ночной полет — образным ощущением их мгновенной соизмеримости, их краткой и высокой прикосновенности к воплощениям вечности — таким, как Шестикрылый серафим или Фиолетовый рыцарь. А это, согласитесь, не так уж мало…

И снова в нашем повествовании возникает Врубель…

И все-таки a propos — чтобы не оставлять недомолвок.

A propos. ЕфрОсимов или ЕфросИмов?

Булгаковеды (и немалое число прислушивающихся к ним читателей, главным образом активно выступающих в Интернете) не устают повторять, что среди пьес Михаила Булгакова есть две крайне неудачные — «Батум» и «Адам и Ева». При этом особенно достается «Батуму».

«Знал ли он сам, что написал откровенно слабую пьесу, которая, может быть, и выигрывала на фоне других пьес о Сталине, но была много ниже его собственного уровня? Скорее всего он об этом просто не думал», — пишет Алексей Варламов [499].

А Мариэтта Чудакова, утверждающая, что провал пьесы «Батум» — результат сделки Булгакова с его совестью, даже привлекает в свидетели Анну Ахматову. Хотя ничего подобного Анна Андреевна не свидетельствовала никогда [500].

Впрочем, ссылки на плохо усвоенные свидетельства у булгаковедов в порядке вещей. Варламов цитирует Леонида Ленча: «„Вы же, наверное, успели уже узнать наши литературные нравы, — пересказывает Ленч слова Булгакова. — Ведь ваши товарищи обязательно станут говорить, что Булгаков пытался сподхалимничать перед Сталиным и у него ничего не вышло“. <…>

Так говорил Булгаков в воспоминаниях Леонида Ленча, которому вряд ли была нужда слова писателя сильно искажать…» [501]

Да, Леонид Сергеевич Ленч действительно ничего намеренно не искажал. К драматургу Булгакову относился с обожанием. Мхатовский спектакль видел еще в первой постановке, до запрещения. Ощущал себя принадлежащим к поколению Николки Турбина. Но лично с Булгаковым познакомился только в сентябре 1939 года.

Тогда, в сентябре 1939-го, Ленч с жаной — а женой его была Мария Ангарская, добрая знакомая Михаила Булгакова, — отправлялся в Ленинград. По совпадению, одним поездом с Булгаковыми. Это обнаружилось на перроне. Мария Ангарская охотно представила их друг другу. В Ленинграде Ленч навестил Булгакова в «Астории». Естественно, о свалившей Булгакова катастрофической болезни узнал незамедлительно. Потом, в Москве, созвонившись с Еленой Сергеевной, попросил разрешения проведать больного. Был Булгаковым приглашен.

Об этом и рассказывал мне много лет спустя, в начале 1980-х, когда я познакомилась с Ленчем и единственный раз была у него в гостях. И о предсказании Булгакова, что в надвигающейся войне голодные парижане будут вот такую капусту выращивать на своих бульварах (Ленч, повторяя жест Булгакова, показывал руками нечто очень большое). И о том, что коллеги не преминут расправиться с ним за «Батум», обвинив его в попытке подольститься к власти.

Ленч, не слишком вхожий в театральные круги, не знал, что на этот раз Булгаков не предсказывал, что это уже произошло, и те самые коллеги, которые только что умоляли его закончить пьесу, которые только что слушали ее с восторгом, актеры — примеряя на себя роли, административные деятели МХАТа — рассчитывая на шквальный успех спектакля и, как следствие, на блистательный успех в своих карьерах, эти самые люди теперь с упоением говорили гадости, били наотмашь по достоинству и чести драматурга, били удачно, попадая прямо в цель, потому что Булгаков был человеком достоинства и чести, и оставляли потомкам благостный пример и отличную версию для издевательства над памятью покойного писателя.

(Чем потомки не преминули воспользоваться. «Не могла понравиться Сталину пьеса Булгакова о юности великого вождя и учителя. Она могла быть прочитана только так, как, к несчастью, и была прочитана — как акт о капитуляции». «Хозяина было не провести — он остался не удовлетворен». «Пьеса своему герою не подошла, и точка. „Нельзя такое лицо, как Сталин, делать литературным образом, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать“. Вот и все. Пересмотру это решение, по-своему очень точное и логичное, не подлежало. Это был приговор. Катил, катил Сизиф свой камень и наконец закатил на вершину, с которой тот, чуть качнувшись, понесся вниз, круша все на своем пути. Целился, целился Булгаков в нужную мишень и попал в самого себя». «…Это был — проигрыш карточного игрока. Не та карта пришла, не так масть легла, не тот противник достался. <…> Переиграть Сталина, вынудить его прервать молчание не удалось» [502]. А. Н. Варламов, которого я цитирую, здесь излагает свое понимание творческого процесса, явно не совпадающее с булгаковским.)

Естественно, я уговаривала Ленча записать его рассказ. Он колебался: опасался ошибиться в датах или каких-нибудь фактических подробностях. Потом, когда составлялись «Воспоминания о Михаиле Булгакове» (М., Советский писатель, 1988) я уговаривала редакцию — сначала устно, а затем и письменно (в рецензии на предполагавшийся сборник) непременно обратиться к Ленчу. Так в книге Воспоминаний появились его мемуары. Немного потерявшие точности и непосредственности устного рассказа, но все же появились.

На самом деле, и «Батум», и «Адам и Ева» — драмы великолепные по замыслу и по частичному исполнению. И Булгаков, вопреки мнению Варламова, твердо знал, что пьеса, в которую он, мастер, вложил столько фантазии и труда, ему удалась. Но — это незавершенные работы. Не обработанные до того блеска, о котором Булгаков когда-то писал Елене Сергеевне: «…Правлю Санчо, чтобы блестел (речь о пьесе „Дон Кихот“. — Л. Я.) Потом пойду по самому Дон Кихоту, а затем по всем, чтоб играли, как те стрекозы на берегу — помнишь?» [503]

Почему так произошло? Да потому, что в разное время и по поводу каждой из этих пьес в отдельности драматург отчетливо понял, что пьеса поставлена не будет и продолжать работу над нею нет смысла. Известно, что некоторым людям показывать незаконченные вещи нельзя: работу, блистательные контуры которой уже видны профессионалу, дилетант просто не поймет…

Пьесу «Батум» я впервые читала, кажется, еще в конце 1960-х, в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства), по тексту, сохранившемуся в каком-то театральном архиве. Потрясение было невероятным. В читальном зале ЦГАЛИ в этот час что-то происходило: работало телевидение. Дежурная по залу подходила ко мне и по знаку оператора склонялась к моим бумагам, чтобы попасть в кадр. Я с трудом выдиралась из захватившей меня сцены, чтобы как-то откликнуться на обращенные ко мне вопросы, и через мгновенье снова погружалась в текст…

Персонажи как-то сами собою выступали из машинописи. Они двигались вокруг меня, и голоса их звучали так громко, что порою я прикладывала ладони к ушам. Вращался сценический круг: только что была затененная сцена, и вот уже зарево от пожара видно в окне, и отблески этого зарева заполняют сцену… А далее в ясном освещении и полном блеске булгаковской иронии возникает кабинет кутаисского генерал-губернатора (другое освещение — другие интонации)… И массовые сцены: бунтующая толпа на заводе… Впрочем, Булгаков умеет показать это очень малым числом актеров: «Слышен ровный гул толпы»… звучат возмущенные реплики из невидимой толпы — на русском и на грузинском… выходят трое, их речи поддерживают выкрики из толпы… (Булгаков пишет для МХАТа — он знает, что этот театр справится и зрители услышат и даже увидят раскаленную ненавистью толпу.) И снова массовая сцена с минимальным числом актеров: улица… огромная, ощутимая, но невидимая зрительному залу толпа (достаточно, что ее видит генерал-губернатор: «Губернатор (остолбенев при виде надвигающейся толпы). Что же это такое?»). И расстрел толпы невидимой из зрительного зала ротой…