Ознакомительная версия.

Целую тебя.

Твоя Лиля <кошечка>

В. Маяковский – Л. Брик

<Перв. пол. февраля 1923 г. Москва>

Целую Кисика

Книжка не может быть паршивая потому что на ней «Лиле» и все твои вещи!

Твой Щен

Л. Брик – В. Маяковскому

<11 февраля 1923 г. Москва>

Володя, ввиду того, что к Оксане ты в мое отсутствие «приставал», так же как и ко всем остальным женщинам (она сама мне об этом рассказывала) то от апельсина следовало удержаться. Это письмо не в счет.

Никто не должен знать о нем.

Не отвечай. Если б не жар – не написала бы. Это конечно пустяк, но мне известны со всеми подробностями все твои лирические делишки.

В. Маяковский – Л. Брик

<11 февраля 1923 г. Москва>

Личика

Твоя записка для меня больше чем огромная неприятность это безвыходное горе.

Надо узнать мою теперешнюю жизнь чтоб как нибудь подумать о каких то «делишках» страшно не подозрение, страшно то что я при всей бесконечной любви к тебе не могу знать всего что может огорчить тебя. Что мне делать в будущем? Только потому что я абсолютно болен, ничего не понимая, совсем побитый.

Нужен я тебе или не нужен

Твой любящий Щен

Неужели ты кончила со мной?

Л. Брик – В. Маяковскому

<Ок. 11 февраля 1923 г. Москва>

Волосик, я люблю тебя. Делай что хочешь. Готовься к 28-ому. Я так жду. Я себя очень плохо чувствую и не могла удержаться – написала про апельсин.

Обнимаю тебя и целую весь твой шарик.

Твоя Лиля <кошечка>

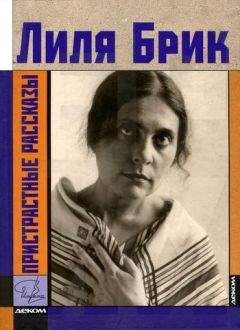

Александр Краснощоков. Возлюбленный Лили Брик в период 1923–1924 гг.

В. Маяковский – Л. Брик

<Февраль 1923 г. Москва>

Личика

Мне кажется все что ты передумала меня видеть только сказать этого как то не решаешься: – жалко.

Прав ли я.

Если не хочешь – напиши сейчас, если ты это мне скажешь 28-го (не увидев меня), я этого не переживу.

Ты совсем не должна меня любить но ты скажи мне об этом сама. Прошу.

Конечно ты меня не любишь но ты мне скажи об этом немного ласково.

Иногда мне кажется что мне придумана такая казнь – послать меня к черту 28-го! Какая я ни на есть дрянь я немного все таки человек.

Мне просто больно. Все ко мне относятся как к запаршивленному нищему – подать если просит и перебежать на другую улицу. Больно писать эти письма и ужасно их передавать через Гринберговских прислуг.

Но детик ответь (это как раз «очень нужно»). Я подожду внизу. Никогда никогда в жизни я больше не буду таким. И нельзя. Детик если черкнешь я уже до поезда успокоюсь. Только напиши верно правду!

Целую

Твой Щен

Л. Брик – В. Маяковскому

<Февраль 1923 г. Москва>

Волосик, детик, щеник, хочу поехать с тобой в Петербург 28-го.

Не жди ничего плохого! Я верю, что будет хорошо.

Обнимаю и целую тебя крепко.

Твоя Лиля <кошечка>

В. Маяковский – Л. Брик

<23 февраля 1923 г. Москва. >

Лисичка Киса.

Билет я могу тебе прислать только 28-го (выдают лишь в день отъезда) не позднее чем без пяти три (постараюсь), а то в три кончаются сроки и стоять еще у семафора это совсем грустно…

Мне всё кажется, что ты была бы рада меня никогда не видеть?

Давай, пусть это будет неправда.

Целую Кису и птичков

Твой

Я только что видел т. Томчина – обещает не затерять – но делай как кажется тебе лучше. Менять или сдавать все равно в случае отъезда придется

Адрес Петровка где милиция (во дворе) II эт на лево

Целую еще

В. Маяковский – Л. Брик

<Конец февраля 1923 г. Москва>

Деточка Кисик!

Только 20-го я могу получить билет (выдаются в день отъезда).

Когда идет поезд – еще не знаю – думаю вечером.

Билет пришлю до 3-х часов, тогда же напишу точно о времени отхода поезда.

Целую тебя родненькая

Твой

В. Маяковский – Л. Брик

<1-27 февраля 1923 г. Москва>

Солнышко Личика!

Сегодня 1 февраля. Я решил за месяц начать писать это письмо. Прошло 35 дней. Это по крайней мере 500 часов непрерывного думанья!

Я пишу потому, что я больше не в состоянии об этом думать (голова путается, если не сказать) потому что думаю все ясно и теперь (относительно, конечно) и в третьих потому что боюсь просто разрадоваться при встрече и ты можешь получить, вернее я всучу тебе под соусом радости и остроумия мою старую дрянь. Я пишу письмо это очень серьезно. Я буду писать его только утром когда голова еще чистая и нет моих вечерних усталости, злобы и раздражения.

На всякий случай я оставляю поля, чтоб передумав что-нибудь я б отмечал. Я постараюсь избежать в этом письме каких бы то ни было «эмоций» и «условий». Это письмо только о безусловно проверенном мною, о передуманном мною за эти месяцы, только о фактах. (1 февр.)<…>

Ты прочтешь это письмо обязательно и минутку подумаешь обо мне. Я так бесконечно радуюсь твоему существованию, всему твоему даже безотносительно к себе, что не хочу верить, что я сам тебе не важен. <…>

Что делать со «старым»

Могу ли я быть другой?

Мне непостижимо, что я стал такой.

Я, год выкидывавший из комнаты даже матрац, даже скамейку, я три раза ведущий такую «не совсем обычную» жизнь, как сегодня – как я мог, как я смел быть так изъеден квартирной молью.

Это не оправдание, Личика, это только новая улика против меня, новое подтверждение, что я именно опустился.

Лев Гринкруг, Эльза Триоле, Тамара Беглярова, Елена Юльевна Каган и Лиля Брик.

Лето, 1918 г.

Но, детка, какой бы вины у меня не было, наказания моего хватит на каждую – не даже, что эти месяцы, а то, что теперь нет ни прошлого просто, ни давно прошедшего для меня нет, а есть один до сегодняшнего дня длящийся теперь ничем не делимый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а состояние – всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью. Я вынесу мое наказание как заслуженное. Но я не хочу иметь поводов снова попасть под него. Прошлого для меня до 28 декабря, для меня по отношению к тебе до 28 февраля – не существует ни в словах, ни в письмах, ни в делах. Быта никакого никогда ни в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет – за ЭТО я ручаюсь твердо. Это-то я уж во всяком случае гарантирую. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда, увиденный, приласканный даже тобой – если я увижу опять начало быта, я убегу. (Весело мне говорить сейчас об этом, мне, живущему два месяца только для того чтоб 28 февраля в 3 часа дня взглянуть на тебя, даже не будучи уверенным, что ты это допустишь.)

Ознакомительная версия.