На русском языке есть несколько переводов «Элегии» (А. Карельского, В. Микушевича и др.). Мы выбрали перевод З. А. Миркиной, отмечая, что и в нем переданы далеко не все смысловые уровни и оттенки этого удивительного стихотворения.

ЭЛЕГИЯ

Марине

О, эти потери Вселенной, Марина! Как падают звезды!

Нам их не спасти, не восполнить, какой бы порыв ни вздымал нас

Ввысь. Всё смерено, всё постоянно в космическом целом.

И наша внезапная гибель

Святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник

И, в нем исцелясь, восстаем.

Так что же всё это? Игра невинно-простая, без риска, без имени, без обретений? —

Волны, Марина, мы — море! Глуби, Марина, мы — небо!

Мы — тысячи вёсен, Марина! Мы — жаворонки над полями!

Мы — песня, догнавшая ветер!

О, всё началось с ликованья, но переполняясь восторгом,

Мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.

Ну что же, ведь жалоба — это предтеча невидимой радости новой,

Сокрытой до срока во тьме...

А темные боги глубин тоже хотят восхвалений, Марина.

Боги, как школьники, любят, чтоб мы их хвалили.

Так пой им хвалу! Расточайся в хвалениях вся! До конца!

Всё то, что мы видим — не наше. Мы только касаемся мира, как трогаем свежий цветок.

Я видел на Ниле в Ком Омбо, как жертву приносят цари. —

О, царственный жест отреченья!

Так ангелы метили души, которые должно спасти им —

Лёгким мгновенным касаньем. И только.

И отлетали далёко. Нежный рассеянный жест,

В душах оставивший знак, — вот наше тихое дело.

Если же, не устояв, кто-нибудь хочет схватить вещь и присвоить себе.

Вещь убивает его, мстя за себя.

Ибо смертельна сила, сокрытая в вещи.

О, мы познали её — эту могучую силу,

Переносящую нас в вихре за грань бытия в холод НИЧТО.

Ты ведь знаешь, как это влекло нас сквозь ледяное пространство преджизни

К новым рождениям...

Нас? —

Эти глаза без лица, без числа... Зрящее, вечно поющее сердце целого рода —

В даль! Точно птиц перелётных к неведомой цели — к новому образу!

Преображенье парящее наше.

Но любовь вечно нова и свежа и не должна ничего знать о темнеющих безднах.

Любящие — вне смерти.

Только могилы ветшают, там, под плакучею ивой, отягощенные знаньем,

Припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы, как молодые побеги старого дерева.

Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок, никого не сломав.

Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,

Нет преходящих мгновений.

(Как я тебя понимаю, женственный легкий цветок на бессмертном кусте!

Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который

Скоро коснется тебя!)

Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство.

Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный до полнолунья.

И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь

Через бессонный простор.

Р.

(Написано 8 июня 1926) [243].

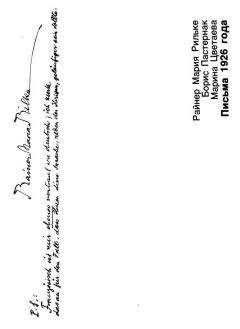

В письмо был вложен маленький конверт с фотографиями. Пять из них надписаны по-французски на обороте рукою Рильке: «Кабинет (Мюзо)»; «Огород (Мюзо)»; «I. Замок Мюзо (XIII века, реставрированный в XVIII) сюр Сьерр (кантон Вале)»; «II. Замок Мюзо в марте 1926 года»; «III. Замок Мюзо (вход)».

Вслед за «Элегией» и письмом от Рильке Цветаева получает запечатанные в один конверт два последовательных письма от Пастернака. Он благодарит ее за присылку с Эренбургом «Поэмы Горы» и «Крысолова», о которых не хочет пока говорить, большой, выполненной Шумовым фотографии, свитера, красивой тетрадки для стихов (через четыре года он перепишет в нее II и III часть «Охранной грамоты») и денег за публикацию, которую за границей ему устроила Цветаева. Возможно, речь идет о главе из поэмы «Девятьсот пятый год», печатавшейся тогда в «Верстах» (1926, № 1, с. 20—22; одним из редакторов этого журнала был С. Я. Эфрон).

Через день Пастернак решает послать Цветаевой рукопись I части «Лейтенанта Шмидта» и свой ранний сборник стихов — «Поверх барьеров», изданный в 1917 году; ему казалось, что они близки цветаевской поэтике и она с радостью их прочтет. Недовольство, высказанное им в письме по поводу этих ранних стихов, заставило его в 1929 году переписать «Поверх барьеров» заново.

Он все более мучается неведеньем того, как развиваются возникшие по его инициативе отношения Рильке и Цветаевой. Ее письма, где разбросаны намеки на неудовлетворенность, обиду и желание прекратить переписку, вызывали у него недоумение и тревогу, и он по-прежнему был не в состоянии ответить Рильке.

Б. Л. ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ

<Москва>, 5.VI.<19>26

Горячо благодарю тебя за всё. — Вычеркни меня на время, недели на две, и не больше чем на месяц, из сознанья. Прошу вот зачем. У меня сейчас сумбурные дни, полные забот и житейщины. А мне больше и серьезнее, чем даже в последнее время, надо поговорить с тобой. Поводы к этому разбросаны в твоих последних письмах. Этого нельзя сделать сейчас. Я между прочим до сих пор не поблагодарил Рильке за его благословенье. Но и это, как и работу над Шмидтом, как и чтенье тебя (настоящее) и разговор с тобой, придется отложить. Может быть я ошибаюсь в сроке, и все это станет возможно гораздо скорее. —

У меня сейчас нет своего угла, где бы я мог побыть с твоей большой карточкой, как это было с маленькою, когда я занимался в комнате брата с невесткой (оба на полдня уходили на службу). И я о ней пока не хочу говорить, по малости того, что я бы сейчас сказал в сравненьи с тем, что скажу. У меня на руках в теченье дня были «Поэма Горы» и «Крысолов». Я охотно отдал их на прочтенье Асе по той же причине непринадлежности себе.

Я их прочел по одному разу. При этом недопустимом и невозможном, в твоем случае, чтении, мне показалось, что несколько новых, особенных по поэтическому значению, магических мест есть в «Крысолове», удивительно построенном и скомпанованном. Эти места таковы, что возвратившись к ним, я должен буду призадуматься над определеньем неуловимой их новизны, новизны родовой, для которой слова на языке может быть не будет и придется искать. Но пока считай, что я тебе ничего не сказал. Больше чем когда-либо я именно в этот раз хочу быть перед тобою зрелым и точным. Асе больше понравилась (и больше «Поэмы Конца») — Поэма Горы. По первому чтенью я отдаю предпочтенье «Крысолову», и во всяком случае той стороне в нем, о которой пока еще ничего не сказал. —