Сегодня это, может быть, звучит диковато, но как раз благодаря вещам типа того тайника с оружием у нас и было замечательное детство. Все думают, что расти в разрушенном городе ужасно, и для наших родителей, которые потеряли все, так, без сомнения, и было. Но для мальчишек ничего лучше не придумаешь. Дети захватывали разбомбленные кварталы и в разрушенных зданиях устраивали себе самые невероятные приключения. Нет, правда, не надо нас жалеть. Все мои знакомые, кто вырос в руинах послевоенной Германии, с восторгом вспоминают то время. Анархия в лучшем смысле этого слова — никаких тебе строгих отцов и никаких правил. Мы все изобретали заново.[3]

Ваши самые ранние воспоминания?

Два эпизода я помню очень отчетливо. Первый — когда бомбили Розенхайм. Мать вытащила нас с братом из постели, завернула в одеяла и потащила на холм за домом, держа по ребенку в каждой руке. Все небо на горизонте было оранжево-красным. Она сказала: «Мальчики, я вас разбудила, потому что вы должны это видеть. Розенхайм горит». Для нас Розенхайм был большим городом на краю света. Сначала шла долина, а через двенадцать километров, в конце долины начинался Ашау, где была больница и железнодорожная станция, и только за ним уже — Розенхайм. В общем, край вселенной, и, конечно, так далеко я никогда не бывал. Самолеты, разбомбившие Розенхайм, судя по всему, направлялись в Италию, но из-за плохой видимости не смогли сбросить там бомбы и, возвращаясь обратно через Альпы, чтобы избавиться от груза[4], спалили первый город, который разглядели.

Второй эпизод — когда я увидел самого Господа. Это случилось в день Санта Клауса. Шестого декабря всегда появляется Санта с чертиком Крампусом, и с собой у него книга, в которой записаны все твои плохие поступки за целый год. Так вот, входная дверь распахнулась, и на пороге возник человек. Мне было года три, я забился под диван и описался. Человек был в коричневой спецовке, в ботинках на босу ногу, руки все в масле. Вид у него был такой добрый, и посмотрел он на меня так ласково, что я сразу понял: это сам Господь! Потом я узнал, что это просто парень из энергетической компании случайно зашел.

Мама рассказывала: когда мне было лет пять или шесть, я сильно заболел. «Скорую» мы вызвать не могли, даже если бы было откуда звонить: дороги занесло снегом. Так что мама закутала меня в одеяла, привязала к санкам и всю ночь тащила в Ашау, в больницу. Через восемь дней она пришла меня навестить — пешком, по глубокому снегу. Я этого не помню, но ее поразило, что я нисколько не скучал. Я вытащил из больничного одеяла нитку и, видимо, восемь дней с ней и играл. Мне не было скучно: эта нитка скрывала в себе множество сказочных историй.

Бавария была в зоне американской оккупации. Вы помните американских солдат?

Конечно. Помню, как в деревню въезжали джипы, и я думал, что в них — все американцы, сколько вообще есть на свете, а их было всего-то человек шестьдесят пять. Они ехали, перекинув ноги через борт, и жевали жвачку. И еще тогда я впервые увидел темнокожего. Раньше я о таких слышал только в сказках и был абсолютно загипнотизирован этим зрелищем. Здоровяк с громоподобным голосом, отличный был парень. Голос его я как сейчас помню. Я болтал с ним часами. Как-то мама спросила меня, как я с ним общаюсь. Она утверждает, что я ответил: «Мы говорим на американском». Однажды он подарил мне жвачку, которую я непрерывно жевал целый год. Конечно, еды не хватало, мы вечно были голодны, и это одна из причин, почему много лет спустя я ощутил такую связь с Дитером Денглером. В фильме «Малышу Дитеру нужно летать» он рассказывает, как сдирал обои со стен в разбомбленных домах. Его мама вываривала эти обои, потому что в клее есть какие-то питательные вещества. Нам такого делать не приходилось, все было не настолько плохо. Один раз рабочие варили на обочине дороги подстреленную ворону, и я впервые увидел кружки жира на воде — это меня потрясло. Я взял автомат из тех, что мы нашли в окрестных лесах, и попробовал сам подстрелить ворону, но меня отбросило на землю отдачей. Мама, которая умела стрелять, вопреки моим ожиданиям не рассердилась и не наказала меня. «Сейчас я покажу тебе, как с этим обращаться», — сказала она. Она рассказала мне о правилах безопасности и научила разряжать автомат, а потом мы пошли в лес, и она стрельнула в толстое буковое полено. Пуля прошла насквозь, помню, как щепки полетели. Мама сказала: «Вот что делает автомат. Никогда не направляй его на человека, даже игрушечный». Меня так поразила эта жестокая мощь, что я разлюбил играть с оружием и с того дня даже пальца ни на кого не наставил.

Каким вы были ребенком?

Я был очень самодостаточен. В Мюнхене мы жили в одной комнате — тут волей-неволей научишься сосредотачиваться на своих мыслях. Четыре человека в крохотном помещении, и каждый занимался своим делом, а я лежал на полу и часами читал книги, не обращая внимания на суету вокруг. Я мог читать весь день, а оторвавшись, обнаружить, что дома уже давным-давно никого нет.

Когда мы переехали в Мюнхен, все заботы о семье взял на себя мой старший брат Тилберт. Учиться ему не нравилось, и через пару лет его выгнали из школы. Он сразу занялся бизнесом и стремительно поднялся. К шестнадцати годам он уже был главным кормильцем, и только благодаря ему я мог продолжать учебу, хотя сам тоже старался подработать при случае. Я многим ему обязан. А с моим младшим братом Люки мы много лет вместе работаем. У нас разные отцы, но он мне как родной. В юности у него были способности к музыке, но он быстро понял, что конкуренция среди пианистов чересчур высока, и занялся коммерцией. И тоже молниеносно добился успеха. Думаю, это испугало его, потому что вскоре он уехал в Азию, путешествовал по Индии, Бирме, Непалу и Индонезии. Я написал ему письмо, когда начал снимать «Агирре», и он прилетел к нам в Перу через весь океан и очень помог. В конце концов брат стал работать со мной постоянно и давно уже управляет моей кинокомпанией.

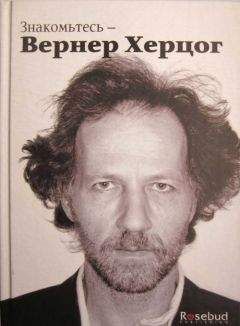

Херцог — ваша настоящая фамилия?

Мой отец носил фамилию Херцог, но после того как родители развелись, мне дали фамилию Стипетич — по матери. Херцог по-немецки значит «герцог», и я подумал, что в кино тоже нужен кто-то вроде Каунта Бэйси или Дюка Эллингтона. Может, это защитит меня от вселенского зла.

Какие первые фильмы вы посмотрели?

Два первых в жизни фильма я посмотрел, когда мне было одиннадцать. Тогда по провинциальным школам ездил киномеханик и возил с собой катушки с шестнадцатимиллиметровой пленкой. Первый фильм о том, как эскимосы строят иглу, не слишком меня увлек, хотя я, само собой, был потрясен, что такое вообще возможно. Там был очень занудный текст, и сам фильм был скучный, а кроме того, эскимосы не слишком старались. Второй фильм был о том, как пигмеи в Камеруне строят в джунглях мост из лиан, он был получше. Пигмеи работали на совесть, и меня поразило, что они построили такой хороший мост без единого инструмента. Они перемахивали через реку на лиане, как Тарзан, и свисали с подвесного моста, точно пауки. Для меня это было, конечно, фантастическое зрелище, и я до сих люблю пигмеев за то, как они тогда отличились.