Старым саням не стоялось на месте вовсе не оттого, что в них призраками бродили давние бергслагенские поездки, нет, наверняка кто-то нарочно их подмазал.

Какой-то ведьме то ли в усадьбе, то ли в окрестностях — имен она не называла и даже помыслить не смела — взбрело в голову, что в санях этих отправиться на шабаш куда удобнее, чем на кочерге или на дверной створке.

Мерзкая колдунья, поди, не знала, что в санях обычно ночевала бедная старуха. Ну, как уж там могло быть, она в спешке смекнуть не успела, одно ясно: сани вознамерились выбраться с чердака и махнуть в путешествие. И заместо ведьмы унести с собой на шабаш ее, горемыку.

Боже милостивый! Не помешай стена скотного двора, она бы уже летела над лугами к церкви.

Сани все еще пятились назад, но она понимала: они берут новый разбег, чтобы пробить стену и вырваться наружу. А коли вырвутся — так дальше и полетят над деревьями, холмами да горами. И помчат ее вдаль высоко по-над зеркальной гладью озер, и она ничуть не забоится упасть в воду, а церковные колокольни станет облетать, ровно птица. Далёко улетит, за приходы Стура-Чиль и Грав, но куда в конце концов попадет — об этом даже думать не след.

Боже милостивый, сани сызнова вперед устремились! Ведь впрямь полетят, коли на волю вырвутся. Стена приближалась с такой быстротою, что старуха была совершенно уверена: на сей раз доски не выдержат. Она легла, чтоб не пострадать, когда сани пробьют стену.

Жуткий удар и толчок, но подумать только — стена опять устояла! Хорошо бы, сани заметили, что ничего у них не выходит, и наконец-то угомонились!

Какое там! Сызнова вспять поехали. Видать, щедро их зельем подмазали, сани-то эти. Ежели они сейчас третью попытку сделают, то не иначе как улетят.

Что ж она делать-то будет, когда окажется средь ведьм и прочего воинства тьмы? Само собой, она слыхала россказни про такое, но по-настоящему никогда в них не верила. Людям много во что не верится, пока они собственными глазами не убедятся, что это чистая правда.

Боже милостивый, не введи нас во искушение! Она ведь всю жизнь безропотно жила в бедности и небрежении. А вдруг ей предложат власть и деньги — устоит ли она тогда? Либо научат словам, которые исцеляют хвори у людей и у скотины, или выгоняют в рост все плоды земные, или пробуждают у молодых людей любовь? Устоит ли она? Н-да, только бы достало сил побороть искушение и сохранить душу для благодати!

Сани и правда взяли разбег в третий раз. Опять ринулись вперед, аж ветер в ушах засвистел. Старуха зажмурила глаза, чтобы не сомлеть. Знала ведь, что моргнуть не успеет, как окажется снаружи и полетит над землею высоко-высоко, будто жаворонок или ласточка.

Шум, грохот. Стена, поди, не выдержала.

Ох, слава Богу, слава Богу! Добрая дощатая стена устояла. Сани развалились. И сей же час у них пропала охота путешествовать, притихли они, угомонились, бедная старуха вылезла из обломков и прилегла на куче соломы отдохнуть после этаких мытарств.

Утром, когда она обо всем рассказала и эта история мало-помалу добралась до бабушки, та решила, что дело и впрямь странное. Она, конечно, свято верила в сверхъестественное, а все ж таки проверить не помешает, порядок есть порядок. Ну а что в разгар лета можно отправиться на шабаш, да еще в санях, такого бабушка в жизни не слыхивала. Поэтому она поднялась на сеновал, хорошенько осмотрела сани и обнаружила, что к ним привязаны крепкие веревки.

Не долго думая, бабушка призвала к себе парнишку-скотника и нескольких его приятелей, учинила им допрос и строго пожурила.

■

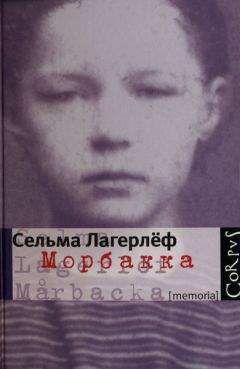

Это тоже одна из историй поручика Лагерлёфа про мальчишечьи проказы. У него в запасе было их великое множество, но, когда он рассказывал вот эту и еще про мамзель Брустрём, г‑жа Лагерлёф обыкновенно говорила, что на сегодня довольно, детям пора пожелать всем доброй ночи и идти спать.

В половине седьмого утра нянька затапливала в морбаккской детской изразцовую печь, а в семь дети вставали и начинали одеваться.

Когда они были готовы, примерно к половине восьмого, а постели второпях убраны, из кухни приносили поднос, на котором были тарелки каши с розочками из сбитых сливок и большие ломти домашнего хрустящего хлеба с маслом. Такая вот первая дневная трапеза.

Ровно до восьми дети сидели у окна за большим черным письменным столом, учили уроки. Они по-прежнему находились в детской, которая служила и классной комнатой — другой-то у них не было.

Как только часы били восемь, они захлопывали книги, одевались потеплее и выбегали в тусклое зимнее утро. Про погоду вообще не спрашивали, спешили на улицу посмотреть, можно ли на пруду кататься на коньках или лучше покататься по аллее на салазках, ну а если других развлечений не найдется, можно пойти на скотный двор поглядеть на крольчат и повозиться с овчаркой.

Около девяти шли завтракать, обыкновенно к завтраку подавали яйца, или блинчики, или жареную селедку с отварным картофелем, или кровяные лепешки со шкварками и соусом. За большой стол при этом не садились. Все по очереди брали себе еду и устраивались за маленькими столиками.

К девяти завтрак полагалось закончить, начинались уроки. Снова поднимались в детскую, усаживались за большой черный стол и приступали к чтению, письму, счету — так продолжалось до двенадцати. Девочек учил уже не г-н Тюберг, им наняли гувернантку, старшую дочку звонаря Меланоза, Иду. Она унаследовала от отца светлую голову и учительский талант.

В двенадцать — обед за круглым столом в зале. Одна из девчушек читала молитву перед трапезой, другая — после. Поев, они целовали руку отцу и матери и благодарили за обед. За едой они молчали, потому что застольную беседу поддерживал поручик Лагерлёф. Удивительно, что он всегда находил о чем поговорить. Если даже всего-навсего встретил на дороге какую-нибудь старуху, то и эту встречу мог превратить в целую историю.

Между часом и двумя дети снова гуляли, правда, зачастую еще до двух возвращались в дом — повторить уроки до начала послеобеденных занятий.

С двух до четырех сидели за школьным столом, а после четырех делали задания на следующий день.

Но дольше чем до пяти они за уроками не сидели. Опять спешили на улицу и на сей раз отправлялись к по-настоящему крутой горке, расположенной подальше от дома. Одно время они катались на больших деревянных санках, и было это невероятно весело.

По возвращении домой их ждал приятный часок. В зале топилась печь, на сложенном ломберном столе стояли сливочное масло, хлеб и кувшин с питьем. Детям очень нравилось, сидя или лежа у огня, есть хлеб с маслом. Они болтали, придумывали, чем бы заняться. Собственно, только в этот час они и могли делать, что заблагорассудится.