Как собственная смерть

обрушилась на меня весть

семнадцатого мая…

Москва была солнечная семнадцатого мая.

Семнадцатого мая, в пятницу.

На Красной площади голубоглазые дети

Давали клятву, вступая в пионеры.

Реактивный самолет исчертил синеву, пролетая…

Пьер Куртад с трубкой в зубах

Проходил по улице Правды

Москва была солнечная семнадцатого мая.

Семнадцатого мая, в пятницу

Я не смог прийти в дом номер 6

на бульваре Пуасоньер.

Не смог войти в холл «ЮМАНИТЕ»,

Встать у твоего изголовья,

скрестив руки

и наплакаться там вдоволь

как шестидесятилетний ребенок,

вместе с одной светловолосой женщиной.

Но Париж, как смерть, лежит на Пер-Лашез

семнадцатого мая.

17 августа 63 г. Париж

Вера моя, извини меня, если я так поздно пишу. Дальше буду по-французски, иначе очень трудно. Знаешь, я тоже все время думаю о тебе. Твое письмо очень меня взволновало, и если я сразу на него не ответила, то только потому, что хотела немножко успокоиться. Как ты? Как ты? Я бы очень хотела тебя видеть. Увы, так получается, что Москва – город, который мне ближе всего на свете. Но у меня сейчас нет сил приехать именно в Москву, потому что я окажусь там одна. Думаю, у тебя также с Парижем, хотя ты и не прожила тут с Назымом больше двух лет. И все-таки, если бы ты смогла сюда приехать, моя квартира была бы в твоем распоряжении, а твой приезд для меня стал бы огромной радостью.

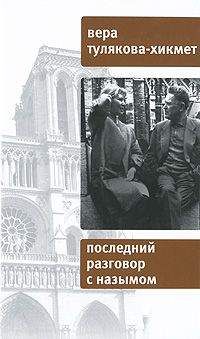

Смерть Назыма, последовавшая так скоро за смертью Пьера, меня потрясла. Помнишь ли ты нашу маленькую поездку в Ленинград и эту снежную бурю, когда мы вчетвером возвращались в гостиницу из Эрмитажа? Я ужасно за них тогда боялась, впрочем, у меня всегда был страх. Мне кажется, у тебя тоже. Я до сих пор не могу окончательно поверить, что их нет. Пришли, если можно, ваши с Назымом фотографии. Не знаю, говорил ли тебе Макс Леон – я бы очень хотела получить подлинник стихотворения Назыма, посвященного Пьеру, и твой перевод… Меня бы это очень обрадовало.

Сейчас отдыхаю у друзей в деревне. После этого настанет возвращение. Надо будет снова жить, работать… Мы должны попытаться делать то, что хотели от нас они. Это трудно…

Пожалуйста, пиши мне время от времени. Я стану тебе отвечать, мы не будем так одиноки. Передай привет всем нашим друзьям. Тебя я люблю. Будь мужественной,Николь

Николь, я послала тебе стихи, написанные Пьеру рукой Назыма. Мы тоже были счастливы в твоем городе. Будь мужественной и ты.

На другой день, 17 мая ты приехал ко мне. Лицо твое было совсем без крови. – Ты уже знаешь, конечно! Ты можешь это представить? Он просто больше не существует… Помнишь, как мы поцеловались в дверях последний раз, и он сказал: «Не кури сигареты, Назым, пожалуйста. Надо постараться жить! А, Назым?» – и пошел. Я ехал сюда к тебе и всю дорогу думал о несчастной Николь. Мне так ее жаль! Есть ли у нее хорошие друзья в Париже? Как поступит с ней партия? Я полагаю, они не окажутся ханжами. Я ненавижу эти французские законы! Девять лет Пьер не мог добиться развода, потому что жена не хотела дать ему свободу. Он приехал в Москву с Николь, фактически бежал из Парижа сюда, где прошлое оставило его в покое. Они были здесь счастливы. И я думал, как хорошо, что я на тебе женился. Как это важно для меня сейчас, когда Пьер умер и не успел оформиться с Николь. К сожалению, мир еще так устроен, масса условностей! Приходится подчиняться. Я бы с ума сходил, если бы ты оказалась в положении Николь. Вот видишь, я все время говорю о ней, потому что ему уже ничего не нужно. Для Пьера важно, чтобы Николь выдержала е го см ерт ь…

Пьер – твое последнее наваждение. Лучше бы мы полетели в Париж. Там, рядом с Николь, ты бы, наверно, смог пережить его уход.

Мы с тобой шли молча. Было тяжело на душе. Твои руки цеплялись за все ветки, листья, сучки. Стояла жаркая напряженная весна. Природа задыхалась, изнемогала так, будто и у нее болело сердце.

Дошли до реки. Долго сидели на деревянных мостках у самой воды и говорили про Пьера. Ты ловил пальцами водоросли, опуская руку все глубже, забыв о часах… Я видела, что внутри тебя что-то повернулось и никак не может встать на место. Мне казалось, что ты все время крепко держишь в своей руке руку Пьера. Он вырывается, а ты не пускаешь. Тебе трудно, но от этого ты только сильнее сжимаешь свои белые пальцы. Ты говоришь медленно, с паузами, и мне легко представлять мелькающие в твоей голове картины. Все вспоминаешь его, вспоминаешь…

До собственной смерти тебе, Назым, оставалось двадцать дней…

Как ты разозлился, когда через неделю узнал, что сделали с Николь на похоронах Пьера тобой уважаемые люди. – Почему я не был там?! – задыхался ты от ярости и презрения. – Как они могли поступить с ней таким образом, и особенно Арагон! Это все Эльза, ее рука! Вытащили к гробу официальную жену! Взяли под руки, повели за Пьером женщину, от которой он спасался в Москве, которая мучила его девять лет! Я ненавижу всякое лицемерие, но лицемерие коммунистов, да еще поэтов – я вынести не могу! Они шли за гробом Пьера, выкинув вперед знамена мещанской морали! Фарисеи! Отбросили любовь… Предали Пьера!

Последние недели перед вторым годом нашей разлуки уходят от меня, как уходит время. Я хотела, нет, не остановить ее, но хотя бы чуть-чуть задержать, чтобы отодвинуть это утро. Но неумолимые дни убегали от меня вместе с листками календаря. Чем ближе приближался ко мне этот день, похожий на пограничный столб, выкрашенный черно-белыми косыми полосами, тем больше я сжималась внутри, собираясь с силами пережить то, что, наверное, всем кажется давно пережитым. Два года назад во мне распустилась черная роза, тяжелая, с горячим запахом горя. Она, невянущая, живет во мне. Больно. Ее шипы врастают в меня все глубже. Но полосатый столб, нездешний цветок и боль – все это там, глубоко. Когда меня спрашивают: «Как вы живете?», отвечаю: «Хорошо». Я учусь у тебя не наваливать свою беду на чужие плечи… Да-да, конечно, Назым, я тоже сейчас подумала про него, нашего китайского друга.

Однажды этот писатель, очень славный человек, застенчивый и тихий, пришел к нам в гости. Вы с ним долго были знакомы, и отношения за давностью лет у вас сложились теплые, дружеские. Он сидел целый вечер. Ты замучил его расспросами. А после вспомнил, как в Пекине тебя пригласили в оперу.

– Было страшно скучно в театре, и я еле дождался конца. После спектакля признался товарищам: «Ничего не понял. Ужасно скучал! Такая музыка до меня не доходит, наверное, потому, что я турок и слух плохой…» Они не обиделись, сказали: «А вы завтра еще идите в нашу оперу. Вдруг завтра понравится?» Назавтра повторилось то же самое. И снова они попросили пойти еще разок. Так продолжалось вечность. Улыбаются, а вечером везут в оперу. На одиннадцатый или двенадцатый раз я как будто уловил мелодию, что-то стал разбирать в голосах… А потом однажды сидел в театре и вдруг поймал себя на том, что наслаждаюсь китайской музыкой, пением… Вот это было открытие! С тех пор, когда люди ругают что-нибудь из того, что мне дорого, я вспоминаю уроки китайской оперы и прошу своих знакомых проявить терпение.