Поскольку наш герой не был обычный, заурядный обыватель, милиция всерьез взялась расследовать этот грабеж, и уже на следующий день преступников поймали. Все имущество, включая спички, было спешным образом возвращено владельцу.

Как же поступил Владимир Алексеевич? Явился в КПЗ, добился встречи со злоумышленниками, поговорил с ними, угостил нюхательным табаком, а сразу после этого отправил передачу с далеко не худшими продуктами.

Он получил потом письмо от тех бандитов: «Не знали мы, какой вы есть человек, мы ничего бы худого для вас не сделали». И приписали: «Может статься, пожевать пришлете».

Как тут не вспомнить доктора Федора Петровича Гааза, который за сто лет до тех событий занимал должности главного врача Москвы и члена Комитета попечительства о тюрьмах.

Пришел как-то раз к Гаазу пациент. Дождался, пока Гааз выйдет из комнаты, — и убежал, прихватив серебряные ложки. Сторож больницы догнал злоумышленника, доставил к Гаазу, сам же пошел за полицией. А доктор сказал посетителю так:

— Ты фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит… а теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились… Да постой, может, у тебя нет ни гроша — вот полтинник; но старайся исправить свою душу — от Бога не уйдешь, как от будочника.

Говаривали, что во время проповедей о порядочности, до которых доктор был большой охотник, увещеваемые таскали из карманов филантропа деньги. Зато и любили его. Как-то раз Федор Петрович шел морозным вечером к больному. Повстречались ему трое татей. «Скидывай, — говорят, — шубу». А когда узнали — извинились. Ничего не взяли. Даже проводили до больного — чтобы не обидели другие тати доктора.

Арестанткам Гааз дарил всякие «излишества»: грецкие орехи, апельсины, пряники. Целовался с ними. Врачу пеняли: дескать, балует преступниц, развращает их. Гааз же отвечал со своим трогательным немецким акцентом:

— Извольте видеть, милостивой сударинь, кусок клеба, крош им всякий дает, а конфекту или апфельзину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать из ваших слов; потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится.

Словом, сходств с легендарным доктором немало. Только вряд ли наш герой знал о его существовании, старался подражать. Нет — просто он был человеком такой же широкой и доброй души. Точнее говоря, сделался им за время своего нелегкого жизненного пути.

* * *

Здоровье становилось все хуже и хуже, но наш герой не сдавался. В редкие теперь периоды не слишком-то существенного улучшения — вовсю радуется жизни. Писал дочери: «Милая, дорогая моя Надюша! Я сегодня радуюсь всему, чувствую себя бодрым, веселым, совершенно спокойным. Помолодел на тридцать три года! Великолепное весеннее утро, даже в каменных Столешниках… Мама пошла в кооператив на Мясницкую и на Сухаревку, то есть бывший Сухаревский рынок… Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих остатках заревом».

Владимир Алексеевич не хочет умирать. И даже есть, по настоянию врачей, давно уже обрыдлую ему жидкую гречневую кашу. Разве что попеняет супруге:

— Маня, опять?

— Гиляй, — отвечает супруга, — гречневая каша полезна, в ней много железа.

— Да я ведь вторую кочергу доедаю, — стонет он. Но кашу съест.

* * *

Весной 1934 года наш герой снова засобирался в любимое Картино. Только эти сборы отличались от тех, что были ранее. Владимир Алексеевич писал своему приятелю А. Зуеву: «Юный мой друг Александр Никанорович! Сижу один за столом, все давно спят, а мне не спится: голова болит, очень переутомился за зиму, и 18-го я с Марьей Ивановной еду на все лето в свое прекрасное Картино, не беру с собой ни одной папки с материалами для работы — беру только обрывки тетрадки со стихами, — а это не работа, это отдых души и сердца и голове покой: она у меня в поэзии не участвует — стихов я не делаю, они сами рвутся и льются с пера, когда время приходит…

Буду жить в поэзии. Какая красота кругом! Ранним летом особенно хорошо бывает утро, когда еще роса не ушла и кое-где между деревьями поднимается к небу

Нежный солнечный туман…

Описать такое утро,

И небес голубизну,

И эфира глубину —

У художника нет красок,

У поэта мало слов…

И вот через три дня я вырвусь из этой суеты по прекрасным тротуарам выросшей Москвы и буду блаженствовать с записной книжкой в руках в моей глуши, а

Вокруг меня орешник пышный

Обвивает нежный хмель,

Голубеют незабудки, —

Глазки неба на земле,

Белки прыгают по веткам,

Остановятся… глядят…

И вот здесь у себя я буду проводить девятое лето подряд, но только буду видеть одну поэзию — как решил уже. Буду отдыхать в первый раз в жизни целое лето без работы, в первый раз после 60 лет непрерывной работы. И уже сейчас, на этом первом письме тебе, которое само пишется, я отдыхаю».

Наш герой явно сдавал.

* * *

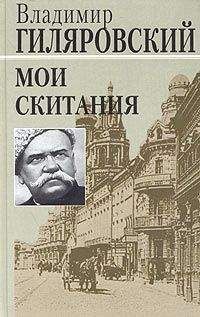

В 1934 году Гиляровский пишет очень показательное послесловие к «Москве газетной». Это одновременно панегирик и профессии газетчика, и советской власти.

«С гордостью почти полвека носил я звание репортера — звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам.

— Так, газетный репортеришко! — говорили некоторые чуть не с презрением, забывая, что репортером начинал свою деятельность Диккенс, не хотели думать, что знаменитый Стенли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортером и открытие совершил по поручению газеты; репортерствовал В. М. Дорошевич, посетивший Сахалин, дав высокохудожественные, но репортерские описания страшного по тем временам острова… Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости.

Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой. И если теперь я пишу эти строки, так только потому, что я — репортер — имею честь быть членом Союза советских писателей».

Концовка совсем уж абсурдная. Хотя смысл ясен — при советской власти репортерство стало почитаться. Не удивительно — газетные работники сделались идеологическими служащими, чуть ли не вершителями судеб. Да и на доход не жаловались. Так что престиж профессии значительно возрос.

А в наши дни он вновь приблизился к дореволюционному. Хотя послесловие к «Москве газетной» студентов журналистских факультетов требуют чуть ли не наизусть заучивать.