Пейзажные мотивы Пиросманашвили подчас кажутся написанными с натуры (скажем, в «свадьбе в Грузии былых времен» явно «узнаются» окрестности Мирзаани), но это обманчиво: все они сочинены — скомпонованы, сотворены заново из зрительных впечатлений, которые хранила память художника. Он и не стремился воспроизводить какие-то конкретные уголки родного края. Он словно избегал всякой возможности подчеркнуть их индивидуальность. Что мешало ему в картине «Праздник святого Георгия в Болниси» изобразить хотя бы с минимальным сходством известнейший и древнейший храм, Болнисский сион, который, собственно, и был центром праздника? А в «Кахетинском эпосе» — другой, не менее, если не более, знаменитый храм — алавердский, с его характерным высоким подкупольным барабаном (что и дало повод Георгию Леонидзе сравнить его с белым лебедем, плывущим по долине)? Но и здесь, и в других картинах, как будто посвященных вполне конкретным местам, он упрямо продолжал рисовать очень мало отличающиеся друг от друга, сильно схематизированные обозначения церквей (так несколько столетий тому назад одна и та же гравюра в одной книге могла заменять собою изображения совершенно различных монастырей).

Пейзажи Пиросманашвили — это картины «всей Грузии».

Конечно, надо уточнить, что понятие «всей Грузии» у него вполне определенно. Реальный грузинский пейзаж разнообразен; художник черпал из него выборочно. Его не трогали высокогорные районы Сванети, Хевсурети, Тушети. Он почти не изображал черноморское побережье (исключение — картины «Батуми» и «Охота и вид на Черное море») — его явно не вдохновляли пряные субтропические красоты. Сравнительно редко обращался он к зеленеющей рощами и лесами Западной Грузии. Грузия Пиросманашвили — это Восточная Грузия, Картли и Кахети, чьи особенности точнее всего выражали его ощущение родной земли. Их пейзаж имеет определенные различия: облик Картли суше, скупее; облик Кахети — богаче, живописнее, щедрее. Но характер их близок.

Это можно назвать ограниченностью и объяснить по-разному, и все объяснения, пожалуй, будут справедливы.

Можно говорить и о буквальной крестьянской ограниченности Пиросманашвили, с трудом приспосабливающегося к тому, что лежит за пределами родного, привычного, о его приверженности к исконному.

Однако можно говорить и о своеобразном отражении здесь исторически сложившихся, «восточно-центристских» представлений, по которым именно Восточная Грузия была оплотом грузинской государственности, языка, национальной целостности, национального характера, наконец, центром распространения (из Тбилиси и Мцхета) христианства; название центральной части страны, Картли, недаром стало основой для грузинского самоназвания всей Грузии — Сакартвело и всего грузинского — картули.

Наконец, с определенными основаниями можно объяснить приверженность к восточногрузинскому ландшафту и эстетически. В свое время Андрей Белый очень остро передал ощущение от Картли: «Ландшафт — не аджарский; тот — буен; а этот — скупой и сухой: благородный. Где роскошь лесов, бамбуков и лиан? Всюду — сушь очертаний, безлесица, но до чего проработано! <…> Живя в Аджарии, нам вспоминались строки из Фета:

На суку извилистом и чудном райская качается Жар-птица.

Но в Грузии Фета не вспомнишь. Кого вспомнишь? Пушкина… Грузия для пушкиниста. Чарующа эта часть Грузии: тихой своей простотой, простота же — предел изощрения; здесь грубые вкусы, надувшись, пройдут, и отметят: “Природа бедна под Тифлисом”»[101]. Андрей Белый уловил главную черту грузинского пейзажа: благородство («И вся Грузия — песня: мотив благороден; слова строги и очень грустны»). И Пушкин был им помянут не случайно.

Грузинский пейзаж возвышенно прост. Это долины рек и холмы — «холмы Грузии…». Не горы — холодные, пугающие ледники и скалы, царящие над миром, а холмы — то поднимающиеся среди долины, то собирающиеся стаями, то идущие грядой, то громоздящиеся к горным хребтам, как ступени в жилище великанов-дэвов; то полого сползающие, то круто вздымающиеся одним боком; покрытые благородными — дубовыми или буковыми — лесами или виноградниками, или вовсе голые, поросшие пахучей травой, зеленой в апреле и побуревшей уже в июне; холмы теплые, согретые солнцем, изборожденные глубокими складками, там, где привычно стекают дождевые потоки, с торчащими вдруг из-под почвы камнями (как мясо, где шкура стерлась), — живые, хранящие в себе тепло и плодородие земли, истоптанные стадами овец, исчерченные тонкими тропками, с крепостями на вершинах, этими неизменными спутниками грузинского пейзажа, этими метками истории длинной и трудной. «Великим трудом отличались наши предки. Поглядите вокруг — нет в нашей стране ни одного холма, на котором не виднелись бы храм, крепостная башня или замок. Много пота пролили наши предки»[102].

В скупом и ясном пейзаже Восточной Грузии более всего ответа внутреннему самоощущению грузинского народа, потому что он был естественной средой, в которой формировался этот народ. Именно такой пейзаж возникает на картинах Пиросманашвили. Художник вновь творил этот мир, эту чудную, одновременно и реальную, знакомую, исхоженную, и нереальную, страну-мечту, прекраснее которой быть не может. Творил, сопрягая то, что сильнее всего удерживалось в его памяти как самое главное, самое важное, то, с чем его народ связывал свои представления о родной земле. Его пейзажи создают такое же ощущение Грузии, как пейзажи Саврасова или Нестерова — России. Это родина, Мать-Грузия.

Именно такой и предстает перед нами Грузия на «деревенских» картинах Пиросманашвили, образующих совершенно самостоятельную часть в его наследии.

Жизнь сельская, деревенская волновала и самого Пиросманашвили, и его зрителей. Ведь массу посетителей духанов и лавок составляли недавние крестьяне, пригнанные в город нуждой: надеждой разбогатеть, или хотя бы стать на ноги, или хотя бы заработать на жизнь. Став городскими людьми по месту жительства и по роду занятий, они сохраняли мысль о деревне и искренне надеялись вернуться на землю отцов и возобновить хозяйство (что удавалось немногим). Картины деревенской жизни питали их томление по родине, по хорошей жизни.

Конечно, разной была мечта о деревне у торговцев, разносчиков, ремесленников — и у Пиросманашвили, никогда не собиравшегося и даже боявшегося вернуться на родину. Для них деревня была реальность, для него — прекрасная ностальгическая мечта. Но на любви к деревне они сходились, и зрители разделяли ту увлеченность, с которой художник изображал деревенскую жизнь.

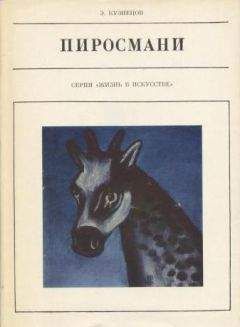

«Деревенские» картины несравненно разнообразнее и подвижнее «городских». Едва ли не каждая из них — сценка, едва ли не в каждой что-то происходит. Впрочем, не надо обманываться: художник и здесь упрямо не желает заинтересовать зрителя увлекательным сюжетом. Вздумав изобразить (или повинуясь чьему-то заказу) похищение разбойниками лошади, он отказывается от всех соблазнительных возможностей развлечь нас и избирает самый невыигрышный эпизод: пишет разбойника едущим верхом и ведущим украденную лошадь в поводу. Острый момент либо миновал (похищение), либо еще не наступил (погоня, схватка). Изображенное действие наиболее длительно и наименее драматично. В сущности, о смысле происходящего мы можем узнать только из подписи «рзбоникъ украл лошдь»; интригующий сюжет ушел, осталось только поэтическое настроение: луна, выглядывающая между облаков, одинокий путник, неторопливо едущий в ночи.

А чаще всего сюжеты «деревенских» картин совсем просты.

Это поистине деревенские будни: «Пастух с отарой», «На гумне» (в нескольких вариантах), «Женщина доит корову» (в двух вариантах). В них часто появляются дети, и трудно рассудить, чего в этом обнаруживается больше — столь распространенной в Грузии любви к детям или собственной глубоко интимной потребности художника вновь пережить лучшую, безмятежную пору своего существования. «Мальчик несет обед», «Крестьянка с детьми идет за водой» (у этой прославленной картины тоже есть еще один вариант), «Крестьянин с сыном», «Крестьянка с ребенком». Две последние заказал художнику духанщик Баиадзе, именно он и сравнивал их так трогательно с иконами.

Крестьянка с детьми идет за водой. Художник Н. Пиросмани. Клеенка, масло. Фрагмент

Общее впечатление от «деревенских» картин Пиросманашвили — полнота, насыщенность и конкретность. Однако детали почему-то не вспоминаются. Все сказано так укрупненно, так смело, что подробности не умещаются, становятся не нужны — они сами собой подразумеваются. (Как часто бывает наоборот: изображение насыщено деталями до предела, а оставляет впечатление скудности, отвлеченности, неполноты сказанного художником!)

Этнографу, изучающему внешнюю сторону грузинского быта (скажем, костюм или утварь), с произведениями Пиросманашвили нечего делать. Он не бытописатель, запечатлевающий колоритные картины жизни для стороннего любопытствующего наблюдателя. Он работал, инстинктивно отвечая потребности своего народа в самовыражении. По меткому суждению Георгия Якулова, он был «рыцарем поэтического образа своей страны»[103].