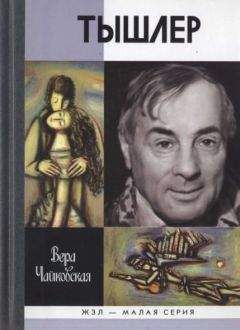

Художник тут действительно берет за основу свои молодые работы, но обогащает их возникшей артистической свободой и мощным, уже без всяких признаков гротеска, лиризмом. Он теперь может себе это позволить!

Работа перекликается с ранней «Женщиной и аэропланом», — во всяком случае, к ней восходит образ девушки, «вписанный» в фигуру обнимающего ее юноши. Без прежних абстрактных пространственных штудий такую композицию не создать!

Все, что было утрировано в ранней работе, теперь очищено и опоэтизировано. «Мочалка» желтоватых волос превратилась в роскошное, сверкающее, как драгоценность, «руно», переданное отдельными касаниями кисти.

«Египетский» разворот лица преобразился в нежный светящийся овал, где неожиданное наложение ракурсов представляется почти естественным. Образы юных влюбленных необыкновенно конкретны. Возможно, Тышлер представлял своего внука с женой или кого-то еще из близких ему молодых людей. Но все пропущено через собственное сердце и обобщено.

Возникает «формула любви» в нежнейшем и лиричнейшем варианте, где фигуры влюбленных написаны словно самим «лунным светом» и тонут в «лунном сиянии»…

Глава тринадцатая

ДВИЖЕНИЕ К НАЧАЛУ

Зато слова: цветок, ребенок, зверь —

Приходят на уста все чаще.

В. Ходасевич. Стансы

Поздний Тышлер все более молодел, двигался не к концу, а к началу.

Это касается не его облика — на фоне молодой эффектной Флоры он уже не кажется молодым, хотя юношеский «горячий» взгляд он сохранил до конца своих дней.

Дело касается его внутреннего мира. Он всегда, как ребенок, жил «впечатлениями», а, положим, не размышлениями и не воспоминаниями. Все его «воспоминания» тут же становились «впечатлениями», включались в живой контекст «теперешних» переживаний. Даже серия «Соседи моего детства», написанная с оттенком шутливой стилизации под «старую фотографию», подсвечивалась и утеплялась живыми эмоциями.

К старости его детские черты стали как-то особенно, «контрастно» внятны, бросались в глаза.

Возвращение к «началу» ощутимо и в творчестве. В 1977 году он обращается к своим юношеским абстрактным композициям «Цвет и форма в пространстве», создав по старым рисункам новые живописные вариации (1923–1977).

Из этого следует, что абстракция была в некотором смысле «фундаментом» всего его последующего творчества, и он от нее никогда не отрекался.

Но, может быть, еще нагляднее его возвращение в юность, и особенно детство, отразилось в его характере и поступках. Уж не знаю, сознательно или бессознательно, но дочь в своих воспоминаниях описала множество таких «детских» черт, роднящих пожилого Тышлера с внуком Борькой.

В Верее они вместе слушали сказки по радио в исполнении Ильинского или Литвинова. Тышлер прерывал работу, ложился на диван и закрывал глаза. В этом ощутима некая «техника» переключения, ухода из реальности в мир воображения, которой Тышлер, судя по всему, владел в совершенстве. И использовал ее в своем творчестве. Так, положим, серию «Космос» («Путешествие в космос») он писал с «закрытыми глазами», то есть вглядывался в образы своего воображения[217].

Когда появился телевизор, они с Борькой смотрели мультики и Чаплина. И тут характерен «детский» выбор репертуара. Иногда они с Борькой не могли поделить купленную в магазине нарядную игрушку, — и внук уступал ее деду (уж не знаю, как младший или как старший?). Думаю, Тышлеру игрушка нужна была для работы воображения — будила фантазию.

Но когда Борька прибрал тышлеровский сарай, дед, растрогавшись, подарил ему транзистор, которым сам очень дорожил. В нем сохранилось юношеское великодушие. Кстати говоря, всех своих ближних (а порой и дальних) он осыпал подарками и деньгами. Дарил и работы, но Флора за этим строго следила и, как рассказывают, иногда в коридоре могла отобрать подаренное Тышлером.

Работы покупали музеи и коллекционеры. И вообще Флора не хотела их «распылять», хотя конечно же все это выглядело не лучшим образом.

В семидесятые годы дочь привезла ему джинсы. Он поначалу хотел носить их только в Верее («они в огромном количестве шагают по Москве»), но потом эта молодежная мода пришлась ему по душе — он стал носить джинсы и в Москве.

Белла называла его своим ребенком, напоминая в этом отношении Настю, всегда Тышлера опекавшую. Когда Белла приезжала из Минска, он спрашивал: «А что ты мне привезла?» И очень радовался подаркам. Любил праздники — Новый год, дни рождения.

Иными словами, в нем сохранилась живая детскость, которую он не подавлял, а культивировал. Это чувствовали и об этом писали многие тышлеровские знакомые последних лет. Вениамин Каверин ему писал: «…у меня такое впечатление, что Вы сберегли свое детство и повели его за руку за собой, превращая (по-разному) в дивное средство искусства. Вы сохранили даже ту „повторяемость“, которая характерна для детей, по тысяче раз произносивших поразившее их слово»[218].

Критик Александр Каменский поздравил Тышлера с семидесятилетием письмом, в котором писал о «чистоте и звонкости детского голоса»[219].

Все это было очевидно для людей творческих, в той или иной мере тоже сохранявших детские черты.

Иногда Тышлер становился «капризным ребенком», Лиром до его прозрения, — о чем я уже писала. Но это своеобразные издержки «детскости», не позволяющие видеть Тышлера с «крылышками». Он и сам не прочь был отождествиться с чертями, соблазняющими гитарными серенадами юных дам.

Хочется написать и о его отношении к животным. Оно тоже «из детства», детской близости ко всем живому.

Мы помним из писем Флоре, что Тышлер не прогонял со своего участка грачей (единственный в Верее!) и работал под их грай. Животные интуицией чувствовали его любовь. Татьяна Тарасова-Красина пишет: «Стоило Тышлеру появиться в Верее, как немедленно у их дома возникал Мишка — белый пушистый пес. (Флора пишет, что Мишка был рыжий. — В. Ч.) У него были хозяева, но он изменял им с Тышлером, которого обожал. Появлялась серая кошка, иногда она сопровождала его на „пленэр“. (У Тышлера в блокноте есть несколько „кошачьих“ зарисовок. — В. Ч.) Он любил животных самых простых, беспородных, видел их красивыми, неповторимыми, часто говорил: „Посмотри, какие у него [Мишки] красивые полосочки идут от уголков глаз к ушам“. Или: „До чего нежные и тонкие оттенки шерстки!“ — это про моего Барсика. Для всех других это были самые простецкие, ничем не примечательные собака, кот или воробей»[220].

(Интересно, что и в живописи он изображал «простые» вещи, но в необычных сочетаниях!)

Еще более удивительные истории рассказывает Белла.

Оказывается, что когда в верейском доме строили новое крыльцо, то Тышлер настоял, чтобы под ним было место для собак и кошек — как защита от дождя.

В конце участка была яма для пищевых отходов, и туда каждый вечер направлялась семья ежей. Тышлер следил, чтобы для них была еда, и потом бежал проверить, все ли они съели.

Белла много писала ему о своей собаке Джесси, и Тышлер мечтал ее увидеть. Однажды Белла и впрямь привезла ее в Верею. Собака Тышлера так полюбила, что по утрам кидалась к нему в постель и лизала. Тогда он говорил: «Сегодня я умываться не буду, Джеська меня всего вылизала». Прощаясь, он грустно сказал, что мечтал «побыть с собакой, а побыл с человеком».

Он и впрямь «очеловечивал» своих любимых животных. Подаренная Флорой канарейка, по его словам, при пении «так надрывалась», точно хотела, чтобы Белла с Борькой ее услышали. Словно и канарейка вместе с Тышлером ожидала из Минска его дочь и внука!

И все эти очень живые и очень непосредственные, «детские» эмоции, сохраненные до старости, Тышлер вкладывал в свои холсты и графику.

Совершенно удивителен тышлеровский рисунок, иллюстрирующий «Хорошее отношение к лошадям» В. Маяковского, выполненный в 1950-е годы. Это более развернутая вариация на тему рисунка 1930 года.

Лирический герой — двойник Маяковского, держит лошадь на руках, как возлюбленную, причем их фигуры сливаются, так что трудно определить, где лошадь, а где поэт. Грива превращена карандашом художника в подобие пышной женской прически, морда тянется к букету цветов, протянутому поэтом. Тут опять комически и лирически сливается «лошадиное» и «женское». Рисунок совершенно виртуозен по целостности и лиризму художественного образа.

Одна из самых последних тышлеровских живописных серий, над которой он работал в два последних года жизни, как раз и посвящена «простым» животным в причудливых сочетаниях («Архитектура. Сказочный город», 1979–1980). Поражает «детская» безудержность фантазии в изображении слона, жирафа и верблюда, представших в космическом пространстве. Художник создает свою архитектуру — архитектуру органических форм и детской выдумки. Длинная шея жирафа становится башней с окнами и балконами, а наверху — смотровая площадка — место для романтических встреч. «Эйфелева башня» — ажурная металлическая «мертвая» конструкция — здесь преобразилась в конструкцию живую и по-детски увлекательную.