Верность до гроба любимой женщине тоже была непременным ингредиентом этого коктейля, куда более пьянящего, чем неведомый нам двойной дайкири. Верность эту было соблюсти тем проще, что гроб маячил в самой ближайшей перспективе: Пат из «Трех товарищей» умирала от классической чахотки, а Кэт из «Прощай, оружие!» — от родов. Роды — это был для романтика шаг очень смелый, ибо приближал к будничной жизни — семья, дети… Но через этот роковой порог никто из любимых героев Хемингуэя так и не переступил, учиться семейной жизни его поклонникам приходилось в других местах.

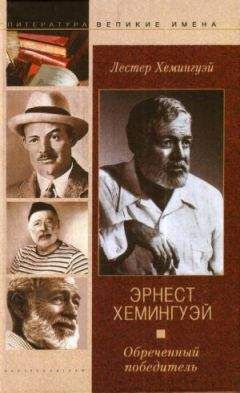

Хемингуэй-искуситель вообще учил не столько жить и побеждать, сколько красиво проигрывать. «Победитель не получает ничего» — так назывался один из его сборников. Эстетизация поражения — это, пожалуй, был еще один из главных соблазнов Хемингуэя-обольстителя. Находка для одаренных воображением лузеров. В юности, разумеется, никто себя лузером не считает, но запасной аэродром для красивого отступления на всякий случай готовят многие…

Поэтому отчаяние среди празднества, по-видимому, будет всегда пользоваться спросом у юных. Хемингуэй искушал безнадежностью среди роскошных декораций. Среди «зеленых холмов Африки» он соблазняет нас аппетитнейшим реквизитом: манлихеры, спрингфилды, куду, львы, носороги, зеленые тенты в тени развесистого дерева, где можно, наслаждаясь прохладным ветром, уплетать свежее масло, отбивные из газельего мяса с картофельным пюре, зеленую кукурузу и консервированные фрукты, — как всегда, не забывая и о напитках: тяжелое и густое немецкое пиво из оплетенной соломой бутылки с горлышком, обернутым серебряной фольгой, с черно-желтой этикеткой, на которой красуется всадник в доспехах. А на десерт «Казаки» Толстого — «очень хорошая повесть».

Среди этого пиршества духа и брюха соблазнитель произносит кощунственные для романтика слова: «Жизнью своей я очень доволен». Но писать ему необходимо для того, чтобы жизнь не утратила свою прелесть. При этом он абсолютно уверен, что писательская работа может служить самоцелью. Ибо истинные произведения искусства бессмертны. К этому кредо Хемингуэй присоединил пару увесистых оплеух современной литературе: люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они будут не в моде и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалой; популярными писатели нынче становятся благодаря не лучшим, а худшим качествам их произведений.

Такой вот жрец чистого искусства. Ведущий вкусную и опасную жизнь в неизменно дивных декорациях — воды Гольфстрима, леса Вайоминга, роскошная вилла в соседстве с нищим рыбацким поселком. Но ни вилла с ее садом, теннисным кортом, бассейном и огромной гостиной с охотничьими трофеями и полотнами Хуана Гриса, Миро, Брака и Клее, ни соседствующие с нею труд и бедность не привлекают нового Байрона — он порождает на свет вол-ка-одиночку Гарри Моргана, рискующего жизнью уже не эстетики ради, но лишь для того, чтобы его жена и дети не разделяли окружающую нищету («Иметь и не иметь»). Снова потрясающая смесь романтики и гиперреализма: «Он крючком зацепил его голову и повернул ее к себе, потом приставил дуло автомата и спустил курок. Звук от выстрела был такой, какой бывает, когда палкой ударишь по зрелой тыкве», — так Гарри зарабатывает на жизнь: кубинские революционеры втягивают его в ограбление банка, а он в море мочит их всех. А они его.

Снова красивое поражение. И все-таки уже в гранках Хемингуэй влагает в растрескавшиеся губы супермена-одиночки новые заветные слова, привезенные из осажденного Мадрида: «Все равно человек один не может ни черта». Потребовалась вся его жизнь, чтобы супермен понял это. А его творцу понадобилось наступление фашизма, чтобы он сумел преодолеть свое отвращение к политике, и отправился в охваченную гражданской войной Испанию.

Всемирно знаменитый писатель работает как рядовой сценарист и репортер, но его герои, как всегда, отнюдь не рядовые бойцы, они бойцы-одиночки, бойцы невидимого фронта. Филипп из «Пятой колонны» борется с пособниками фашистов в стане республиканцев — большой, шумный, в резиновых сапогах, склонный куражиться и буйствовать, оставаясь при этом до-вольно-таки картонным.

Зато Роберт Джордан из романа «По ком звонит колокол» — истинный рыцарь без страха и упрека. Хотя его создатель откровенно признавался, что ему нравятся коммунисты-солдаты, но он ненавидит коммунистов-проповедников, комиссаров, которые раздают папские буллы (диалектический материализм, прибавочная стоимость, норма прибыли, диктатура пролетариата), — тем не менее их штабы Хемингуэй изображает чем-то вроде храма. «В тех штабах ты чувствовал себя участником крестового похода», и это ощущение братской близости со всеми защитниками угнетенных уподобляется и музыке Баха, и витражам Шартрского и Лионского соборов, и полотнам Мантеньи, Греко и Брейгеля в Прадо…

Но этот паладин, как и все хемингуэевские герои, умеет и с аппетитом поесть: «Мясо было заячье, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему — соус из красного вина, в котором плавал мелкий горошек. Хорошо прожаренная зайчатина легко отделялась от костей, а соус был просто великолепный. За едой Роберт Джордан выпил еще кружку вина». Выпивка не мешает братской близости. И небратской тоже: «Она прижалась к нему еще теснее, и его губы стали искать ее губы, и нашли, и приникли к ним, и он почувствовал ее, свежую, и гладкую, и молодую, и совсем новую, и чудесную своей обжигающей прохладой».

Мир — хорошее место, и за него стоит драться. Пусть даже это наступление окончится неудачей, что ж, другое будет удачным.

Это писал уже «наш Хемингуэй» — не глашатай потерянного поколения и не эстетствующий барин, обожающий щекотать нервы экстримом, а странствующий рыцарь. Опять-таки склонный вести собственную войну на свой страх и риск.

На своем суденышке «Пилар» с отчаянной командой он рыщет в прибрежных водах Карибского моря в поисках немецких подводных лодок в надежде, что те примут их за рыбацкое судно и всплывут, чтобы конфисковать рыбу, — а встретят автоматный огонь и бомбу, заброшенную через люк. Шифровальные книги, команда, захваченная в плен — это было бы находкой для военной разведки, но — к счастью для литературы — этим пиратам XX века удались лишь радиоперехваты. Правда, одну лодку, которую они засекли, на следующий день забросали с самолета глубинными бомбами и даже уверяли, что попали, но все же единственным наглядным результатом многомесячных рейдов были пигментные пятна на лице капитана, которые он считал даже раковыми. Они-то и вызвали к жизни знаменитую хемингуэевскую бороду, с которой он летал на британских бомбардировщиках, высаживался в Нормандии и организовывал разведку в Рамбуйе.

Генерал Бартон рассказывал корреспондентам, что у него на карте впереди линии фронта всегда воткнута булавка, указывающая на местопребывание старины Эрни. В его джипе ехали молодые участники Сопротивления, приводившие к нему местных жителей, которые могли что-то знать о немецкой обороне — где они видели немецкие танки и в каком количестве. Штаб-квартиру старина Эрни устроил в отеле «Гран Венер», где остался отличный винный погреб. На постели были свалены револьверы всех систем, а под кроватью размещался небольшой склад виски, входившего в армейский рацион; ванна была заполнена ручными гранатами, а из таза торчали горлышки бутылок с бренди.

В конце концов Хемингуэй вступил в Париж раньше командующего французской армией генерала Леклерка. Что вызвало бешеную ревность товарищей по перу, кое-кому из них старый боксер даже расквасил нос. В отместку на него настучали, что он нарушил статус военного корреспондента, который, согласно Женевской конвенции, не должен был принимать прямого участия в военных действиях. Началось целое разбирательство, стрелял он из автомата или только взял его подержать, но в итоге Хемингуэю удалось дожить в прежнем статусе до конца войны в отеле «Ритц», который он самолично отбил у неприятеля.

Там-то и начался его роман с Мэри Уэлш, его четвертой и последней женой, которой он публично предложил стать его супругой на восьмой день знакомства. Этим он подвел черту под своим третьим браком с гораздо более знаменитой журналисткой, чье имя сейчас носит даже специальная международная премия.

Марта Гельхорн, обладавшая умом и фигурой Цирцеи, оказывалась всюду, где становилось жарко, если даже там было так холодно, как во время финско-советской войны. В Испании вместе с Папой, как Хемингуэя часто называли близкие ему женщины, они совершали поездки на фронт, — ее не пугали ни опасности, ни жизнь впроголодь, ни зима в горах, ни ночевки в кузове грузовика под солдатскими одеялами. В 1942 году она отправилась в джунгли Голландской Гвинеи, где шли бои с японцами. Перед высадкой в Нормандии она приехала в Англию на судне, везущем груз динамита, и нашла мужа на больничной койке с забинтованной бородатой головой после автомобильной аварии — ее хохот смертельно обидел Папу.