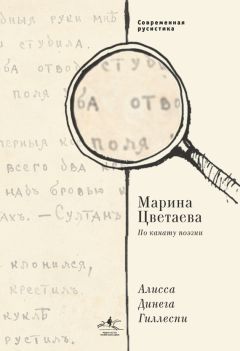

Рец.: Марина Цветаева

Ремесло: Книга стихов. Берлин: Геликон, 1923{57}

Цветаева — вся устремленность.

Я рук не ломаю!

Я только тяну их…[216]

С протянутыми вперед руками, готовая броситься вслед неотвязно зовущему, но неожиданно окаменевшая в движении; внешне застывшая, чтобы под спокойным покровом свершать вечный полет. Такой легче всего представить себе Цветаеву.

Люди с ее темпераментом, духовной силой и напряженностью совершают подвиги и преступления. Всходят на эшафот, сжигаются на кострах, фанатически верные, даже не идее, а только протесту, бунту, экс-тазу.

Душа не знающая меры,

Душа хлыста и изувера,

Тоскующая по бичу.

. . . . . . . . . .

Как смоляной высокий жгут

Дымящая под власяницей…

. . . . . . . . . .

— Саванароловой сестра

Душа, достойная костра!

Она жаждет реального подвига и жертвы:

Быть между спящими учениками

Тем, кто во сне не спит.

При первом чернью занесенном камне

Уже не плащ — а щит!

(О, этот стих не самовольно прерван!

Нож чересчур остер!)

И — вдохновенно улыбнувшись — первым

Взойти на твой костер.[217]

В этих сухих строках сгущен мистический экстаз, духовное сладострастье, вся святость огромного, мрачного католического собора, готовая вдруг запрокинуться.

Путь Цветаевой труден и страшен. Рядом с молитвенными «Стихами к Блоку» и освещенной чистым огнем «Разлукой» могла появиться резкая — «Царь-Девица». Но «Ремеслом» Цветаева показала, что нашла выход своему духовному взрыву. Она принадлежит к тем огромным поэтам, которым нет средних путей: или полное падение вниз головой, или победа. Цветаева победила себя и других.

Поэтесса прекрасно озаглавила свою книгу, хоть далеко не все вошедшее действительно имеет право носить название «Ремесла».[218] «Переулочки» и еще несколько произведений, судя по характеру всей книги, случайны. Но рядом с ними есть изумительные произведения, в которых скрылась под внешней гладкостью сила в глубине ворочающегося вулкана:

С такою силой в подбородок руку

Вцепив, что судорогой вьется рот,

С такою силою поняв разлуку,

Что, кажется, и смерть не разведет —

Так знаменосец покидает знамя,

Так на помосте матерям: Пора!

Так в ночь глядит — последними глазами —

Наложница последнего царя.

Как просто сделано: образное, неожиданное начало и несколько неотвязно ярких сравнений. Кратко, сжато, скреплено.

За всем удальством, грубоватыми мужскими замашками и силой в Цветаевой кроется бесконечно много женского, все устремление ее к жертве и подвигу — чисто женское.

Быть голубкой его орлиной!

Больше матери быть — Мариной!

Вестовым — часовым — гонцом.

. . . . . . . . . . . . . . .

Черным вихрем летя беззвучным,

Не подругою быть — сподручным!

Не единою быть — вторым!

Какой маленькой и бледной кажется женственность и нежность Ахматовой в сравнении с любовным порывом Цветаевой. А ту женщину, которая не смогла познать любви и жалости, она проклинает.

Проклята, проклята будь

Ты — Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной.[219]

Очень хороши и характерны стихи, обращенные к своей молодости. Муза «такая далекая» победила озорную и вольную молодость:

Шалая моя! Пошалевали

Досыта с тобой!..[220]

Зрелое, подлинное ремесло Цветаевой еще только началось, она богата бесконечными возможностями. От всей души, с искренной любовью и нежностью хочется сказать вместе с ней про ее музу:

А. Бахрах

Поэзия ритмов

(Рец.: Марина Цветаева. Ремесло: Книга стихов. Берлин: Геликон, 1923){58}

Сначала точно буйный, стремительный, разнузданный вихрь ритмических колебаний. Точно ветер, неожиданно ворвавшийся в комнату. Освежающий и волнующий своей неожиданностью. Стихийный и в своей стихийности беспорядочный; не знающий ни границ, ни пределов. Надо иметь время, чтобы привыкнуть, чтобы как-нибудь освоиться, чтобы иметь возможность разобраться в отдельных абстрактных звучаниях; в нестройной системе смочь найти свой особенный глубоко скрытый смысл, в форме — осязать идею, почувствовать нанизанную эмоциональную суть. В «Ремесле» пафос неосознанного сочетается с известной шероховатостью и недоделанностью всякого не-механического творения, творения подлинно и глубоко органического — пролившегося на страницы себя; «я» доходящего до исступленных вещаний Сивиллы, до выкриков, до боли, до истерики.

Читаешь книгу и удерживаешься, чтобы оставаться спокойным, чтобы не начинать двигаться, не обратиться в бешеную пляску, в буйную пляску необозримых степных раздолий.

А при этом «Ремесло» для немногих. «Большинство», читательская масса будет в затруднении. Для «большинства» может даже встать вопрос: стихи ли это? То, где главное, наисущественное кроется в знаках препинания, в тех или иных расстановках пауз; то, что может строиться на одних ударных слогах — стихи ли или надоевшие кунстштюки? Для примера:

Конь — хром,

Меч — ржав.

Кто — сей?

Вождь толп.

и т. д. (стр. 58).

Прочесть без точнейшего соблюдения авторской воли, и прахом распадется заманчивость всей постройки. Эгоизм автора сможет быть больше терпения читателя.

Но ясно одно — в «Ремесле» (какое это, кстати, «ремесло»?) Цветаева на перевале. То, что было до этого — «Разлука», «Версты», «Стихи к Блоку» — шло к этому. В «Ремесле» предел былых устремлений. Так дальше нет пути. Дальнейшее шествование этим путем — шествование к пропасти, в бездну; в сторону от поэзии к чистой музыке. Для поэзии, так дальше конец. Отсюда, т. е. от «Ремесла», должен начаться тихий, планирующий спуск, поворот — надо найти скрытую в многосложности тонкого поэтического дарования тропинку и начать спускаться от разряженной атмосферы вершин в более нормальную обстановку, где ровнее сможет стать дыхание. «Ремесло» — зенит. Отсель раскаленность должна охладиться. Буйность ритмов — утихать. Хаос обресть твердые формы. Перевал перейден. Да, это ясно и поэту, и для него самого:

Солнце Вечера — добрее

Солнца в полдень.

Изуверствует — не греет

Солнце в полдень.

Отрешеннее и кротче

Солнце — к ночи.

Умудренное, не хочет

Бить нам в очи…

(стр. 9).

Не должно уже «бить в очи», а лишь кротко ласкать, стремиться к благостной тихости.

Однако пока не поздно, пока перевал еще не позади, надо воспользоваться хотя бы оставшейся минутой. Надо прокричать, просвистеть, протрубить — сделаться всеслышной. Но что же сделать, если даже:

Все великолепье

Труб — лишь только лепет

Трав — перед Тобой…

(стр.13).

Тогда остается лишь ухватиться за мгновенье, когда этот «лепет трав» огромнее звука фанфар, когда птичье щебетанье скорей сможешь всколыхнуть нежели многосложность многоголосой симфонии. И на творчестве книги запечатлелось именно это мгновенье. Отсюда и рождается всклик, роднящийся с Саванароловым изуверством «достойной костра», души поэта, восклицающей:

На што мне облака и степи

И вся подсолнечная ширь.

Я раб, свои взлюбивший цепи,

Благословляющий Сибирь.

. . . . . . . . . . .

Свою застеночную шахту

За всю свободу не продам…

(стр. 16).

В этой шахте поэта, поэта, на время забывшего о родстве физическом или литературном и осознающего лишь единое, коренное родство с Россией-родиной — больше свободы, чем во всем космическом пространстве. Здесь ширь. Безграничный простор, порождающий пафос безмерности и внемерности. Тут захлебывание и запутывание в лабиринте, созданном отсутствием всяких преград и стен.

Такова Цветаева в одиночестве; но одинокой долго она оставаться не может. Элегизм интимности не по ней. Ей вечно надо куда-то стремиться. Душа ее вся нараспашку, и тянет ее неизменно:

Быть между спящими учениками

Тем, кто во сне — не спит.

При первом чернью занесенном камне

Уже не плащ — а щит.[222]

(стр. 7).

Не только согревать, но и защищать активно, действенно. И не привлекает ее красочный пурпур признанья; с радостью складывает Цветаева оружие и заменяет охотно символический пурпур — верблюжьим мехом послушничества. (Но отнюдь не келейного, монастырского, самоистязующего послушничества, а своего цветаевского осознания послушничества в мире буйном, праздничном, пьяном.)