Дом стоял пустым. Видимо, всю мебель сожгли вместо дров. Не осталось следов какой-нибудь еды. Нам стало ясно, что, оставшись без мужа, потеряв в голодное время единственного ребёнка, для нашей тёти, как и для нашей соседке Соломии, жизнь потеряла всякий смысл. Перед тем, как расстаться с жизнью, она заперла дверь и завесила все окна. Их дом стал одновременно их гробом.

Мы были потрясены зрелищем разлагающихся мёртвых тел и пронзительной тишиной. Мы стояли безмолвно и беспомощно. Даже повидав много смертей, нам стало страшно. Больше оставаться в доме не было сил, и мы выбежали наружу глотнуть свежего воздуха и собраться с духом.

После того, что мы сейчас узнали и увидели, в нас пропало всякое желание искать пропитание или ловить рыбу. Поэтому мы повернули обратно к дому.

Когда мы рассказали маме, что мы обнаружили в домике дяди Прокопа, она, как всегда, внешне осталась спокойной. Но долго ей не удалось сдерживать свои эмоции. Расспросив нас, она отвернулась и дала волю слезам.

Остаток дня мы провели, разделывая добытых ежей. Микола проворно опалил их, словно занимался этим всю жизнь. Поджаренные ежи с картошкой оказались необыкновенно вкусными.

Когда мы легли спать, я долго не мог уснуть. Я по-прежнему видел перед собой голову своей тёти, смотревшей с пола на меня своими остекленевшими глазами.

Рано утром, ещё до рассвета, мама разбудила нас, чтобы идти к домику на реке и похоронить своих родственников. Когда мы добрались до места, уже сверкало солнце. Для похорон у нас ничего не было, и не осталось сил копать могилу. Поэтому мы воспользовались заброшенной картофельной ямой. Обернув тела в домотканые покрывала, мы осторожно спустили их эту импровизированную могилу. Засыпав тела землёй, мама произнесла молитву и положила сверху деревянный крест, который я сделал из двух палочек.

Плакать мы больше не могли. Испытав столько страданий и пережив столько трагических потерь, мы словно оцепенели.

— Почему они должны были умереть? — вдруг спросил Микола, нарушая мёртвую тишину.

— Хотела бы я знать, — ответила мама.

По пути домой я думал о наших собственных похоронах и о том, кому придётся хоронить нас. Не осталось никого.

К началу мая наше село совершенно обезлюдело, ужас затаился в каждом доме и каждом дворе. Мы чувствовали так, словно весь мир покинул нас. Главная дорога, на которой раньше кипела жизнь села, теперь стояла совершенно пустой и стала зарастать сорняками и травой. Редко можно было увидеть одинокого прохожего или кошку с собакой. Многие хаты стояли обветшалыми и опустевшими, с распахнутыми окнами и дверями. Хозяева либо умерли, либо были сосланы в концентрационные лагеря, либо покинули село в поисках средств к существованию. Когда-то эти светлые аккуратные домики были окружены амбарами, конюшнями, хлевами, загонами для свиней и заборами. Теперь можно было увидеть лишь остатки этих строений. Все они оказались разобранными по частям и использованы вместо дров.

Даже деревьев не миновала такая же участь. Прекрасные ивы, всегда украшавшие украинские деревни и сёла, выглядели теперь изуродованными, с обломленными ветвями. Изголодавшиеся люди не имели сил срубить толстые ивовые стволы, и теперь они стояли вдоль дорог, словно увековечивая память страшной борьбе между лютой зимой и умирающими людьми. Фруктовые деревья тоже обломали на растопку. С лица земли исчезла половина знаменитых украинских садов. То, что от них осталось сейчас буйно цвело: вишнёвые, абрикосовые, яблоневые и сливовые деревья стояли окутанные белом и розовым цветом. Но цветение этой весной было не таким как раньше.

Вся земля перед домами и на задних дворах зияла безобразными ямами, следами «деятельности» хлебозаготовительной комиссии в поисках припрятанных запасов еды.

Село выглядело так, словно в нём обитали привидения. Как будто Чёрная Смерть пронеслась над нашим селением, заглушив людские голоса, звуки животных и птиц. Смертельная тишина покровом лежала на всём. Те несколько кошек и собак, чудесным образом пережившим ужасное время, выглядели теперь как экзотические животные.

К концу мая 1933 года голод пошёл на убыль. Массовые пытки прекратились. Овощи и фрукты стали доступны каждому, кто имел силы выйти на улицу. Кроме того, власти нуждались в рабочих руках. Поэтому им не оставалось ничего, как обеспечить трудоспособных членов колхоза необходимым продовольствием, чтобы они могли работать. И сельские жители, которые ещё могли стоять на ногах, лишённые всего, униженные, измождённые голодом, из последних сил побрели в колхоз, чтобы заработать кусок хлеба и одну или две порции пшёнки или гречневой каши. Те, кто уже не мог работать, оставались на милость родственников и друзей.

Мне повезло. Несмотря на нищету и полное истощение от голода, меня никогда не покидала мысль получить высшее образование. Благодаря стремлению учиться дальше, мне удалось навсегда уехать из села.

Обессиленный, живший в абсолютной нищете среди трупов односельчан, я, тем не менее, сделал почти невозможное, чтобы завершить моё среднее образование.

В то время в нашем селе была школа-девятилетка. Она состояла из четырёх классов начальной школы и средней школы, с пятого по девятый класс. Окончив девятилетку, можно было пойти учиться в институт.

В 1933 году я заканчивал последний класс и в июне должен был сдавать выпускные экзамены. Но многие мои одноклассники так никогда и не получили своих аттестатов. С наступлением голода резко упала посещаемость. Многие умерли. Некоторые школьники бросили школу и вынуждены были искать средства к существованию. Кому-то посчастливилось уехать с Украины, в основном — на территорию России, где голода не было. Многих крестьян раскулачивали и целыми семьями ссылали в Сибирь. Поэтому в начале марта наша школа закрылась, и несколько оставшихся учеников остались предоставлены сами себе. Но, несмотря на все трудности, я не оставил своей мечты об образовании. И моя настойчивость увенчалась успехом: меня приняли в школу в соседнем селе, и в июне я получил аттестат зрелости. Это стало поворотным пунктом в моей жизни. Я решил бежать. Не помню точной даты, но знаю, что тот день стал самым важным днём в моей судьбе.

Однажды ночью, с куском хлеба в заплечном мешке и пятью карбованцами в кармане, одетый в заплатанные брюки и не по размерам большую рубаху, босой, я тайком выбрался из села и направился в районный центр. Я слышал, что там открыли подготовительные курсы для тех, кто имел аттестат и хотел поступить в институт. Удача не покинула меня, и с помощью хороших людей я был зачислен на эти курсы. По окончании курсов я поступил в педагогический институт. Четыре года спустя, я получил диплом учителя средней школы. Когда началась Вторая Мировая война, я стал солдатом. Я попал в плен к немцам и оказался в СТАЛАГЕ № 3 в Германии.

После окончания войны, зная, что Советский Союз считает всех русских военнопленных предателями родины и поэтому дома их ждёт расстрел, я решил остаться в Западной Германии как перемещённое лицо. Позже мне удалось перебраться в Америку.

Мои мама и брат, которые страдали вместе со мной и делились последним кусочком хлеба, и кому я обязан своей жизнью, остались в селе. У них не было выбора, как продолжать работать в колхозе. Вторая Мировая война развела нас, и что стало с ними после, я не знаю.

Из предисловия к англоязычному изданию

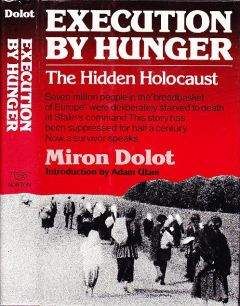

Miron Dolot (nom-de-plume), a Famine survivor who immigrated to the United States after World War II, began this book in 1953, and completed it in 1983. He describes the destruction of his village between the years 1929–1933, and states that he wrote only about what he saw and experienced personally. His Introduction provides a historical background from 1921. He notes the condition and population of farm and wild animals in the Famine areas. In 1928, there were 32 million horses in Ukraine, in 1934, that number decreased to 15.5 million. These horses died because their value as laboring animals lessened by the introduction of mechanical tractors. Since these animals no longer provided ‘good communist labor,’ they were not fed or cared for properly. Like those humans who were too old, young, or infirm to work, farm animals, likewise, were considered “useless eaters.” Horses were taken from their private owners for use at the collective farms, but this often was done before any plans or preparations for their care, feeding, or shelter had been made (91).

Pets were killed for skins and food (151–152). Nightingales and other wild birds were killed for the small amount of food their bodies provided. So many birds were killed that their sweet song was silenced for years, until stocks naturally re-populated from outside the Famine-effected areas (173).

At the beginning of 1931, 1/3rd of the human population of his village already had been exiled or killed. He describes interrogations; propaganda campaigns to solve problems of agriculture; forced separation of families by G.P.U.; the selling of goods in exchange for food. Travel restrictions sealed people in areas of the country from which all foodstuffs had been removed. He describes hungry people tormented by thoughts of food (141–143). Significantly, he notes that the 1932 harvest was confiscated, and then left to rot at railway stations (161).

Dolot cites the November 6, 1932, Council of People’s Commissars and Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union Resolution prohibiting trade, removal of merchandise, forbidding “trade of foodstuffs.” “We were imprisoned in our village without food, and sentenced to die the slow, agonizing death of starvation” (176).

The often futile begging, examples of mercy even during these worst of times, and cannibalism that resulted from the insanity of starvation are noted. The situation of children was particularly uncertain. A child, whose parents had already died, cried for help, “My mommy won’t wake up!” (207).