* * *

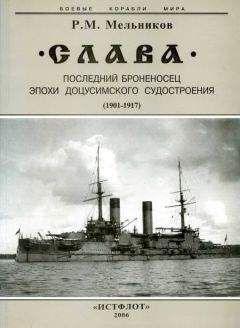

—Что это? Как это?.. — ошеломлённо произнес Камимура, упёршись взглядом в гейзер, взметнувшийся перед носом "Идзумы”. Его размеры не оставляли никаких иллюзий насчет главного калибра русского корабля. Такой всплеск могут оставлять только 12 дюймов…

—Это не “Пересвет”, - с каменным лицом произнес стоящий рядом с адмиралом капитан Кацура, — это…

Грохот взрыва и треск падающей мачты заглушили слова офицера. По броне боевой рубки будто кто-то ударил гигантским молотом и через смотровые прорези командный пост заволокло дымом занимающегося пожара. “Слава Аматерасу! Попадание пока только шестидюймовыми, — холодно и как-то отстраненно резюмировал мозг адмирала, — быстро пристрелялись! Хотя, чему тут удивляться? По докладам разведки почти все коммендоры русских служат сверхсрочно, а в боевых походах к наводке орудий допускаются только имеющие специальный знак отличия “За меткую стрельбу”…”

— Передать адмиралу Того — наткнулись на русские броненосцы, ведём бой, просим помощи! — скомандовал он, перекрикивая подчиненных.

— Эфир забит помехами! Передача невозможна!

— Семафор на “Тацуту” — выйти за пределы действия русского беспроволочного телеграфа, продублировать просьбу о помощи!

— Господин адмирал! Русские увеличили ход до 18 узлов и перестраиваются пеленгом!

—Разворот “Все вдруг!” Выходим из боя! — успел крикнуть Камимура вахтенному офицеру, прежде чем крейсер вздрогнул всем корпусом, будто наткнулся на невидимую стену…

* * *

— Вы были правы, Николай Эдуардович, — усмехнулся Небогатов, — после второго же залпа Камимура нам корму показать попытался. А ведь поздно уже?

Двенадцатидюймовки громыхнули в четвертый раз, и «Идзумо», ставший после поворота «Все вдруг» из головного замыкающим, снова дернулся. — Пробили пояс ему, Николай Иванович, и вроде как в котельное влепили, — согласился Щенснович. — Парит и отстает.

— На Телефункене! — распорядился адмирал, — прикажите «Громобою» ускориться и следовать впереди уступом вправо. Огонь вести по второму, а нам сейчас надо флагмана добить. Эка он неосторожно-то… — казалось, адмирал сокрушается по поводу ошибки противника.

— Бронепалубный — «Тацута», — доложил начальник сигнальной вахты, — набирает ход. Видимо, рассчитывает выйти из-под помех и вызвать помощь!

— Надо было все-таки уговорить Степана Осипыча нам «Богатыря» с «Витязем» отдать, — вздохнул Щенснович. — Сейчас бы их как раз в погоню отрядили.

— Согласен, Николай Эдуардович, — кивнул командир «Ретвизана». Он сказал что-то еще, но собеседник его не расслышал: сразу несколько снарядов, как минимум один из которых был восьмидюймовым, разорвались на броне русского корабля.

— Шестидюймовку нам сбили, — доложил старший офицер. — Хорошо хоть, фугасом: ствол, конечно, к чертям, и пятеро легко раненых.

— «Громобой» попал! — радостно вскричал один из сигнальщиков, — под корму «Асаме»! Японец сбавляет ход! Пятнадцать узлов у него, отстает от головного!

— Передайте Дабичу перенести огонь на «Адзуму», — распорядился Небогатов. — Даже если «Тацута» сбежит, то эти уже не должны. Эх, почему у нас не шесть стволов на борт… Две башни наподобие береговых владивостокских, да стволы калибров в пятьдесят…

— Только после войны, — вздохнул Щенснович, когда прогремел очередной залп обуховских орудий. — И снова попадание! Двадцать пять процентов по окончании пристрелки, совсем, скажу я Вам, недурно!

— Ну с такой-то дистанции — невелико умение, — отмахнулся Небогатов, — хотя, конечно, отлично…

— Японцы вправо ворочают, вашвскбродь! — крикнул один из сигнальщиков. — Все вдруг!

— Поняли, что не уйти им уже… А флагмана бросить — позор для самурая… Подавайте сигнал — пять румбов вправо, последовательно. Спрячем за собой «Громобоя», чтобы ход ему не сбили… Пока они все втроем на нас идут — отходим, держимся вне досягаемости среднего калибра, а если они задумают разделяться, чтобы господину Камимуре дать уйти, вот тогда на них пойдем. Тут уж без вариантов. А пока вы, Николай Эдуардович, кормовой башней поработайте…

— Поработаем, а как же. А ведь «Идзумо» уже вполне заметно кренится…

— Да, не жилец. Удачно… Пожалуй, что и хватит ему на пока. Давайте-ка вместо этого мы тоже в очередь с Дабичем по «Адзуме» пристреляемся, раз уж прицел все равно сбился. “Идзуму” и “Асаму” мы уже прилично общипали… А эта нетронута еще, — Небогатов поводил стереотрубой, — у Владивостока ей, похоже, досталось немного. Вон следы пожаров виднеются и повреждены два шестидюймовых каземата…

— Перейти на коммоны, — приказал Шенснович артиллерийскому офицеру. — Броня у «Адзумы» худшая из всех троих. Оно и получше будет, если туда сам господин Того пожалует со всем, что у него уцелело, а его коммонами не шибко-то возьмешь…

* * *

Того не успел. Когда «Громобой» и порядком подкопчённый «Ретвизан» закончили сбор уцелевших японцев с воды (увы, адмирала Камимуры среди спасшихся не оказалось), сигнальщик заметил дымы, пятнающие багровую полосу заката. Ночь приближалась значительно быстрее японских броненосцев и все три броненосных крейсера так и остались неотмщенными, а Владивостокская эскадра получила необходимое ей усиление, хотя и не такое большое, как надеялся Йессен. Вытащенный из прохладной весенней воды, чудом выживший командир крейсера “Асама” капитан 1-го ранга Накао Юи, сидя в адмиральском салоне “Ретвизана”, отсутствующим взглядом смотрел в иллюминатор на волны Сангарского пролива, а в голове его назойливо крутилась хокку:

Вымпелы вьются

В ряд орудия к бою

Последний парад наступает!

Глава 8. 15 апреля 1902 года. Токио.

Императора Муцухито можно смело назвать японским Петром Первым. При нём не только изменилась политическая система, появилась новая промышленность, армия и флот, но и европеизировался весь народный быт. А он был настолько далек от европейского, что японец, извините за такие подробности, принимал ночной горшок… Нет, ни за что не догадаетесь! За то, что надо класть под голову во время сна. Вроде подушки. Всё изменилось меньше чем за 10 лет. Япония впитала в себя всё европейское, умудрившись не потерять свою самобытность. Конечно же, для таких кардинальных перемен в частной жизни необходим авторитетный пример. И Муцухито охотно подавал его, нарушив вековое правило “никто не должен видеть лицо императора”. Он стал первым монархом, кого можно было лицезреть всем смертным. Личная жизнь императорского дома стала предметом самого пристального внимания. Частный взгляд проник в святая святых — дворец императора в Токио с удивительно аскетичным убранством и непритязательным бытом монаршьей семьи. Император не стеснялся появляться на людях в европейской одежде и с соответствующей причёской, участвовать в светских мероприятиях, хотя, как говорили при дворе, императрица не жаловала европейские наряды. Но Муцухито был настойчив и его привычки стали для людей своего рода поведенческой моделью.

Одежда, танцы, календарь — это цветочки. Настоящий переворот произошёл с землёй — у всех князей были изъяты их владения, отменены сословия, включая самурайское, имевшее монополию на вооружённое насилие. Дальше — больше. Самое воинственное сословие страны, будучи и «самым образованным», при новой власти пошло на госслужбу, составив 40 % от числа всех учителей. Конечно, самурай терял привилегии, почётное право зарубить простолюдина, но одновременно становился хозяином своей судьбы, избавляясь от сурового повседневного подчинения вышестоящему начальству. В то время в Японии феодальная иерархия была намного жёстче и бесчеловечнее, чем в Европе, поэтому многие сочли такой обмен выгодным. Несмотря на отдельные восстания и акты индивидуального террора, «государство Мэйдзи сумело внедрить этих непокорных воинов в новую жизнь».