Она всматривалась в меня, скрытую под плащом. И взгляд у нее был голодный.

— Ленты, пригожая девица, — прокаркала я. — Красивые ленты для ваших волос…

Улыбнувшись, она поманила меня к себе. Рывок — это шрам на моей руке потянул меня к ней. Я сделала то, что намеревалась, но много охотнее, чем хотела: я уронила корзинку и завопила, как трусливая старая торговка, которой прикидывалась, и побежала прочь.

Мой серый плащ был цвета леса, и ноги несли меня быстро, она не догнала меня.

Я же вернулась во дворец.

Дальнейшего я не видела. Но давайте представим себе, как разочарованная и голодная девушка возвращается в свою нору и находит на земле брошенную корзинку.

Что она сделала?

Мне хочется думать, что сперва она поиграла с лентами, вплела их в волосы цвета воронова крыла, обернула вокруг бледной шейки или тоненькой талии.

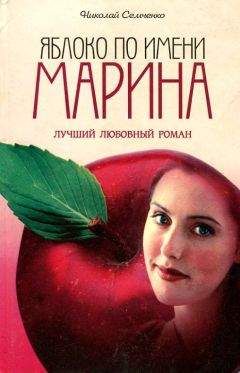

А потом из любопытства отодвинула тряпицу посмотреть, что еще есть в корзинке, и увидела красные-красные яблоки.

Разумеется, они благоухали свежими яблоками, но еще от них пахло кровью. А она была голодна. Представляю себе, как она берет яблоко, прижимает его к щеке, кожей ощущая его холодную гладкость.

И она открыла рот и глубоко вонзила в него зубы…

К тому времени, когда я достигла моего покоя, сердце, подвешенное на нити с потолочной балки — рядом с яблоками, окороками и вялеными сосисками, — перестало биться. Оно просто тихонько висело, недвижимое и безжизненное, и я снова почувствовала себя в безопасности.

Зимние снега легли высокими и глубокими и стаяли поздно. К наступлению весны мы все были голодны.

В тот год Весенняя ярмарка несколько ожила. Лесной люд был немногочислен, но пришел, а еще прибыли путники из земель за лесом.

Я видела, как волосатые человечки из пещеры в утесе торговались за куски стекла, обломки кристаллов и кварца. За стекло они заплатили серебряными монетами — добычей, принесенной с ночной охоты моей падчерицей, в этом у меня не было сомнений. Когда прошел слух, что именно они покупают, горожане побежали по домам и вернулись со своими амулетами из кристаллов, а несколько человек принесли даже оконные стекла.

Я было подумала, не приказать ли убить волосатых человечков, но не сделала этого. Пока с балки в моем покое сердце свисало недвижимое и холодное, мне ничто не грозило и лесному люду тоже, а значит — и жителям города.

Наступило мое двадцать пятое лето, моя падчерица съела отравленные плоды две зимы назад, когда в мой дворец пришел принц. Он был высоким, очень высоким, с холодными зелеными глазами и смуглой кожей тех, кто живет за горами. Он приехал со свитой, достаточно большой, чтобы его защитить, достаточно маленькой, чтобы другой правитель — я, например, — не счел ее возможной себе угрозой.

Я была практична: я подумала про союз между нашими землями, подумала про королевство, тянущееся от леса до самого моря на юге, подумала про моего златовласого возлюбленного, который уже восемь лет покоился в земле, и ночью пошла в покой принца. Я не невинная девица, хотя мой покойный супруг, который когда-то был моим королем, поистине был первым моим возлюбленным, что бы потом ни говорили.

Поначалу принц как будто возбудился. Он попросил меня снять рубашку и встать перед распахнутым окном подальше от очага, пока кожа у меня не стала холодной как камень. Потом он попросил меня лечь навзничь, сложить на груди руки и широко открыть глаза — но смотреть только в потолок. Он велел мне не двигаться и почти не дышать. Он молил меня не говорить ничего. Он раздвинул мне ноги.

И тогда он вошел в меня.

Когда же он начал двигаться во мне, я почувствовала, как поднимаются мои бедра, почувствовала, как сама двигаюсь ему под стать, вздох за вздохом, толчок за толчком. Я застонала — просто не могла сдержаться.

Его ствол выскользнул из меня. Протянув руку, я коснулась его — крохотной, скользкой козявки.

— Прошу, — шепотом взмолился он, — ты не должна ни двигаться, ни говорить. Просто лежи на камнях, такая холодная, такая прекрасная.

Я постаралась, но он утратил силу, которая придавала ему мужества, и довольно скоро я ушла из покоя принца, а в ушах у меня еще звучали его проклятия и слезы.

На следующий день рано утром он — уехал, забрав всех своих людей, — они поскакали в лес.

Представляю себе его чресла, пока он ехал, неудовлетворенность, камнем залегшую в основании его ствола. Воображаю себе его плотно сжатые губы. Потом представляю себе, как небольшой отряд едет по лесу и выезжает наконец к стеклянной гробнице моей падчерицы. Такая бледная. Такая холодная. Обнаженная под стеклом. Почти ребенок. Недвижима, мертва.

В моем воображении я почти чувствую, как внезапно отвердевает его ствол, вижу, как им овладевает похоть, слышу молитвы, которые он бормочет вполголоса, благодаря небеса за свою удачу. Я представляю себе, как он торгуется с волосатыми человечками, предлагает им золото и пряности в обмен на прекрасный труп под стеклянным саркофагом.

С готовностью ли они взяли золото? Или поглядели на его конную свиту, на острые мечи и копья и поняли, что иного выхода у них нет?

Не знаю. Меня там не было. В зеркало я не смотрела. Могу только воображать…

Руки, снимающие куски стекла и кварца с ее хладного тела. Руки, нежно гладящие ее хладную щеку, сдвигающие ее хладную руку, ликующие, что труп еще свеж и податлив.

Взял ли он ее прямо там, у всех на виду? Или велел перенести в укромное место прежде, чем войти в нее?

Мне неведомо.

Вытряхнул ли он яблоко у нее из глотки? Или, пока он вонзался в ее хладное тело, ее глаза медленно открылись? Раздвинулись ли ее губы, эти красные хладные губы, обнажились ли острые желтые зубы у смуглой шеи, когда кровь, которая есть жизнь, потекла ей в горло, смывая кусок яблока, смывая мой яд?

Мне остается только гадать. Наверняка я не знаю.

Вот что я знаю. — Ночью я проснулась от того, что ее сердце запульсировало и забилось опять. Сверху мне на лицо закапала соленая кровь. Я села. Рука у меня горела и гудела, будто по основанию большого пальца я ударила камнем.

В мою дверь барабанили. Я испугалась, но ведь я королева и не выкажу страха. Я распахнула дверь.

Первыми в мой покой вошли его воины и окружили меня, наставив на меня свои острые мечи и длинные копья.

Потом вошел он. И он плюнул мне в лицо.

Наконец в мой покой вошла она, как сделала это, когда я только стала королевой, а она была шестилетним ребенком. Она не изменилась. Ни в чем не изменилась.

Она дернула за нить, на которой было подвешено ее сердце. Она сорвала одну за другой ягоды рябины, сорвала головку чеснока, за столько лет совсем уже высохшую, потом взяла свое собственное, свое бьющееся сердце — маленькое, не больше чем у молочного козленка или медвежонка, а оно полнилось кровью, выплескивавшейся ей на руку.