Ознакомительная версия.

Я смотрел карты города и знал, где найду дом и очаг моих родичей. Было сказано, что я буду узнан и привечен, ибо в народе предание живет долго. Итак, я поспешил через Бэк-стрит и Сёркн-кёрт и, перейдя по свежему снегу единственную в городе целиком вымощенную брусчаткой улицу, вышел туда, где позади городских торговых рядов начинался Грин-лэйн. Старинные карты все еще оставались в силе, и я не испытывал никаких затруднений; хотя в Аркхэме мне, должно быть, солгали, сказав, что туда подходит трамвай, поскольку я не видел проводов над головой. Рельсы бы все равно скрыло снегом. Я порадовался, что надумал идти пешком, так красиво белела деревня с холма; а теперь мне не терпелось постучаться у нашего родного порога, седьмой дом налево по Грин-лэйн, старинная островерхая крыша и выступающий над улицей второй этаж, вся постройка до 1650 года.

Когда я подошел к дому, он был освещен изнутри, и по ромбовым клеткам оконниц я понял, что он почти не изменился — такой же, как был исстари. Верхняя часть нависала над узкой, с проросшей травой улицей, едва не касаясь нависающей части дома напротив, так что я оказался почти в туннеле, и совсем не нападало снега на низкий каменный порог. Тротуара не было, но двери многих домов располагались так высоко, что к ним вели двойные пролеты лестниц с чугунными перилами. Это был странный пейзаж, и поскольку я вовсе не знал Новой Англии, то никогда не видал ничего подобного. Хотя вид мне и нравился, я бы наслаждался им больше, будь на снегу отпечатки ног, и люди на улицах, и одно или два окна, не задернутых шторами.

Когда я постучал дверным чугунным молотком, мне сделалось почти страшно. Некоторый страх, возможно, копился во мне на почве странности моего наследия, и суровости холодного вечера, и необычности тишины в этом древнем городе с удивительными обычаями. И когда на мой стук ответили, мне сделалось совсем страшно, поскольку я не слышал шагов до того, как дверь, скрипя, отворилась. Но в страхе я пребывал недолго: покойное лицо стоявшего в дверях старика в шлафроке и шлепанцах меня успокоило; показав знаками, что нем, он начертал затейливое и древнее приветствие стилом по навощенной дощечке.

Он поманил меня за собой в низкую, освещенную свечами комнату с массивными стропилами и темной, чопорной, скудной мебелью семнадцатого столетия. Прошлое представало здесь вживе, поскольку ни одна из его примет не отсутствовала. Был объемистый камин и прялка, за которой ко мне спиной сидела согбенная старуха в просторной шали и глубоком чепце и, невзирая на праздничную пору, молчаливо пряла. Дом был как будто проникнут неопределенной сыростью, и я подивился, что в камине не пылает огня. Скамья-ларь с высокой спинкой стояла против ряда задернутых шторами окон по левую сторону и, казалось, не пустовала, но наверное я не знал. Что-то не понравилось мне в том, что я увидел, и я снова ощутил былой страх. Страх этот возрастал от того, чем прежде умалялся, ибо, чем больше я вглядывался в покойное лицо старика, тем больше сама эта покойность ужасала меня. Глаза все так и смотрели в одну точку, и кожа слишком уж отзывалась воском. Наконец я уж не сомневался, что это и не лицо вовсе, а дьявольски хитроизготовленная личина. Но дряблые руки в странных перчатках писали радушные слова по навощенной дощечке, говорившие, что мне предстоит подождать, пока меня не поведут на празднество.

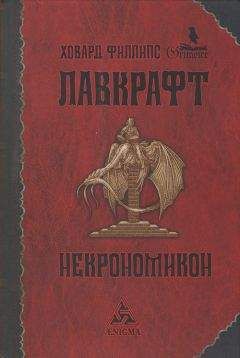

Указав мне на стул и стол с грудой книг, старик удалился из комнаты; и когда я засел за чтение, то обнаружил, что книги тронуты пылью и тленом веков и что в их числе фантастические «Чудеса науки» старого Морристера, ужасные «Sadnscismus Triumphatus» Джозефа Глэнвила, отпечатанные в 1681 году, убийственная «Daemolatria» Ремигиуса, набранная в Лионе в 1595 году, и, что хуже всего, непоминаемый «Некрономикон» безумного араба Абдуль Альхазреда в запрещенном латинском переводе Олауса Вормиуса — книга, которую я никогда не видел, но чудовищные слухи о которой знал.

Никто не заговаривал со мной, но я слышал поскрипывание уличных вывесок на ветру и жужжание прялки, колесо которой молчаливая старуха в чепце все вращала и вращала. И сама комната, и люди, и книги отдавали чем-то очень болезненным и вызывали во мне дурные предчувствия, но старое предание праотцов призывало меня на странные пиршества, и я настроился ожидать необычных вещей.

Итак, я попытался читать и вскоре, трепеща, весь ушел в то, что обнаружил в окаянном «Некрономиконе», некую мысль и некое сказание, слишком тошнотворные, чтобы их принимал здравый смысл и рассудок; однако окончательно мне сделалось не по себе, когда почудилось, будто одно из окон против скамьи с высокой спинкой, словно украдкой, закрылось. Закрылось оно как бы вслед некоторому жужжанию, которое не было жужжанием старухиной прялки. Однако то ли это было, то ли нет, ведь старуха вертела прялку изо всех сил, и раздавался бой древних часов.

Вскоре я потерял ощущение, что в комнате присутствуют люди; и читал напряженно и с содроганием, когда старик вернулся обутый в сапоги и одетый в свободное старинное платье и уселся на той самой скамье, где я не мог его видеть. Это было поистине нервное ожидание, и святотатственная книга у меня в руках делала его вдвойне таковым.

Когда же пробило одиннадцать, старик поднялся, бесшумно проскользнул в угол к громоздкому резному комоду и достал два плаща с капюшонами; один из которых накинул сам, другим окутал старуху, оборвавшую свое равномерное прядение. Потом они оба двинулись ко входной двери; старуха, вихляя всем телом, едва ползла; старик же, после того как забрал ту самую книгу, которую я читал, поманил меня за собой, низко надвинул капюшон на свою неподвижную личину.

Мы вышли на улицу в безлунные и кривые хитросплетения этого неимоверно древнего города; вышли, когда огни в задернутых шторами окнах начали гаснуть один за другим, и Сириус, называемый также Собачьей звездой, ощерился на сонм укутанных в плащи с капюшонами фигур, молчаливо хлынувших из каждой двери и собиравшихся в чудовищные шествия по той и по этой улице, мимо поскрипывающих вывесок и допотопных фронтонов, крытых соломой крыш и окон с ромбовыми клетками оконниц; процессии извивались почти отвесными улочками, где ветхие дома наседали друг на друга и оседали друг с другом заодно; процессии ползли открытыми церковными дворами и погостами, и ныряющие фонари светили там жуткими кривыми созвездиями.

Среди этих затаивших молчание сонмищ я следовал за своими безгласными провожатыми — задеваемый локтями, которые казались противоестественно мягкими, теснимый грудями и животами, которые казались ненормально податливыми, но так и не увидев ни одного лица и не услышав ни одного слова. Все выше и выше вползали наводящие нездешнюю жуть вереницы, и я понял, что потоки сходятся вместе, стекаясь к чему-то вроде сердцевины кривых улочек на вершине крутого холма в центре города, где громоздилась огромная белая церковь. Я видел ее с перевала дороги, когда смотрел на Кингспорт в только что спустившихся сумерках, и она заставила меня вздрогнуть, потому что Альдебаран в течение мига, казалось, сидел на ее призрачном шпиле, не двигаясь ни туда, ни сюда.

Ознакомительная версия.