— А мне… нельзя остаться с тобой? — все же спросил он.

— Нет, — слегка отстранилась от него Нур-Салтан. — Абдул-Летиф еще мал, и я нужна ему. Теперь нам придется искать новое пристанище. А ты уже большой и скоро станешь настоящим мужчиной и воином. Хотя ты уже мужчина. И тебе пора жить… А у нас еще неизвестно, как сложится… — Она вздохнула и уже без строгости во взоре посмотрела на Мохаммеда-Эмина: — Я писала великому князю московскому о тебе. Он готов принять тебя, как брата и как сына. Я ему верю. Тебе будет лучше и безопаснее с ним, чем со мной. Он поможет тебе стать великим ханом…

Его отвезли в Москву. А мать с Абдул-Летифом уехали в Крым к ее брату Тевекелю, который служил крымскому хану Менгли Гирею.

Дальше все было так, как предрекала мать. Великий князь принял Мохаммеда-Эмина с почетом, именовал царевичем и названым сыном и дал в кормление крепкий городок Каширу. Нур-Салтан в переписке с Иваном Васильевичем, которая завязалась еще в бытность ее казанской ханбике, спрашивала великого князя о Мохаммеде-Эмине, и тот отвечал ей, уже в Крым, что-де все ладно и беспокоиться ей не о чем.

Через пять лет Иван Васильевич, обещавший Нур-Салтан помочь в возведении Мохаммеда-Эмина на казанский престол, постарался и сдержал данное слово. Ильхам был низложен, и Мохаммед-Эмина подняли в казанские ханы. Было ему в ту пору 15 лет, пять из которых он прожил при дворе великого князя московского. Он говорил по-русски не хуже любого московита, заимел некоторые привычки, свойственные только урусам, и казанцы это почувствовали. Кроме того, приставленный к нему дядькой князь Данила Холмский ощущал себя в Казани как в своей вотчине, а разве такое могло понравиться Барынам и Аргынам, ведшим свои рода от эмиров-карачи, поднимавших в ханы еще первого булгарского хана Алмуша? Так что поханствовать Мохаммеду-Эмину удалось всего несколько месяцев. А потом составился заговор, и его прогнали, вернув на престол Ильхама.

И вот, через три года Мохаммед-Эмин при поддержке стотысячного войска названого отца вновь у стен Казани. И ворота города открыты: входи и властвуй, хан Мохаммед-Эмин.

Подъезжая к Булак-речке, за коей высились мощные стены города, навстречу им попалась старая колымага, которую Мохаммед-Эмин видел три года назад пылящейся в каретном сарае при дворце. Проезжая мимо нее, он почувствовал, что на него смотрят, и смотрят недобро. Мохаммед-Эмин повернул голову и встретился взглядом с молодой женщиной. Гнев, ненависть и одновременно неизбывная тоска читались в ее взоре. Лишь мгновение они смотрели друг на друга, но его хватило, чтобы в груди молодого хана полыхнуло, будто молнией. Он остановил коня и, провожая взглядом колымагу, спросил по-русски:

— Кто это?

Данила Холмский остро глянул на Мохаммеда-Эмина, оглянулся на удаляющуюся колымагу и ответил, ухмыляясь в вислые усы:

— Так это сродственница твоя Таира, жена Ильхамова.

— Таира… И куда ее? — спросил Мохаммед-Эмин, пытаясь унять вдруг сильно забившееся сердце.

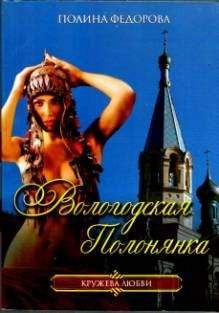

— Известно куда, на Москву. А там видно будет, как ее определят: на Белоозеро али Вологду. Боле вроде и некуда.

Издавна было на Руси два места, куда свозили разбойников, убивцев и иных государевых преступников, миновавших плаху или кол — Белоозеро да Вологда. Белоозеро, конечно, покруче: и даль несусветная, и малолюдно, и холодно. Окромя иноков монашествующих да старцев-схимников на много верст округ лишь ветер, камень да мхи, и никоей души человеческой, одно зверье дикое. Туда, на самый край света, в далекую пустынь велением великого князя московского свезли Фатиму, Ильхамову мать, обеих сестер его да братьев Мелик-Тагира и Худай-Кула.

Мелик-Тагир принялся было вольничать: отказывался кушать русскую еду, задирал монахов, дрался с приставами и вообще, как докладывали Ивану Васильевичу, дюже буйствовал. Так что в одну из темных осенних ночей и удавили Мелик-Тагира ременною удавкою, дабы далее вел себя смирно, ибо покойники к буйству склонности особой не имают.

Зимою следующего года, в одночасье отошла ко Всевышнему ханым Фатима, и Худай-Кул с сестрами остались одни. А что делать, урусский полон — не медовый шербет или сладкая хурма.

Царственную же чету государь и великий князь московский Иван Васильевич определил в Вологду, где не иноческая обитель и более ничего, а все же городок, хотя тоска в нем дюже смертная. И не то чтобы Таиру и Ильхама на цепи посадили да по ямам глубоким и сырым схоронили, как русских полоняников в царстве Казанском, — нет, жили они во дворе особом при яствах и питие справном, однако скис как-то скоро Ильхам. Молчал целые дни, кушал мало, а вскорости перестал и вовсе. И все чаще и чаще требовал от Таиры привычных ласк. Бывало, на дню по нескольку раз он ее к себе призывал и ночью тоже. А после этого сразу же забывался в долгом сне.

Однажды, уже по прошествии первого года заточения, когда жара стояла такая, что дворовый пес Буянко по вся дни валялся пластом в тени, вывалив наземь язык, а петухи по утрам заместо своих обычных бравых рулад лишь коротко хрипели, словно старались побыстрее исполнить сию обязанность, ставшую вдруг крепко в тягость, Ильхам послал за женой. Таира пришла. Хан лежал на постели и как-то странно смотрел на нее. Был он тих и задумчив. Таира села в ногах, подняла ему рубаху и привычными жестами стала ласкать мужнино естество.

На сей раз плоть Ильхама так и не достигла обычной крепости. Да и провела по ней рукой Таира всего-то с десяток-другой раз. Тоненько застонав, Ильхам излился на подставленную женой ладошку единственной капелькой, желтоватой и мутной. И вдруг всхлипнул.

Услышав столь неожиданный звук, она с удивлением взглянула на мужа. У Ильхама по худым впалым щекам текли, застревая в редкой щетине, крупные слезы. Что-то большое и светлое шевельнулось у нее внутри. Незнакомая с подобным чувством, что было глубже жалости и сильнее нежности, она прилегла рядом с Ильхамом и обхватила его руками. Плечи его мелко затряслись в беззвучном рыдании, и она, повинуясь какому-то древнему инстинкту, прижала голову мужа, показавшегося ей вдруг маленьким и беззащитным, к своей груди, словно закрывая от всех бед и иных земных напастей. Через рубашку чувствовала она его мокрое от слез лицо.

Спустя малое время он затих, но она еще долго обнимала Ильхама, словно малое дитя. Потом отпустила его и откинулась на подушки. В голове было пусто, как в больших покоях, где со стен и пола сняли и вынесли ковры и убрали всю иную обстановку.

Какое-то время она лежала, бездумно уставившись в потолок, а потом вдруг почувствовала неладное. Что это, она поначалу никак не могла понять, но потом тревога нашла причину: она не слышала дыхания Ильхама. Таира повернула голову в его сторону и увидела затылок мужа, бритый и беззащитный, это впечатление усиливала тонкая шея с мальчишеской впадиной посередине. Она приподнялась на локтях и заглянула в лицо Ильхама. Тот лежал, не мигая глядя в окно, и в его зрачках отражался тонкий луч проклятого вологодского солнца. Лицо Ильхама было спокойным и даже благостным, будто он скинул наконец тяжелую ношу и освободился от чего-то, крепко тяготившего его.