В советских тюрьмах нет казенной одежды, а уголовник даже в тюрьме, любит быть хорошо, — "гамазно" одетым. И на ряду с полуголыми часто видишь какие то необыкновенные галифэ и френчи. Значить "фарт подвалил", счастье пришло — выиграл. Все это удерживается не долго и постоянно переходит из рук в руки.

Мы сжились, и я поневоле втянулся в их жизнь. Я начал "ходить по музыке" т. е. понимать их язык. Сперва они с большой неохотой объясняли мне отдельные слова, но потом, поверив мне, поняв, что я не "лягавый", и не "стукач" ("Лягавый" — доносчик. "Лягнуть" — донести. "Стукач" — болтун. "Стучать" — болтать.), давали мне объяснения. Может быть пригодится, думал я, и действительно, впоследствии язык этот мне помог.

Но и тут же в тюрьме со мной произошел забавный случай, когда, благодаря моему знанию языка, целая камера "шпаны" долго принимала меня за "блатного" самого высокого полета.

Я находился в то время уже в общей камере. Мы стояли как то компанией во дворе и разговаривали. В это время я почувствовал в своем заднем карман штанов чью то руку. Я ударил по ней и на чисто воровском жаргоне сказал что то вроде:

"Брось… Ширма и шкары мои. Их нету"… ("Брось… Карманы и штаны мои… Денег нет"…)

И потом повернувшись прибавил: "Хряй на псул… Ты что меня за фраера кнацаешь!?" ("Иди… Ты что меня за чужого принимаешь?!.")

В ответ на это я увидел большие глаза и затем удивленный, нерешительный голос:

"Э, брат… Видно и ты горе видал".

{77} Была весна. Обыкновенно в эту пору особенно трудно сидеть в тюрьме. Но тут я этого не замечал. Как то захватывала жизнь, никто из окружающих не говорил о ее тягости. Не было нытья и люди жили.

Помню вечера… В маленькое окошечко под потолком лился свет заходящего солнца… Под окнами, на вышке, ходил часовой… Все усаживались на кроватях и начиналось пенье.

Есть песни национальные крестьянские, фабричные солдатские и все они хороши только тогда, когда они исполняются теми, кому они принадлежат, кто с ними сросся, на них воспитан, а главное кто в них выливает свою душу. Так же и тюремные песни хороши и очень хороши, когда он исполняются людьми, которым они принадлежат.

"Скиньте оковы, дайте мне волю,

"Я научу вас свободу любить"…

И в этих словах чувствуется, что действительно, у этого босяка, уголовника, вора есть чему поучиться. Он понимает, знает и чувствует цену свободы.

Удивительно сплоченно, спаянно и дисциплинированно жила "шпана" и "блатные" по своим неписаным законам. Слово — все. Дал его — исполняй. Не исполнишь — изобьют. Пришьют (Убьют.).

Расправа была жестокая. Моим компаньонам нужно было кого то наказать. Выход в общие камеры невозможен. Но раз в месяц водят в баню. И вот в промежуток 2-х -3-х минут, когда они проходили через тюремный двор, двое или трое из тех, кто должен был быть наказан, совершенно избитые попали в лазарет.

Несмотря на то, что мы довольно долгое время жили вместе и жили хорошо, все таки они меня никогда не считали своим — "себецким масом". Только людей, связанных между собой преступлением и даже преступным стажем, они считают "блатными", то есть вполне своими.

Я никогда не подлаживался под них и, поэтому, они ко мне относились с уважением.

{78} Мои просьбы исполнялись. — Если у кого-нибудь пропадали вещи, я обращался к "Федьке Глоту", и через четверть часа он вручал мне украденную вещь.

Интересны были рассказы их о "делах". И один из них имел маленькое отношение к моей жизни.

Оказалось, что в то время, когда я был конюхом ветеринарного лазарета, "Федька Глот" был на других принудительных работах на той же станции Плясецкой.

У нас в лазарете и в кладовой два, или три раза пропадали продукты, причем в большом количестве. Делались обыски, но вора не нашли.

Все это были дела "Глота" и его компании. Они ночью устраивали подкоп дома, влезали в подвал. Один ложился на пол, и ногой выдавливал доску в полу кладовой. Другой влезал, забирал сколько возможно и они, замаскировав подкоп "смывались". Все оставалось в порядке, замки на месте, все в целости и следов так и не нашли.

* * *

Мне предложили сделать "операцию"… Накалить головку гвоздя и прижечь ею горло. Получается впечатление язвы сифилиса первого периода… "Васька Корова" сделал это себе и получал усиленный лазаретный паек. Я поблагодарил, но отказался…

* * *

В первые же дни моего сидения в одиночке, я через шпану связался с "волей" (Со своими сообщниками.). "Цидульки" (Записки.), как "pneumatique" ходили туда и обратно. Оказалось, что Иван Иванович, получив от белой разведки секретное поручение, возвратясь к красным, где то в вагоне, покуривая английский табачок, хвастанул своей службой у белых и его арестовали. Допросили и, раза два, вывели на расстрел… Он трухнул и начал сыпать фамилиями. Хватали кого попало и забрали человек 20, но потом, часть совершенно невинных выпустили, и нас осталось 11 человек.

Я понимаю, что на допросах он всю вину валил на меня — {79} я был в это время у белых и для Чека недосягаем, но хуже было, что он посадил остальных, и, как говорят уголовники, "завертел быка" т. е. заварил "дело". Впрочем, Чека на то и Чека, чтобы выдавить какие ей нужно показания и нельзя строго судить человека, спасающего свою жизнь…

Раза два нас водили на допрос в Вологодский особый отдел… Оба раза мы просидели там целый день, но допросили только одного Геруца.

Дело наше было серьезное, но я им очень мало интересовался… И вот почему.

Как то днем я удостоился визита самого Н-ка Особого отдела Вологодской Чека. Меня вызвали в коридор, и я вышел к нему только с чувством любопытства.

— "Вы бежали от нас к белым?"

— "Да, бежал"…

— "И вы знаете что вам угрожаешь"?

— "Знаю"…

И я действительно знал это не хуже его — Я знал что большевики отменили смертную казнь!

Невероятно. Непонятно. Но это было так. Еще сидя в концентрационном лагере, я уже слышал об этом, теперь же, через уголовников я узнал наверное.

В спешном порядке, в ночь перед опубликованием этого декрета, вывозя людей грузовыми автомобилями, они расстреляли в этой же Вологодской тюрьме несколько сот арестованных. Вся тюрьма дрожала… И, с тех пор, людей не стреляют, они не исчезают, их не травят, словом, их не убивают. Это я исследовал тщательно. А для спокойной жизни в тюрьме важно знать убьют тебя или нет. И я знал, что нет.

Вот почему я ходил ручки в кармашки, посвистывал, поплевывал, и рассуждал так:

— "Зажимы" (Прошлые преступления.) велики… Дадут ли 5, 25, или 55 лет… Все равно… Свободы не видать. Здесь не плохо и лучшего желать нечего…

Так думал я, но попал не в лучшие условия, а прямо в "санаторию". Меня перевели в общую камеру, а оттуда в тюремный лазарет на должность истопника…

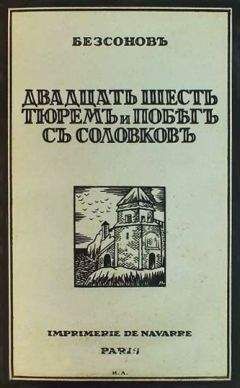

{80} Сама наша матушка — Вологодская "кича" (Тюрьма.), была тюрьма из тюрем.

Не какая-нибудь захудалая, провинциальная и не теперешняя деликатная, а старая, заслуженная, массивная, видавшая виды и настоящих матерых преступников…

Дверь нужно втроем открывать, решетку, если бежать, год пилить. Одним словом была: — Тюрьма.

Стояла она в версте от города и издалека был виден ее розовый массив с высокой стеной и бойницами для часовых.

В середине был корпус общих камер, через двор женская тюрьма, затем лазарет, соединенный с мастерскими, а за ним одиночки…

Вот в этом то "отеле" я и прожил свои лучшие дни в советских тюрьмах…

Весь день, то есть с утренней до вечерней поверки вся тюрьма, значит все камеры, за исключением одиночек, были открыты. Жизнь здесь, в то время, можно было уподобить жизни маленького провинциального города со своими интересами, сплетнями, встречами, хождениями друг к другу в гости и подчас очень интересными разговорами. Центр встреч — это большой двор, разделяющий мужской корпус от женского. Женщины, как и в маленьких городках, сидят на завалинках, около них вертятся мужчины. Правда разговоры здесь допускались короткие, больше объяснялись мимикой и записочками. "Менты" (Надзиратели.) их быстро прерывали, но тем не менее все это создавало необычную для тюрем обстановку.

Тюремная церковь была переделана в театр, там ставились какие то революционные пьесы. На репетициях неразборчивыми людьми устраивались свидания с женщинами, и начинались, мягко выражаясь, романы и флирты. Словом, тюрьма была не тюрьма, а курорт.

Меня перевели в лазарет. Только толстые решетки на больших окнах светлой лазаретной камеры моего нового помещения напоминали мне, что я все таки в тюрьме. Дверь в коридор была открыта. Вместо обычных нар стояли койки с бельем, и у постелей ночные столики. Помещалось нас в {81} этой комнате 5 человек. Люди, вне подозрений в провокации, — все администрация лазарета: Во главе стоял доктор, тоже из заключенных, затем повар, — бывший балетмейстер, и два истопника — мой знакомый Д-ва и я.