...Я, более или менее, окончил Санкт-Петербургский Императорский и Социалистический университет. Я был больше чем невежественным: все кафедры и все профессора этого университета позаботились снабдить меня самым современным прицельным приспособлением, которое гарантировало промах на сто восемьдесят градусов. Если исключить гражданское право и сенатские разъяснения, что должно было в будущем гарантировать мне буржуазные гонорары на фоне пролетарской идеологии, то все остальное было или никому ненужной схоластикой, или совершенно заведомым враньем, которое должно было быть уголовно наказуемым во всяком добросовестно организованном обществе. Я собственными глазами зубрил профессорские труды и я теми же собственными глазами видел живую жизнь: труды и жизнь не совмещались никак. Мне говорили о революционном рабочем - я его не видел. Мне говорили об угнетенном крестьянстве - я его тоже не видел. Мне говорили о голоде среди русского пролетариата, но с представителями этого пролетариата я ел хлеб и даже пил водку и никакого голода не видал. Перед самой революцией и пресса, и "общественность" вопили о голоде, а я, футболист Иван Солоневич, сидел у металлиста Тимофея Солоневича - водки у нас по поводу сухого режима не было вовсе, но и хлеб, и мясо, и сахар, и рыба были в изобилии. Председатель Государственной Думы Родзянко во главе целой группы общественных деятелей обращался к царю с паническим и устрашающим докладом о голоде в Москве - я был и в Москве и не видал никакого голода. И только совсем на днях, совершенно случайно, через тридцать лет после этой записки, я обнаружил некоторые статистические данные.

В 1920 году советский Институт Труда опубликовал в официальном органе Центрального Статистического Управления РСФСР ("Вестник Статистики", сборник за 1920-22 года, статья Н. Савицкого) цифровые данные о питании московских рабочих до и во время Первой Мировой войны, разумеется, этот орган не был предназначен для широкой публики. По этим данным питание московских рабочих колебалось в размерах от 4330 калорий в день (мужчины-слесаря) до 3340 калорий (женщины-ткачихи). Зимой 1916-17 годов это питание упало максимум на 23% и минимум на 7%. В "голодную" военную зиму, - перед самой революцией, московский рабочий в среднем имел около 3500 калорий. Мир знает сейчас, что именно означают "калории". Три с половиной тысячи калорий не обозначали лукулловской диеты, но они не обозначали даже и недоедания: Россия была, во всяком случае, сыта вполне. Я видел сытость, и я читал о голоде. Я сам из крестьян - да еще из беднейшей полосы России, я видел всяческий рост крестьянства, я видел, как оно массами скупает разоряющуюся помещичью землю, и я читал ученые вопли о крестьянском разорении. Я жил и вращался среди рабочих, я знал, что о революции они думают точно так же, как и я: с ужасом и отвращением, и что они, точно так же, как и я, как и мои родственники-крестьяне, целиком состоят в числе тех девяноста процентов русского народа, о которых говорил Лев Толстой: они ЗА царя, за семью, за собственность, за Церковь, за общественное приличие в общественных делах. Но из газетных передовых, с университетских кафедр, со всех подмостков интеллигентного балагана России нам талдычили о нищем крестьянстве, о революционном рабочем, о реакционном царизме, о мещанской семье, об эксплуататорской собственности, о суеверии религии и о науке социализма - о науке о вещах, которых еще не было. И надо всем этим, со всех сторон неслись к нам призывы: выше вздымать кровавое знамя бескровной, социалистической революции, научно организованной и научно неизбежной.

Удивительно не то, что какой-то процент рабочей и прочей молодежи поверил этой науке и этим призывам. Удивительно то, что им не поверили девяносто процентов. Рабочему, как и всякому человеку в мире, не чуждо ничто человеческое. Как не поверить, если вам десятки лет философы и профессора, публицисты и ораторы твердят, твердят о том, что вы - самый лучший, что вы - самый умный, что вы есть соль земли и надежда человечества, что только эксплуатация человека человеком помешала вам, - как это утверждал Троцкий, - стать Аполлоном и Геркулесом, Крезом и Аристотелем. Германский рабочий, по-видимому, поверил: и социалистической пропаганде о том, что он есть класс-мессия, и национал-социалистической о том, что он есть раса-мессия. Но как объяснить тот факт, что Тимоша, не осиливший даже ученой премудрости ремесленного училища, рассказывая мне о революционных митингах на заводе Лесснера, высказывал искреннее сожаление о том, что этих орателей старый режим не удосужился перевешать всех. И - дальше, - как объяснить мои прогнозы будущего развития исторических событий?

Я, более или менее, окончил Санкт-Петербургский Императорский и Социалистический университет и мое умственное состояние точнее всего можно определить термином: каша в голове. Мне преподавали "науку". О том, что все это ни с какой наукой ничего общего не имеет, я тогда еще не смел и догадываться: до умственного уровня Иванушки Дурачка я еще не дорос. Мой школьный мозг был переполнен призрачными знаниями, знаниями о вещах, которых не было в реальности. Мой внешкольный мозг был снабжен рядом жизненных впечатлений, никак не переработанных и никак не систематизированных, и все они казались мне "наивным реализмом", как солнце, которое вертится вокруг земли и вокруг меня. Потом пришла революция, с ее практической проверкой отношения "теории науки" к наивному реализму. Реализм оказывался прав. Моя юриспруденция оказалась ни к чему: сенатские разъяснения были аннулированы, а гражданские законы были заменены ВЧК-ОГПУ. Мои специальные познания в торговом праве были неприменимы ни к теории, ни к практике мешочничества. Для работы в советской печати у меня оказалось слишком много брезгливости. И я стал профессиональным спортсменом: боролся в балаганах, подымал тяжести, преподавал гимнастику и, наконец, руководил "физкультурой" профсоюза служащих. Это была деятельность, максимально отдаленная от политики, и еще дальше - от философии вообще и от истории философии, в частности. Вот с этим-то образовательным багажом я и бежал за границу.

За границей я кочевал из страны в страну. Советы охотились за мной, как за зайцем, потом снова положение голодного беженца - так что груз моей научной эрудиции увеличился очень не на много за границей. Все документальные доказательства, которые я привожу - они все найдены случайно. Сколько их есть еще не найденных? Сколько фактов скрывают от нас, профанов, монополисты черной и белой магии общественно-социальных наук? И этого я не знаю... Справку же об уровне моей эрудиции я привожу специально для того, чтобы доказать: для правильного предвидения исторических событий не нужно быть астрологом и НЕ нужно быть профессором. Только и всего.

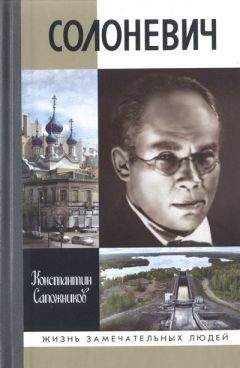

Выше я привел пророчество М. Алданова о том, что ни Рыкова, ни прочих Сталин не расстреляет. Повторяю: вопрос не в Рыкове или в Бухарине, вопрос стоял о том: состоится или не состоится раскол партии, взаимоистребление революционных вождей, повторение всем хорошо известного хода Французской революции. В своей первой книге, "Россия в Концлагере", написанной в 1934-35 годах, в главе об активе и заседаниях подпорожского ликвидкома, я утверждал: резня совершенно неизбежна и вот по таким-то и таким-то причинам. В это время в русской эмиграции шел спор: возможна ли "эволюция" советской власти или невозможна. Профессор Устрялов в Харбине и профессор Милюков в Париже, группа весьма ученых профессоров, основавших так называемое евразийское учение, и группы пражской либеральной профессуры говорили: эволюция уже совершается, идет "спуск на тормозах" - по формулировке профессора Устрялова; "переход на мелко-буржуазный государственный строй" - по формулировке профессора Милюкова; "отказ от революционных крайностей" - по формулировке пражской группы. Я, недоучка, футболист, и даже рекордсмен, я в той же книге и потом в ряде статей утверждал: никакой эволюции нет и никакая эволюция невозможна. Сейчас мы подходим к тридцатой годовщине октября и лозунг очередной пятилетки гласит: "переход от социализма к коммунизму". Оказался прав футболист. Оказалась в дураках профессура.

Моя книга впервые появилась очерками в парижской газете П. Милюкова "Последние Новости". Весной 1936 вода профессор Милюков поместил в этой газете очередное утверждение об эволюции советской власти, что имело бы только теоретический характер, но также и призыв к эмигрантской молодежи возвращаться в Россию, что имело бы последствием гибель этой молодежи. Я устроил скандал неприличного размера. Я основал свою газету. Я опубликовал в ней личное письмо П. Милюкову. Я выражался так, как в приличной прессе выражаться не принято и не было принято. Я вел себя не совсем прилично. Но я спас эту молодежь от возвращения в Россию и от отправки на Соловки.

Неизбежность внутрипартийной резни и невозможность эволюции советской власти я объяснял в целом ряде других мест. Позвольте объяснить вопрос об эмигрантской молодежи. И не для того, чтобы показать: вот какой я умный, а для того, чтобы показать, как это просто. В Советской России господствовали голод и террор, - это было известно всем, и профессору Милюкову в том числе. Советская Россия была отрезана от всего мира тем же "Железным Занавесом", который отрезывает ее и сейчас. Советская пропаганда тогда, как и сейчас, говорила о нужде и отсталости буржуазного мира, об угнетении рабочих и о разорении крестьянства. Перефразируя сегодняшние формулировки американской прессы, можно бы сказать, что Сталин прятал Европу от Ивана, и Ивана - от Европы. И вот, к этому Ивану, голодному, оборванному, бесправному, дезинформированному, приезжает вполне европейский русский молодой инженер, врач, агроном, техник и прочее. Он - сыт. На нем европейский костюм, а не советские лохмотья. Он привык к свободе слова. У него в руках буржуазный чемодан с буржуазным бельем, у него в кармане стило, на запястье - часы, и на шее настоящий воротничок с настоящим галстуком. Ведь этот молодой человек будет живым опровержением всей пролетарской теории и всей советской пропаганды. Будучи русским человеком, он время от времени не может не выпить в русской компании и, выпив, не может не проболтаться о том, как именно он жил в условиях изгнания, как живут другие изгнанники из пролетарского рая, и как живут пролетарии в капиталистическом аду. Советская власть не может допустить свободного существования этого молодого человека, ибо он, - хочет он этого или не хочет, - есть живой антисоветский пропагандист.