К сожалению, автор не имеет возможности использовать эти источники (как и грузинские) в подлиннике и вынужден опираться на переводы, которые всегда утрачивают какие-то нюансы в передаваемой информации. К тому же возникает проблема транскрипции имен и географических названий, в отношении которой существует немалый разнобой.

Историческая литература на персидском языке, появившаяся только в Х в., в разделах, касающихся эпохи завоеваний, естественно, зависит от более ранних исторических сочинений на арабском языке и представляет собой или переводы целых сочинений, или перевод материалов из них [+31]. Наиболее значительное из них — перевод «Истории» ат-Табари, выполненный в 60-х годах Х в. саманидским вазиром Мухаммадом Бал’ами в Бухаре; сочинение это, широко использовавшееся до публикации арабского текста ат-Табари, оценивалось исследователями неоднозначно. В. В. Бартольд полагал, что после издания полного арабского текста оно уже не имеет почти никакого исторического значения [+32], но позже стало ясно, что эта оценка несправедлива. Бал’ами не просто сократил текст ат-Табари, выбросив самое ценное для исследователя, но утомительное для читателя — иснады и варианты сообщений, но и внес в ряд разделов новые материалы, происхождение которых постепенно раскрывается; так, оказалось, что многочисленные дополнения относительно арабских походов в Закавказье и на Северный Кавказ заимствованы у ал-Куфи (но это касается периода, который будет рассмотрен в следующем томе).

К сожалению, этот важный исторический источник, сохранившийся в огромном количестве рукописей (значительно более ста), пока не имеет полного критического издания текста [+33].

Особую группу источников составляют поэтические сборники (диваны), в которых кроме самих поэтических произведений указывается ситуация, при которой были сочинены или произнесены соответствующие строки. Подобные сборники формировались по различному принципу: одного автора, одного племени, тематические. Особенно большое значение имеет обширное собрание «Книга песен» Абу-л-Фараджа ал-Исфахани (897 — 967), насчитывающее в последнем издании более 20 томов [+34]. Много исторических сведений разбросано в различных сочинениях литературного характера — так называемого адаба. Собственно литературных произведений, т. е. с выдуманным героем, ранняя арабская проза не знала. Адаб был комплексом разнообразных сведений, необходимых для образованного человека; в сочинениях этого жанра встречались и достоверные исторические эпизоды, и назидательные рассказы (не имевшие под собой исторической основы), в которых действовали исторические персонажи, рассказы об остроумных ответах, красноречивых проповедях и выступлениях. Во многих случаях такие произведения могут служить источником вполне достоверной информации, особенно для характеристики известных исторически деятелей [+35].

Эпоха завоеваний всегда привлекала внимание исследователей. Не углубляясь слишком далеко в историю изучения этого периода, мы можем начать обзор с начала нашего века, когда одновременно появились капитальный свод сведений о Палестине Н. А. Медникова, в котором переводы всех известных тогда источников сочетались с тщательным их анализом [+36], и монография А. Батлера о завоевании Египта [+37]. Труд Н. А. Медникова по тщательности анализа источников в свое время не имел равных, но из-за незнания русского языка западными востоковедами не получил должного признания. По достоинству его оценил только Л. Каэтани, ознакомившийся с ним по специально заказанному переводу и широко использовавший выводы Н. А. Медникова в своих «Анналах ислама». Затем эти выводы стали восприниматься как принадлежащие самому Л. Каэтани. Книга А. Батлера оказалась счастливее, ее оценили сразу, широко использовали, и она до сих пор остается незаменимым пособием по истории Египта в первой половине VII в.

В 1907 — 1913 гг. появились третий-пятый тома «Анналов», охватившие весь первый период арабских завоеваний. Они настолько полно осветили военно-политическую историю периода, что длительное время не возникало потребности вновь обратиться к тем же источникам, чтобы переосмыслить ход событий на ином уровне развития исторической науки, хотя, конечно, в краткой форме они рассматривались в каждой работе по истории арабов и Халифата.

Лишь в 1962 г. появилась книга небезызвестного британскоro генерала Дж. Глабба «Великие арабские завоевания» [+38], в которой он попытался пересмотреть ход первого этапа арабских завоеваний с позиций собственного опыта ведения военных действий на ближневосточном театре. Многие его наблюдения любопытны и заслуживают внимания: в отличие от кабинетных ученых он живо представлял себе условия, в которых могли происходить военные действия того времени, но в целом книга оказалась бесполезной для науки, так как автор не имел никакого представления о методике критики источников, чем, впрочем, нередко грешат и профессиональные историки.

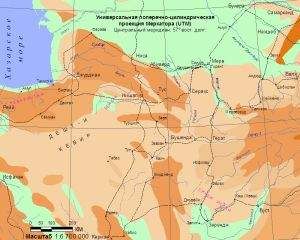

Небольшие разделы о походах арабов в Закавказье появляются также в работах по раннесредневековой истории Армении и Азербайджана [+39].

Потребность нового обращения к истории арабского завоевания все более стала ощущаться в 70-х годах. К этому времени был вовлечен в поле зрения историков широкий круг новых источников, в том числе такие важные, как «История» Халифы б. Хаййата, «Книга завоеваний» Ибн ал-А’сама ал-Куфи, первый (исторический) том «Истории города Дамаска» Ибн Асакира, и многие другие, хотя бы косвенно затрагивающие проблемы этой эпохи. Самое же главное, что за полвека, прошедшие после выхода последнего тома «Анналов» Л. Каэтани, появилось немало новых идей и интерпретаций давно известных фактов, родились новые проблемы, такие, как оценка влияния арабских завоеваний на развитие Западной Европы в раннее средневековье [+40], значительно повысился уровень понимания характера ранней арабской историографии, а вместе с тем и возможности критического отбора материала [+41].

В какой-то мере этой потребности отвечали два небольших раздела в монографиях М. Шабана и К. Каэна [+42], но объем их не позволял детально пересмотреть весь наличный материал, касающийся арабских завоеваний. Для этого требовалась отдельная монографическая работа. Такая монография вышла из-под пера Ф. Мак Гроу Доннера в 1981 г. [+43]. Автор рассмотрел в ней лишь завоевание Палестины, Сирии и Ирака, но с учетом всего нового материала. Правда, оценку она получила не слишком восторженную; упреки в недостаточно критическом использовании источников следует признать справедливыми, но в известной мере суровость оценки порождена естественным чувством разочарования, когда что-то давно ожидаемое оказывается не столь идеальным, как того хотелось.

В те же годы, когда только-только появилась на свет монография Ф. Мак Гроу Доннера, но совершенно независимо от нее и, более того, к глубокому сожалению, без знакомства с ней (отечественные ученые не по своей вине знакомятся с работами своих зарубежных коллег с изрядным запозданием), появилось исследование А. И. Колесникова об истории завоевания Ирана арабами [+44]; оно несколько менее детально рассматривает военные действия в Ираке, зато охватывает более широкий период и, главное, более широкий круг проблем.

Таким образом, к настоящему времени только завоевание Египта не имеет нового монографического исследования, хотя некоторые частные вопросы подверглись пересмотру [+45].

Естественно, что много исследований по истории этого периода появилось и в арабских странах, где тема арабских завоеваний имеет особую актуальность (достаточно сказать, что только о Халиде б. ал-Валиде автору известно пять монографий) [+46]. Не касаясь характера интерпретации многих сторон политической и религиозной жизни раннего Халифата, нередко определяемой клерикальной принадлежностью авторов, следует отметить как общий недостаток отсутствие критического отношения к используемым источникам. Источниковедческий анализ пока остается слабой стороной арабских историков (именно источниковедческий анализ, а не текстология). От общего обзора работ арабских историков приходится воздержаться, поскольку нет уверенности, что какие-то важные работы не выпали из нашего поля зрения.

Наличие значительного числа монографических исследований ставило перед автором трудную задачу избежать пересказа работ предшественников. Для этого автор в своей работе шел от источников, а не от исследований. Как и в первом томе, большинство обоснований той или иной интерпретации событий вынесено в Примечания.

[+1] Письменная фиксация рассказов о прошлом Аравии, генеалогических сведений и истории завоеваний, несомненно, началась при Му’авии I, поощрявшем их знатоков (подробнее см.: Abbot, 1957). Первым из известных нам собирателей рассказов о завоеваниях был Амир б Шарахил аш-Ша’би (640? - 721(27)) [GAS, Bd. 1, с. 277], который в молодости мог встречаться со многими участниками тех событий. Проверить источники его сведений очень трудно, так как ат-Табари (или его предшественники), у которого отобрана подавляющая часть информации, восходящей к аш-Ша’би, доводит цепь ссылок на информаторов (иснад) только до аш-Ша’би. В единственной ссылке на него у ал-Азди [Азди 2, с. 265] аш-Ша’би также оказывается последним в цепи передачи (точнее, первым). Однако это не доказывает, что он не называл своих информаторов, так как у ат-Табари иногда говорится «…аш-Ша’би со слов того, кто ему рассказал…»