на владеющих и не владеющих землей, и последние делаются рабами, работниками (в первоначальном смысле сего слова), ролейными закупами землевладетелей, и юридический акт закупа совершается в передаче работнику господского плуга и бороны; «еже дал ему господин плуг и борону, от него же купу емлет, то ему погубивше платити».

Слово рабство, имея однокоренное значение труда, работы, стоит уже в земледельческом труде ступенью выше того рабства кочевого периода, где холоп считался личной принадлежностью его победителя, как будто физическими узами привязанный к своему господину, в знак чего и носили на Западе рабы кольца и ошейники, подобно домашним животным.

С другой стороны, плуг становится принадлежностью землевладельца, господина, следовательно, и целого племени покорителей, племени царского, владеющего землей, почему плуг бывает символом царства: чехи выбирают себе в государи того, кто обедает на железном столе (плуге), а Цинциннат покидает плуг свой на диктаторство и победы.

У скифов наследовал отцовскому царству тот из сыновей Таргитая, который в силах был справиться с золотым плугом, упавшим с неба на скифскую землю [62]. В наших русских былинах является обладателем этого небесного золотого плуга оратый-оратаюшка Микула Селянинович, богатырь-представитель русского земства, и в особенности, крестьянства. («Тоби было Микулушка пахать да орать, тоби было Микулушка крестьянствовать».) Род Микулушки, как говорится в песне, «любит мать сыра земля», и вся дружина мудрого Вольта Всеславича не в силах поднять позолоченную сошку Микулину, которая, когда сам богатырь до нее дотронулся, улетела к подоблокам. Это появление символического плуга в руках богатыря-пахаря, богатыря-крестьянина, чрезвычайно значительно и прямо указывает собою на непосредственное владение землею того сословия, которое призвано было ее обрабатывать, и на высокое значение земства вообще в истории древнейшего периода нашей русской народности.

Значение Перуна и Волоса в договорах Олега и Игоря с Царьградом

В договорах наших первых варяжских князей с греками постоянно встречаются в клятвах имена двух, по-видимому важнейших, богов наших русских дружин: Перуна и Волоса, скотьего бога. Первое из них – имя нашего северного Зевеса; второе же почти бесспорно признается всеми учеными за прозвище бога солнца или даже более общего еще понятия высшего божества всего небесного свода, тождественного, в таком случае, с Дажбогом и Хорсом, а быть может, и с Сварогом как олицетворением всякого огня и света. Но в каких отношениях находятся между собою Перун и Волос в иерархической космогонии наших божеств: происходят ли они из одного общего мифического источника или противопоставляются друг другу как высшие представители двух различных, отчасти враждебных теогоний?

У всех народов древности в эпоху младенческой, бессознательной жизни кочевого и пастушьего быта обоготворение небесных светил предшествовало более сознательному обоготворению земной природы и ее произрастительной силы. Не разумея еще пользы этой силы, человек, естественно, поражался только самыми наглядными и крупными явлениями природы; почему понятно, что между ними свет и теплота солнечных лучей и смена дня мраком и холодом ночи более всего поражали человека, не знающего еще другого крова, как свода небесного, и не умеющего пользоваться богатствами, представляемыми ему плодородием земли. Но при первом познании этих богатств растительной природы, при первом переходном шаге человека к жизни более оседлой (даже, быть может, раньше чисто земледельческого быта), явления атмосферные, грома и сопровождающих его молнии, ветра и дождя берут верх в его воображении над объективно-созерцательным обожанием неба и светил. Очевидное влияние атмосферных явлений на благорастворение воздуха, на растительность земной природы и на самое физическое благосостояние человека, естественно, придают этим стихиям преимущество в глазах его над более отдаленными мирами небесного свода.

Первый дождь, первый громовой удар весною – вернейшие признаки пробуждения земной природы от зимнего ее отдыха и конца ледяного царства зимы. С другой стороны, иссушающий зной палящего солнца и удушливый жар летних дней – точно так же разом прекращаются теми же явлениями грома, дождя и ветра. Естественно, что гром в обоих этих случаях является человеку грозной, но спасительной и благой силой разрушительницы враждебных и мертвящих начал холода или крайнего зноя. Вот почему высшее и в древле благое божество неба и солнца принимает перед лицом громовержца значение начала враждебного. В поэтической фантазии грека олицетворился этот религиозный переворот в борьбе Зевса с Титанами и окончательном низвержении грозного Хроноса с его небесного престола.

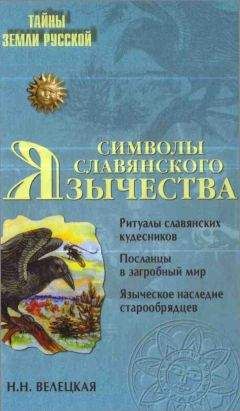

Промежицкий идол. Псковская область

В древнейших верованиях русских славян, дошедших до нас путем предания, в обрядах, суевериях, заговорах и сказках нашей старины первое место бесспорно принадлежит божествам солнца, тепла и света; но зато в историческую эпоху варяжских князей письменные памятники прямо указывают на исключительное преобладание Перуна над всеми другими кумирами Киевского холма.

Вообще обоготворение небесных светил более относится к старшей эпохе быта бродячего, кочевого пастушества; почему преимущественными покровителями скота всегда являются божества солярные, когда, напротив, громовержец, как справедливо замечает Буслаев, может скорее почитаться покровителем земледелия и семейной оседлости; и действительно, до сих пор Илья Пророк, наследовавший у нас в народе значению древнего громовержца, почитается таким покровителем земледелия и сельского довольствия. Итак, громовержец более земное божество, почему одна из отличительных черт его поклонения у всех народов – посвящение ему горных вершин как земной его обители.

Храмы и места его обоготворения большею частию помещались на высоких горах или холмах, обросших густыми дубравами, и как символ растительной жизни природы ему же посвящается вечно зеленеющий дуб. Гельмольд упоминает о роще близ Штаргарда, посвященной вагрскому громовержцу Прове; у пруссов в Ромове приносились жертвы у подножия огромного дуба; о подобном же факте упоминает и Константин Порфирородный про руссов о дубе острова Святого Георгия, а в Уставе святого Владимира запрещается молиться «вращении». Все это прямо указывает нам на божество скорее земное, чем небесное, покровителя земной растительности; причем служение ему на горах имеет весьма естественное объяснение в физических законах атмосферных явлений, туч, гроз и молнии, в горных местностях. Множество гор получили имена свои от различных богов грома: гора Святого Бернарда прозывалась moris Jovis, в Сербии встречается гора Перуна – Дубрава, а в Германии Шварцвальд и Эрцгебирге носили в древле имя Fergunna, или Virgunt, от Fiorgyniar – имя матери Тора (в смысле земного материка), носимое также и ее сыном, живущим, по германским преданиям, на высоких горах. У нас до сих пор говорится, что «горы да овраги – чертово жилье». В готском языке, по Улфиле, гора зовется faierguni (по другим источникам, впрочем, baiergs), и от этого слова производят немецкие лингвисты и имя нашего литовско-славянского громовержца Перконоса, Перена или Перуна, который также, подобно германскому Тору, обоготворялся в Литве и Польше, на холмах, где в честь его горели непогасаемые костры из дубовых ветвей. Снегирев полагает,