Изменения тактики осады и обороны крепостей сказались на Волыни не только в строительстве отдельных башен-донжонов. Появилась также новая тенденция укрепления всеми возможными средствами той стороны крепости, против которой осаждающие могли поставить камнеметы. Этот прием можно видеть уже в болоховских городах конца XII — начала XIII в. Здесь часть периметра укрепления защищена естественной преградой — рекой, но зато остальные стороны имеют усиленную оборону из нескольких линий валов и рвов. Очень четко та же тенденция сказалась в Галиче, где оборона окольного города состоит из трех параллельных валов и рвов. При этом валы здесь искусственно несколько раздвинуты, так что между каждым валом и лежащим за ним рвом имеется горизонтальная площадка. Благодаря этому общая ширина оборонительного пояса — от начала первого (наружного) рва до гребня третьего вала — достигает 84 м. Поскольку реальная дальность боя камнеметов не превышала 100–150 м, а главной его задачей было разрушение основной городской стены, стоявшей на третьем, внутреннем, валу, камнеметы в данном случае пришлось бы устанавливать на расстоянии не более 50–60 м от первого рва. Между тем защитники города могли стрелять по осаждавшим и в первую очередь по людям, обслуживающим камнеметы, из-за укрытия, стоявшего на первом валу. Таким образом, осаждавшим приходилось стрелять на 150 м, а защитникам города — на вдвое более короткое расстояние.

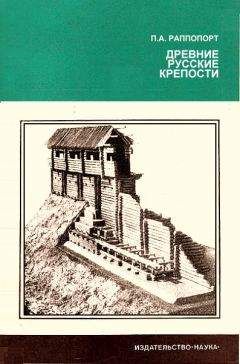

Усиление одной, напольной, стороны крепости проявилось также и в том, что именно здесь обычно сооружали башни. Так, башня в Черторыйске стояла с внутренней стороны вала, на самом опасном участке напольной стороны крепости. Башня же в Гродно, по-видимому, даже выступала наружу от напольной крепостной стены и давала возможность обстреливать подход к воротам, т. е. вести косоприцельную, фланкирующую стрельбу (рис. 13).

13. Город Гродно в XIII в. Акварель И. Новодворской по реконструкции автора. Гродненский историко-археологический музей

Впрочем, новая организация обороны с применением фланкирующей стрельбы, по-видимому, не сложилась еще в законченную систему до середины XIV в., когда Галицко-Волынская земля потеряла свою политическую самостоятельность, но многие элементы галицко-волынского военного зодчества в дальнейшем получили развитие уже в. крепостном строительстве Польши и Литвы.

* * *

Северо-восточная Русь пострадала от монгольского нашествия значительно больше, чем Волынь, а тем более ее западные и северные районы. Поэтому во второй половине XIII в. здесь и думать не могли о строительстве новых крепостей, ограничиваясь лишь восстановлением разоренных монголами старых укреплений. Однако в дальнейшем Северо-восточная Русь постепенно копила силы и превращалась в ядро складывающегося централизованного Русского государства. Уже с середины XIV в. здесь намечаются признаки нового расцвета городов, с этого же времени начинается и строительство новых крепостей, особенно в Московском и Тверском княжествах.

Эти новые крепости коренным образом отличаются от крепостей домонгольского времени, приспособленных к сопротивлению пассивной осаде. Крепости XIV в. построены так, чтобы успешно отражать штурм, поддерживаемый камнеметами. Сделано это было, однако, совершенно иначе, чем в Западной Волыни. В северных районах Руси вовсе не применяли многорядных оборонительных линий. Правда, очень возможно, что в первой половине XIV в. здесь, как и на Волыни, стали сооружать вместо безбашенных крепостей XI–XIII вв. крепости, снабженные одной башней; но характер крепостного строительства здесь был совершенно иным, и уже к середине XIV в. полностью возобладала новая система обороны крепостей.

Крепости, построенные в соответствии с этой системой, были организованы так, что большая часть их периметра прикрывалась естественными преградами — реками, широкими оврагами, крутыми склонами. С этих сторон противнику не удавалось установить камнеметные машины, и здесь можно было не опасаться штурма. Ту сторону, где такие естественные препятствия отсутствовали, защищали мощными валами, рвами и деревянными стенами. С напольной стороны ставились и башни. В отличие от каменных башен-донжонов Западной Волыни эти башни были рассчитаны не на круговой обстрел, а на косоприцельную стрельбу вдоль прилегающих участков крепостных стен, т. е. служили для их фланкирования. Участки стен между башнями (прясла) стали делать по возможности прямолинейными, чтобы фланкирующий обстрел мог быть наиболее успешным.

Таким образом, крепости Северо-восточной Руси второй половины XIV и первой половины XV в. имеют «односторонний» характер: одна их сторона защищена мощными укреплениями и снабжена башнями для фланкирования стен, а остальные — более слабыми укреплениями, приспособленными только к фронтальной стрельбе, но прикрытыми естественными преградами (см. табл. III). Такие крепости полностью соответствовали применявшейся в это время тактике осады. Во-первых, они обеспечивали фланкирующий обстрел напольных участков стен, который являлся наиболее действенным средством отражения штурма. Во-вторых, сооружение таких укреплений требовало меньших затрат, было более экономичным.

Примером наиболее ранних укреплений, где уже полностью сложилась описанная «односторонняя» система обороны, может служить город Старица в Тверской земле (1366 г.). Среди памятников XIV в. характерны также укрепления городов Романова, Вышегорода на Протве, а среди памятников начала XV в. — Плеса, Галича-Мерьского и др. С точки зрения экономии средств и рабочей силы наиболее выгодным было расположение крепости на таком мысу, где напольная сторона попадала бы на узкий перешеек и, следовательно, имела бы очень небольшое протяжение (см. табл. IV). Таковы, например, города Радонеж и Вышегород на Яхроме. Очень выгодно было также расположение крепости на полуострове в речной петле, так как и здесь напольная угрожаемая сторона имела незначительное протяжение. Таковы Кашин и Воротынск.

Те же принципы лежат и в основе планировки укреплений Северо-западной Руси XIV — первой половины XV в. Новгородские и псковские крепости этого времени в большинстве случаев очень похожи на московские и тверские, но они имеют и некоторые отличительные особенности. Здесь широко распространены укрепления островного типа, занимающие отдельные холмы с крутыми склонами со всех сторон. Таковы, например, новгородские городки Демон (городище Княжья гора) и Кошкин городок, а также псковские крепости Дубков и Врев. Применялись здесь и укрепления на речных островках — например, Остров, Опочка, Тиверский городок. Когда новгородские и псковские горододельцы придерживались мысового типа крепости, то они обычно не очень соблюдали геометрическую правильность ее валов и больше ценили естественные преграды, чем строители укреплений Северо-восточной Руси.

Характерно, что новгородцы и псковичи в XIV–XV вв. непрерывно совершенствовали и реконструировали укрепления не только детинцев, но и окольных городов в своих столицах — Новгороде и Пскове. В Северо-восточной Руси в это время не только не строили оборонительные сооружения окольных городов, но не поддерживали даже укрепления окольных городов, сложившихся в XII–XIII вв. Причина этого, видимо, в том, что в Северо-восточной Руси усиление княжеской власти привело к полному подчинению городов, которые в XIV–XV вв. не имели здесь никаких прав самоуправления. Между тем строительство укреплений окольных городов было, по-видимому, всегда связано с местным, городским самоуправлением и являлось функцией горожан, а не князя. Может быть, отличия в структуре укреплений отдельных районов Руси сказываются даже в терминологии. Так, в Московском и Тверском княжествах центральная часть укреплений приобрела наименование кремль, в Новгороде же сохранился термин детинец, а в Пскове сложился свой местный термин — кром.

* * *

Отличительной особенностью оборонительных сооружений XIV — первой половины XV в. является дифференцированный подход зодчих к конструкциям в соответствии с их местом в системе обороны. Валы и стены, расположенные со стороны достаточно мощных естественных заграждений, очень невелики и имеют простейшую конструкцию. Валы и стены с напольной, «приступной» стороны гораздо более мощные и высокие и имеют более сложную и совершенную конструкцию.

Так, высота валов Звенигорода и Старицы — около 8 м. Передний склон вала делали всегда более крутым — обычно не менее 30° к горизонту, а тыльный склон — несколько более пологим. Горизонтальные площадки на вершине вала первоначально делали узкими, как в валах XI–XII вв., но позже, с усложнением конструкции оборонительных стен, они достигали ширины 8–9 м.

Как и раньше, земляная насыпь вала часто не имела внутреннего деревянного каркаса; таковы чисто земляные валы Романова и Плеса. Для насыпки валов использовали местный грунт, по возможности наиболее плотный, иногда даже чистую глину, как в новгородской крепости Холм. При отсутствии хорошего грунта брали и более слабые материалы, даже песок; таковы валы псковских крепостей Велье, Котелно и др. Наконец, там, где почва была каменистой, вал целиком насыпали из камней, как это сделано в Тиверском городке.