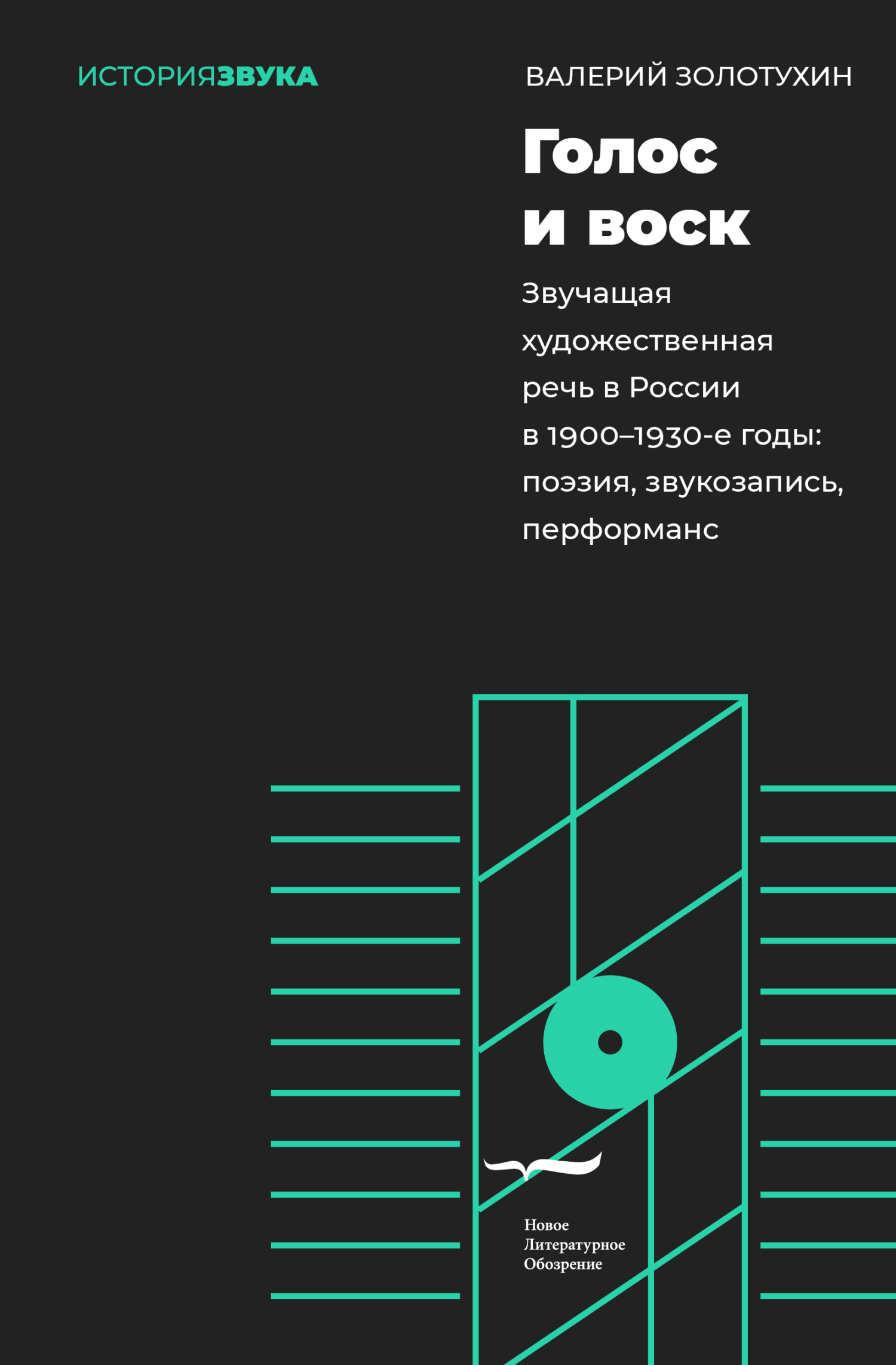

поводу звукозаписи была неразрывно связана с рефлексией по поводу «живого» исполнения. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы рассматривать появление и развитие художественной звукозаписи в тесной связи с перформативностью поэзии. Я постараюсь показать, что история звукозаписи предлагает новый угол зрения для рассмотрения перформативных практик. И не только их.

Можно задаться вопросом, почему именно в Петрограде, несмотря на сравнительно слабую материальную базу в Институте живого слова и позже в Государственном институте истории искусств, в начале 1920‐х годов возник фактически первый в мире фонограммархив современной литературы 16. Ответ на этот вопрос не сводится к перечислению исследовательских задач, в связи с которыми создавались звукозаписи. Это связано с культурными особенностями, резко выделявшими ситуацию в России. В более широкой перспективе это было связано с проблемой памяти.

Западные антропологи и этнографы начали открывать возможности использования фонографа в научных целях в конце XIX века. Первыми же, кого фольклористы начали записывать на фонограф в США, стали представители коренного населения Америки. В связи с этим исследователь культурной истории звукозаписи Джонатан Стерн останавливается на конструкте уходящей культуры, который сыграл ключевую роль в этом выборе. «Ранние звукозаписи антропологов и фольклористов, вероятно, служат самым выразительным примером пересечения двух мотивов, бытовавших в связи с фонографией – голосов мертвых и посланий, отправленных в будущее. С поправкой, что в этом случае речь шла о голосах умирающей культуры, которую антропологи надеялись спасти» 17. В качестве примера Стерн приводит статьи Джесси Уолтера Фьюкса, пионера использования фонографа в этнологии, в 1890‐е годы записывавшего музыку и речь представителей индейского племени пассамакуоди и народности зуни 18. Фьюкс доказывал важность применения фонографа в исследованиях антропологов, а постоянными мотивом его текстов было сожаление по поводу утраты культуры коренных народов Америки и надежда на сохранение с помощью звукозаписи их языков.

Переоценка значимости устного слова в разных сферах, начиная с художественной и заканчивая политической (см. главы 1 и 2), безусловно, была одной из ключевых причин появления первого в России собрания голосов писателей. Но не менее важную роль в этом сыграло то, что, в отличие от США, где «уходящими» (а точнее, многие десятилетия искореняемыми) были культуры и языки индейских резерваций, в послереволюционной России уходящей культурой стала культура Серебряного века. Мотив голосов мертвых, один из центральных в рефлексиях о фонографе рубежа XIX–XX веков, был важен и в размышлениях Сергея Бернштейна о своем собрании звукозаписей. Причины этого были не только общекультурные, обусловленные дискурсом «голосов мертвых», характерным для литературы о звукозаписи рубежа веков, с которой был знаком Бернштейн, но и непосредственно связанные с обстоятельствами лет Гражданской войны. В числе первых поэтов, которых Бернштейн записал в течение 1920 года, были Николай Гумилев, Александр Блок, Андрей Белый, Анна Ахматова, Георгий Иванов, Осип Мандельштам, Владимир Пяст и др. К концу следующего, 1921 года Блока и Гумилева не было в живых, Андрей Белый находился в эмиграции в Берлине, Мандельштам скитался по югу России.

Еще одна, помимо научной и мемориальной, перспектива на раннюю художественную фонографию, к которой я обращаюсь в этой книге, – это современное отношение к звуковому наследию начала ХX века. Последние несколько десятилетий стали временем масштабных проектов по оцифровке исторического звука, запущенных в библиотеках и музеях по всему миру. Благодаря им количество аудиодокументов увеличивается невиданными темпами. Но можно ли сказать, что эти звукозаписи, попав в распоряжение широкой аудитории, стали действительно ей доступны? Для меня ответ на этот вопрос неочевиден, поскольку то, что мы на них слышим, определяется не только содержанием самих записей. Важную роль в этом играют наши техники слушания. Эти техники опираются на наши знания, на ожидания того, как должен звучать тот или иной исторический звуковой артефакт. На способы, которыми мы привыкли взаимодействовать с подобными источниками.

В отдельных случаях дневниковые свидетельства и воспоминания позволяют нам реконструировать слушательские техники прошлого и понять их особенности. Благодаря этому становится очевидным, что столетие назад те же самые записи слушали иначе. Так, например, звукозаписи голосов поэтов в восприятии слушателей 1920‐х годов выполняли функцию мнемонической подсказки, позволявшей воссоздать звучание реального голоса (подробнее об этом в главе 6). Но до слушателей 1970‐х эти же фоновалики часто доходили с серьезными дефектами, и, чтобы обойти их, звукоархивисты предлагали менять сценарии того, как мы с ними взаимодействуем. В качестве примера можно привести рекомендации звукоархивиста, публикатора и исследователя Льва Шилова (1932–2004) слушателям изношенных (из‐за многократных прослушиваний и ненадлежащих условий хранения) фоноваликов поэтов начала ХX века, в частности Блока. Шилов предлагал проигрывать их не один или несколько раз, а десятки, в результате чего слух постепенно должен был перестать воспринимать дефекты валиков.

Этот частный пример отсылает к более общему явлению – новым техникам слушания архивных звукозаписей, в создании которых в 1960–1970‐е годы участвовал Лев Шилов. Они отличались от утвердившихся до того техник слушания. Утвердившихся, но не неизменных: историчны не только средства звукозаписи (фонограф, граммофон, пленочный магнитофон и т. д.), но и их слушание. Дефекты звука, не игравшие существенной роли в восприятии в 1920‐е годы, в 1970‐е служили залогом подлинности звукозаписи (во время реставрации записей Шилов не пытался их убирать полностью, заботясь о достоверности записи). И дефекты же играют ключевую роль в экономике внимания слушателя как во времена Шилова, так и сегодня. Они заставляют наше внимание сосредотачиваться на одних аспектах звука и выпускать из внимания другие – особенность, на которую и опирался способ слушания, предложенный Шиловым.

Звукозаписи, разумеется, лишь в очень ограниченной степени способны дать представление о тех или иных перформативных практиках. Однако сами эти документы являются результатом исследовательских и, шире, зрительских и слушательских техник 19, опирающихся на конкретные представления, подходы, установки, технические условия и т. д. Возвращаясь к фонографным записям, технические ограничения (такие, например, как маленький хронометраж каждого фоновалика – около 3 минут) служили вызовом, ответом на который становились конкретные и заранее сформулированные принципы записи. С этой точки зрения аудиодокумент может рассматриваться как свидетельство взаимоотношений с тем материалом, который он фиксирует. Подход Сергея Бернштейна служит ярким свидетельством того, что запись является не только способом сохранения перформативной практики. Она инструмент рефлексии. В таком же ключе, как способ интерпретации исходного материала, может быть рассмотрена и реставрационная работа. Звукозапись как инструмент рефлексии, способный особыми средствами выделять значимость тех или иных аспектов перформанса, – так можно было бы кратко сформулировать подход к анализу архивных звукозаписей, с которым встретится читатель этой книги.

В этой связи особую важность приобретает критика источников, в случае аудиодокументов затрагивающая не только