Ежедневно я стала посещать школу рисования. И день ото дня впадала во все более глубокую меланхолию. Отец не мог не замечать этого.

Тем временем, ничего не говоря, из вороха специально выписанных проспектов отец выбрал лучший, по его мнению, пансион для девушек «Ломанн» в Тале, что в Гарце и определил меня туда. На сей раз отменить «ссылку» я не смогла и весной 1919 года оказалась в Тале. Представляя меня фройляйн Ломанн, директрисе пансиона, отец сказал: «Отнеситесь к моей дочери со всей строгостью. Прежде всего не поддерживайте ее стремления стать актрисой или танцовщицей. Полагаю, здесь она раз и навсегда позабудет о своих фантазиях. Очень надеюсь, что вы всеми силами будете способствовать этому».

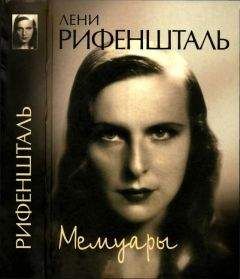

Афиша о последнем выступлении в качестве ученицы школы фрау Гримм-Райтер. Только по достижении девятнадцати лет, с разрешения отца, я смогла начать профессиональную карьеру танцовщицы в Русском балете.

Тем не менее я тайком упаковала в чемодан балетные тапочки, успокоив совесть мыслью, что буду заниматься лишь в свое удовольствие. И танцевала тайком, при любой возможности. Будильник начинал звенеть уже в пять утра, и три часа ежедневно до начала занятий я упражнялась в «балетках». Особая дружба связывала меня с соседкой по комнате, Гелой Грюль. Она тоже мечтала стать актрисой и тоже должна была забыть о театре, как я — о танце. Отцу и в голову не приходило, что в пансионах, подобных нашему, для развлечения учениц предусмотрены, в частности, драматические постановки. И в моем лице пансион обрел «премьершу». Я ставила пьесы и соглашалась исполнять самые разные роли — горбунью в «Крысолове из Гаммельна» и тут же главную героиню в «Прекрасной Галатее».[17] Я даже играла Фауста в старинной немецкой пьесе «Сошествие во ад доктора Фауста».[18]

Кстати, в конце каждой недели позволялось посещать театр под открытым небом в Тале; там ставили в основном классические пьесы: «Разбойников» Шиллера, «Минну» Лессинга, «Фауста» Гёте. Если бы фройляйн Ломанн знала, с какой страшной силой воспламенятся от этих спектаклей мои подавленные желания! В то время я писала подруге в Берлин:

Дорогая Алиса!

Я становлюсь все серьезнее, а отчего — не знаю. Много размышляю и делаюсь чересчур рассудочной… Боюсь, больше не способна совершать глупости. Всё вокруг смехотворно и люди — в первую очередь. Я очень меняюсь. И трудно сказать, в какую сторону. Иной раз кажется, будто мне стукнуло по меньшей мере двадцать или тридцать… Представь, я стала пописывать. Готова уже пара-тройка статей, которые намереваюсь послать в «Шпортвельт», да пока не хватает смелости. Кроме того, собираюсь сочинить несколько небольших новелл и, возможно, отправлю их в «Фильмвохе». Еще — работаю над сценарием для фильма, но оставлю его пока за собой — хочу когда-нибудь сыграть в нем главную роль. Название — «Королева ипподрома». Фильм состоит из пролога и шести развернутых эпизодов. Ко всему прочему я кое-что разработала и рассчитала в связи с развитием гражданской авиации. Сделала множество рисунков самолетов. Но все это — чистая фантазия. Как бы мне хотелось стать мужчиной. Тогда б моим планам было легче осуществиться…

Твоя

ЛениЭто по-детски наивное письмо, возвращенное мне недавно подругой юности, я цитирую лишь потому, что в нем уже проглядывают зачатки моей дальнейшей деятельности.

За год до выпуска из пансиона отец потребовал, чтобы я подумала о будущей профессии. Моим идеалом женщины была полька мадам Кюри.[19] Ее самоотверженная жизнь, одержимость, концентрированная воля служили тогда для многих образцом. Но я опасалась, что при очевидной склонности к миру чувств, к искусству сугубо научные занятия не захватят меня целиком и полностью.

Думала я также о философии и астрономии. Но, чем дольше и глубже размышляла, тем труднее казался предстоящий выбор. Под астрономией я понимала исследование небесных тел. Я любила звездное небо, открытие же еще не известных планет не казалось мне достаточно волнующим событием. Десятки лет сидеть в обсерватории, чтобы к миллиардам звезд добавить еще несколько? Стоит ли? Такие же сомнения одолевали и по поводу занятий философией. «Фауста» Гёте я помнила наизусть. Разве не говорит он: «…мы ничего не можем знать!»? Подобные мысли занимали и меня, молодую девушку. Зачем изучать философию, когда не существует ответов на самые основополагающие вопросы? Пожалуй, было бы увлекательно полемизировать с множеством философских взглядов, но что, если никогда не удастся пойти дальше размышлений? Однако истинная причина всех этих колебаний заключалась в том, что мне просто-напросто не хотелось отказываться от танца. Речь шла не о сцене, но именно о танце. Навсегда отказаться от него было невыносимо.

И вот в голову пришла хитроумная идея. Я знала, что тайное желание отца — видеть меня в его конторе в качестве личного секретаря и доверенного лица. И тогда он, вероятно, разрешит посещать уроки танцев. Конечно, с обещанием никогда не думать о сцене. Разложив все по полочкам, я написала дипломатичное письмо и была на седьмом небе от счастья, когда получила родительское согласие.

В первый рабочий день мне была передана касса почтовых сборов. И сейчас еще помню: целый час никак не удавалось выяснить причину недостачи в кассе пяти пфеннигов.

Я овладела пишущей машинкой, стенографией и бухгалтерией. Отец был доволен. Я тоже. Ибо получила разрешение три раза в неделю отводить душу и брать столь любезные сердцу уроки танца. Мне было даже дозволено принять участие в вечере танца в школе фрау Гримм-Райтер, в зале Блютнера.

Чтобы поощрить и поддержать послушную дочь, отец устроил меня в школу тенниса при Берлинском конькобежном клубе, где у него были знакомые. На кортах я проводила по многу часов и конечно же познакомилась с весьма милыми людьми. В первую очередь с тренерами по теннису. Одним из них был Макс Хольцбоэр[20] — капитан хоккейной команды Берлинского конькобежного клуба. Впоследствии из-за своей впечатляющей внешности он получил роли в моих фильмах «Голубой свет» и «Долина». Другой, Гюнтер Ран, в прошлом адъютант его королевского высочества наследного принца Вильгельма, стал профессиональным теннисистом, ездил с турнира на турнир и охотно давал мне уроки, поскольку был сильно влюблен в меня. Вскоре я тоже уже могла участвовать в соревнованиях не слишком высокого ранга.

В это время произошло нечто неожиданное. Я сидела в дамском гардеробе Берлинского конькобежного клуба — дверь открыл мужчина и долго смотрел на меня. Его взгляд смущал. Серые, с поволокой глаза словно гипнотизировали. Затем дверь закрылась. Но напряжение сразу не исчезло. Я ощутила, что между нами пробежала какая-то искра, какое-то неизвестное ранее чувство.

Во время заключительной игры лучших теннисистов Германии — Отто Фроитцгейма, бессменного чемпиона страны последних лет, против Кройтцера, второго игрока Германии, — корты Берлинского конькобежного клуба были переполнены. В Отто Фроитцгейме я узнала того самого мужчину, чей взгляд недавно привел меня в сильное замешательство. В клубе о нем много говорили — и не только о его замечательной игре, но еще больше о его бесчисленных любовных похождениях. Этот-то человек и произвел на меня такое впечатление. Я приняла твердое решение избегать знакомства с ним. Он внушал мне страх из-за своей репутации прожигателя жизни.

Ежегодно в начале лета отец ездил в Бад-Наухайм[21] лечить больное сердце. В этот раз родители взяли меня с собой. Поскольку на курорте не дают уроков танца, я много играла в теннис, в том числе с двумя молодыми людьми приятной наружности, которые явно добивались моей благосклонности, задаривая букетами цветов. Не без удивления я заметила, что отцу, который никогда не позволял мне завязывать знакомства с представителями мужского пола, это нравится. Подумалось: «Уж не потому ли, что мои кавалеры, столь не похожие друг на друга, далеко не бедны и отец не прочь одного из них видеть своим зятем?» Черноволосый чилиец владел серебряными рудниками и, вероятно, принадлежал к числу самых богатых людей своей страны. Так же как и блондин, испанский аристократ, снявший в отеле целый этаж с прислугой.

Но на отцовский вопрос, нравятся ли мне мои знакомые, я неизменно отвечала: «Нравятся, но замуж не пошла бы ни за одного из них».

Он недовольно морщил лоб и говорил: «Ты несешь чепуху! У кого еще есть такие поклонники?!»

Ослепленный богатством и манерами этих молодых людей, отец действительно намеревался выдать меня, к тому времени уже девятнадцатилетнюю, замуж. Мать занимала нейтральную позицию.