Ознакомительная версия.

Роскошные надгробья на Боткина — армянские: черный мрамор, вертикальные плиты с портретами в рост, узорные кованые ограды. Русские могилы скромнее, под стать кладбищенскому храму — небольшому, белому с голубыми изразцами. В родительский день сюда приходят тысячи, размещаясь по аллейкам на лавочках возле своих покойников с привычным вагонным набором: водка, вареная курица, крутые яйца, зеленый лук. Еще рано, никто не перебрал, если поют, то пока негромко. Кто читает молитвы с толком и знанием, кто на новенького ведет богословские дискуссии по пасхальному сезону: «Говорят тебе, на третий день воскрес. — А не в субботу? — На третий день! Пойди спроси. — Сама спроси. — Мне не надо, я знаю, на третий день. — А я слышала, что в субботу».

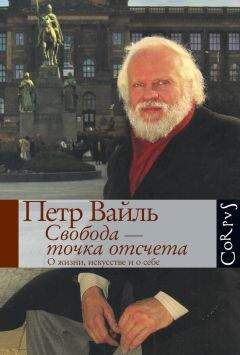

Мы с Леной посидели возле тети Нади, бабы Паши, прочих Семеновых — известных, полуизвестных и вовсе не известных мне. Не уследить. Поразительно, как многолюдна наша фамилия, как разметалась она по свету: Ташкент, Чимкент, Самарканд, Алма-Ата, Усть-Каменогорск, Киев, Петербург, Калининград, Рига, Резекне. Италия, Германия, Швеция, Штаты, Израиль. Хуже евреев — по крайней мере, Вайли так по планете не разбежались. Даже тут, на Боткина, пришлось пройти полкладбища, чтобы посетить всех Семеновых — они в четырех местах. Прошли, помянули каждого персонально.

Общая скорбь — у мемориала «Пахтакора». Когда 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском ТУ-134 с ташкентской футбольной командой на борту столкнулся с таким же самолетом, горе было всеохватным, ощущение трагедии — сопоставимым с землетрясением, случившимся всего тринадцатью годами раньше. Казалось, что город добивают. Те похороны занесены в книгу рекордов Гиннесса: встречать процессию из семнадцати гробов на улицы вышел весь двухмиллионный Ташкент. В родительский вторник бронзовый вратарь в броске и черные плиты пахтакорских могил завалены цветами, труба и туба играют «Темную ночь», «Гори, гори, моя звезда», «Землянку». Мы с Леной бросаем в шляпу деньги; дождавшись перерыва, завожу разговор: «Сколько народу собралось…». Старики глядят с подлинным изумлением: «Дорогесеньки мои, вы не здешние, видно. Кто тут остался-то? Это вы раньше не были. Нету больше Ташкента» — и заводят «Прощай, любимый город».

Русский Ташкент — все-таки и теперь несомненная данность, несмотря на массовый исход из ставшего суверенным узбекского государства. Натуральная среда обитания, но важно разобраться в оттенках: «естественное» и «свое». Ленин муж Толя, с которым мы болтали на кухне, рубя тесаками баранину на манты, в нейтральном пассаже непринужденно произносит «узбечата». Жизни аборигенов и пришельцев оставались и остаются во многом параллельными. (Мне ли, родившемуся и выросшему на другом краю империи, в Риге, не знать.)

Цивилизаторское бремя белого человека в Средней Азии все же не исчерпывается застольно-словесно-пластической триадой, основные тяготы которой честно делились с коренным населением. Как гласит заключение Совета туркестанского генерал-губернатора в 1911 году, «русские переселенцы страдают особым пристрастием к вину. С этим недостатком они не могут быть успешными колонизаторами края». Какими могли, такими были. Большинство переселенцев происходило из Воронежской, Самарской, Саратовской губерний, а там и теперь из всех вин больше уважают хлебное. Однако была еще Закаспийская железная дорога, протянутая в 1886 году до Бухары, в 88-м — до Самарканда, в 99-м — до Ташкента. Если раньше караван с хлопком — по восемнадцать пудов на верблюда — шел из Ташкента в Оренбург полгода, то теперь вьючный транспорт доставлял груз из Ферганской и Сыр-Дарьинской долин только до станции, где хлопок перегружали в вагоны, сокращая путь вчетверо.

Железная дорога характернейшим образом прошла по касательной к местной жизни: вокзалы строили в стороне от старого восточного города, потому что вокзал был средоточием чужого европейского разврата — до сих пор такое расположение причиняет большое неудобство в Самарканде или Бухаре. Дорога нужна была белым, которым нужен был хлопок. Сделав Среднюю Азию монокультурной — по крайней мере в сельскохозяйственном отношении, — русские поставили Туркестан в зависимость от российского хлеба. Вранье, что сам по себе Ташкент — город хлебный. Когда после октября 17-го зерновые поставки прекратились, начался голод. В то время на эти края наметились уже иные виды: превратить советский Туркестан в колыбель революции на Востоке — имелась в виду прежде всего британская Индия. Ташкенту отводилась роль восточного Петрограда, с чем, к счастью, он не справился. Да и не мог справиться.

В 2002 году в Индии, в местечке Ревданда, открыли памятник Афанасию Никитину. Именно здесь за пять с лишним веков до этого высадился русский путешественник, автор «Хожения за три моря».

Принято гордиться тем, что тверской купец Никитин прибыл в Индию почти на тридцать лет раньше португальца Васко да Гамы. Однако история — не спорт, не голы-очки-секунды. Важно не столько прийти первым, сколько закрепиться и обосноваться, извлечь пользу из первопроходческого достижения. Сам Никитин был человек незаурядный: отважный, умный, наблюдательный. Но плавание Васко да Гамы изменило карту мира и ход истории (в частности, нанеся смертельный удар по ставшему ненужным Великому шелковому пути через узбекские города), а от Афанасия Никитина только и осталось «Хожение» — хорошая книга, из числа тех литературных памятников, о которых все слышали, но мало кто читал. Примечательно, что подвиги Никитина запечатлелись в словах, но не в делах. Россия никоим образом не задержалась на берегах Индии, разве что в строчках поэтов-комсомольцев: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях» — исполнилось лишь второе из пророчеств. Таковы все заморские достижения России. Энергии хватало на рывок, но не на кропотливое и скучное администрирование. Русские всех превосходили силой в Калифорнии, но ушли оттуда за несколько лет до того, как там было найдено золото. Зацепились, построив крепости, на Гавайях, но покинули и эти земли. Продали за смешные деньги Аляску. Открыли целый материк — но он называется Антарктида.

Успешнее получалось с сухопутными завоеваниями: там, где не надо снаряжать корабли, строить порты, налаживать связь, а просто идти, неторопливо и долго. Так попытались отыграться за поражение в Крымской войне: отвоевать у Англии восточный рынок, зайдя с Туркестана. География и водка делали свое дело. Как во всех колонизациях, помогала алчность предприимчивых местных. В Средней Азии российских купцов и промышленников, несмотря на поддержку администрации (под лозунгом «Туркестан для русских»), в конкурентной борьбе победили мусульмане и бухарские евреи, вызывавшие больше доверия у самой же администрации низшего звена: они, как минимум, не пили. Может быть, эти среднеазиатские бизнесмены даже не сразу научились мату и упрямо продолжали садиться на корточки по малой нужде. Оттого и в бизнесе преуспели. Что до водки, ее приключения в безалкогольных странах ислама загадочны. Похоже, сработала буква закона: запрещено вино, о водке же ни слова — дистилляцию спирта изобрели лет через четыреста после Магомета, а что не запрещено, то разрешается.

Секуляризированный советский (светский тоже) Узбекистан делал из своего слишком сладкого, идеального для изюма, винограда ликерные вина, за которые мы в юности скрепя сердце платили вдвое дороже против обычной бормотухи, покупая совсем уж безнадежно непьющим девушкам «Алеатико» или «Узбекистон». У нормального человека от них сахар выступал на ушах. «Ленка, помнишь такое вино „Узбекистан“? — Еще бы, это ж ты меня первый угостил в Риге. — Да-да, ты тогда приехала вся такая из музыкального училища, ой, не пьем, не курим, ой, какие у тебя подруги». Пришлось выставляться на этот узбекский сироп, стоило кузине за ним ехать за столько тыщ километров.

Мы возвращаемся с родительского дня на кладбище Боткина, едем по широкой улице Хамзы, и Лена тычет в окно: «Вон Ташми, Ташкентский медицинский, который кончала тетя Вера». Трех сестер Семеновых звали Любовь, Надежда, Вера — правильный порядок старшинства имен и понятий, точнее и вернее общепринятого. Из Ташми моя мать, досрочно сдав экзамены и защитив диплом, ушла хирургом на фронт. Там и познакомилась с отцом при романических обстоятельствах: его привезли раненого, она оперировала. Их свела война, иначе бы никак: отец другой был человек, из другого мира.

Все Вайли — из Эльзаса. У нас в семье существовала легенда, над которой я долго посмеивался и стеснялся пересказывать. Получалось, что мы произошли от наполеоновского солдата, барабанщика, который двадцатилетним оказался с французскими войсками в России, в Витебске заболел, от армии отстал, потом женился на местной женщине. От него пошли русские Вайли. В начале 80-х в Чикаго, на какой-то конференции, где все ходят с табличками на груди, я увидел человека с такой же фамилией, как у меня. Подошел, разговорились. Он сказал: «Вы напрасно смеялись и не верили. Все точно: Вайли из Эльзаса. Мои корни оттуда, и композитора Курта Вайля, и Симоны Вайль. Все они — эльзасские евреи». Стал выяснять — правда. Через несколько лет, попав в Эльзас, обнаружил в тех краях (на территории Германии у самой французской границы) городок, который просто так и называется — Вайль-на-Рейне. Сфотографировался возле дорожного указателя: вроде документ.

Ознакомительная версия.