Сталин — человек эпохи, но он не того периода, как Ленин или Маркс… Это глубочайший вид науки. И наука-то ставит политику… На определенном этапе Сталин сделал то, что никто не сделал и не мог бы сделать.

Если говорить о Ленине и Сталине, я сказал бы так: один — гений, другой — талант. Если говорить по делу, так получается.

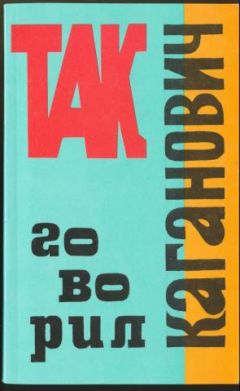

…Звонил Каганович, переживает, что не восстановили в партии. Перед съездом он звонил: «Думаю, нас теперь восстановят». Я ему ответил: «Думаю, нет. Кто будет восстанавливать? Те, кто исключал?» Ф. Ч.)

Теперь рассказываю Кагановичу:

— Он говорил так: «Я с ним много спорил, но ни один из нас не сделал и десятой доли того, что сделал Сталин. Я считаю Сталина великим человеком. Благодаря ему партия победила, мы выстояли, и я не знаю, что с нами было бы, если бы не он».

— Это он прав, — соглашается Каганович.

— Так он говорил во все годы нашего знакомства — и в шестьдесят девятом, и в восемьдесят шестом. Но добавлял: «Не могу понять, почему Сталин стал ко мне плохо относиться в последние годы? Полина Семеновна пострадала. Он стал мнительным в последние годы. Но и не надломиться трудно было».

— Я тоже так считаю. Видите, я почему спрашиваю? Вы читали его заявление в ЦК о восстановлении? Он написал, что сделал политические ошибки…

— Молотов говорил мне: «Ты учти, Каганович считался среди нас крайним сталинцем». Это мне напоминает Бабеля: папаша Крик слыл между биндюжников грубияном.

— Это потому, что я больше всех выступал, — объясняет Каганович. — Я больше всех выступал. Я оратор… Выступая на заводах, я, естественно говорил и от имени партии, и от имени рабочих…

Как вы считаете, как бы Молотов отнесся к современной политике, к современной кампании?

— Думаю, резко отрицательно. Он говорил о НЭПе как о временном отступлении. Ленин расценивал методы НЭПа как капиталистические методы, но мы вынуждены это делать, говорил Ленин, чтобы потом сильнее наступать.

— А в связи с кампанией десталинизации? — спрашивает Каганович.

— Отрицательно.

— К перестройке как бы отнесся?

— Сложный вопрос, потому что есть и положительные моменты, нужно многое обновлять, экономику запустили… Я вижу строй его мыслей. Он положительно отнесся к Андропову. Считал, что надо укреплять дисциплину…

— Как бы он отнесся к новому мышлению?

— Думаю, отрицательно. Потому что у него на первом месте, как и у Ленина, всюду, в любой работе, подкоп под империализм.

— Он правильно отнесся к империализму по вопросу о Программе партии — коммунизм в восьмидесятом году. В этом у меня с ним полное единство. То, о чем сегодня не упоминают. А где же Коммунистическая партия? А как бы он отнесся к современной гласности?

— Я думаю, в разумных пределах. То, что было, надо рассказать. Но надо же этому дать оценку с классовых, коммунистических позиций, а не с позиций мелкобуржуазных.

— А как бы он отнесся к руководству, которое сейчас, к Горбачеву?

— Думаю, отрицательно.

— И я тоже буду отрицательно, — соглашается Каганович.

— Он бы их считал правыми. То, с чем боролись перед войной.

— Политика борьбы за мир, по-моему, правильная, — говорит Каганович.

— Молотов тоже пришел к этому.

— Я считаю международную политику правильной, но теоретическое и идеологическое обоснование неправильное. Мы за мир, но отдавать идеологию — ни в коем случае! Нельзя и сдавать позиции социализма насчет государственных предприятий.

…Кагановичу весьма не нравится программа «Взгляд». Он подыскивает определение для ведущих.

— Негодяи! — восклицает Каганович. — Хорошее, точное слово — негодяи!

Рассказываю об одном эпизоде этой программы. Пожилой человек, жертва культа, спрашивает у бывшего чекиста, охранявшего Бухарина на процессе, Алексеева: — Вы видели живого Бухарина?

— Видел? Я его вот так водил! — ответил Алексеев.

— Но вы же знаете, их там били!

— Кто их бил? Их и бить не надо было, они и так во всем признались!

Я знаю В. Ф. Алексеева — это прямой человек. А у «Взгляда» свой взгляд на историю.

— Ко мне обращается много репортеров, — говорит Каганович. — Я никого не принимаю, никаких интервью я не даю и не хочу давать. Сволочей много всяких. Защищаться и прочее я отказался. Обращаются журналы — просят заметки, воспоминания.

— Что-то надо оставить для потомства.

— Я стал плохо видеть. Пишу наугад. Что-то у меня есть…

Мы пьем чай возле книжных полок, и Каганович размышляет:

— Вовсе не исключено, что эти военачальники старые даже были бы честными, работали «бы, но с ними было бы хуже во время войны.

— Молотов говорит так: «Я считаю, что если бы мы оставили такого, как Тухачевский, жертв у нас было бы больше, потому что неизвестно, куда бы он повернул. Какая бы у нас была пятая колонна!»

— Вот именно, вот именно, — соглашается Каганович. — По мнению всех нынешних, никакой пятой колонны у нас не было, никаких врагов не было, диверсантов не было, все это придумано, хитростью Сталина придумано.

— А кто шахты взрывал?

— Это надо будет написать, но никто не напечатает.

— Пока не напечатают, но многое меняется. Завтра придет человек и скажет: «А где мемуары Кагановича? Почему мы их не напечатали? Где Молотов?»

— Деникина печатать будут, Керенского. Сталина — нет, — говорит Каганович.

— А зачем Сталин? Он ненравственный человек.

— Потому что у Сталина — мировая революция, потому что у него антибуржуазное, антиимпериалистическое, а теперь это не упоминается.

— Говорят, Сталин вел политику ненравственную. А кто же вел в ту пору нравственную? Гитлер, наверно.

— Милюков теперь нравственный, — замечает Каганович. — Солженицына будут печатать.

Говорим о созданном профсоюзе колдунов, о летающих тарелках… И о Французской революции.

— Великие люди не пропадают, — говорит Каганович о Робеспьере. — Это я говорю и о Сталине. Правда, Робеспьеру до сих пор в Париже нет памятника.

— Когда у нас была монументальная пропаганда, — говорит Мая Лазаревна, — в двадцатые годы, поставили памятник Робеспьеру и в ту же ночь его разбили. Кто, неизвестно.

Мы могли только проиграть войну

…— Сейчас считают, что наша победа, — говорю я, — это не победа, если потеряли больше двадцати миллионов. Кровавые руководители, которые верили Гитлеру…

— Все дело в том, что в таком окружении фашистском, в каком была наша страна, в такой отсталости, как наша страна, она иначе чем проиграть любую войну, не могла. Только проиграть! За несколько лет попытались технику, промышленность и, особенно, сельское хозяйство поднять. После такой неожиданной атаки, которую получили от Гитлера, мы сумели при поддержке наших союзников быстро оправиться, эвакуировать пятнадцать миллионов людей, несколько тысяч заводов на восток. Транспорт должен был выдержать такое и к концу войны выйти так, чтоб мы могли выставить тысячи орудий, танков, самолетов. Вот, коротко говоря, гениальность и талант мобилизации всех сил на это дело.

Царь имел армию большую, а проиграл войну. Почему? Потому что страна была отсталая. Хлеба было мало, армия голодала, армия была безоружна, потому что та система хозяйства не могла противостоять системе хозяйства Германии. Вот и проиграл царь войну, Россия проиграла с огромными жертвами.

А потом наследники Николашки опять пробовали перейти в наступление восемнадцатого июня 1917 года. Революционные солдаты, которые были заражены теорией революционной и разоружены, усталые, измученные, при разъяснении большевиков о войне за чужие интересы — потерпели поражение.

Ничего не вышло у Керенского, ничего не вышло у эсеров и меньшевиков, и с иностранной помощью ничего не вышло у Гучкова и Милюкова, потому что они не вооружили армию, земля оставалась у помещиков. Потерпели поражение.

Но поражение в октябре 1917 года было уже не поражением царя, а поражением всей системы капитализма — неминуемо, согласно законам детерминизма, мы перескочили в социалистическую революцию. Но историческая необходимость и детерминистские условия сложились так, что мы иного выхода стране и народу не имели, как пойти за большевиками и строить социалистическое государство. А после Ленина, когда страна оправлялась при помощи НЭПа, опять пришел критический вопрос: социализм или капитализм? Денег нет, капиталов нет, накоплений нет, страна все-таки остается отсталой.

— Сталин поставил вопрос, что вначале надо укрепить союз с крестьянством. А потом, когда кулак окреп, нэпман окреп, заявил, что НЭП превратится в капитализм, или, как говорят в Одессе, капитал поставить надо, а не социализм. И кулак взял нас за горло, и лозунг Рябушинского, неосуществленный в семнадцатом году — задушить рабочий класс костлявой рукой голода — кулак хотел осуществить при помощи правых. Сталин сумел это понять, повернуть страну против кулака, против нэпмана и получил новое наступление после НЭПа.