Ознакомительная версия.

Гейзенберг первым делом взялся определять наблюдаемые величины, подходящие для атома.

Поскольку в атомном мире мы измеряем частоту света, испускаемого атомом, а также амплитуду – или интенсивность – спектральных линий, именно эти свойства Гейзенберг и выбрал. Затем он применил методы традиционной математической физики, чтобы вывести связь между классическими ньютоновскими наблюдаемыми величинами – положением в пространстве и скоростью – и спектральными данными. Он задался целью заместить с помощью этой выявленной взаимосвязи все величины, наблюдаемые в Ньютоновой физике, квантовым эквивалентом. Как выяснится, этот шаг требовал и творческого подхода, и смелости, потому что Гейзенбергу нужно было превратить положение в пространстве и импульс в математические сущности, оказавшиеся и новыми, и диковинными.

Новый тип переменных потребовался потому, что положение тела в пространстве, допустим, определяется указанием одной отдельной точки, спектральные данные же требуют другого описания. Каждое из многочисленных свойств света, испускаемого атомом, – цвет, яркость – описывается не одним числом, а целым набором чисел. Данные образуют матричную систему, потому что существует спектральная линия, соответствующая переходу из одного исходного состояния атома в любое конечное, и получается значение энергии для каждой пары Боровских энергетических уровней. Если это все кажется сложным, не переживайте – это на самом деле сложно. Когда Гейзенберг придумал эту систему, он сам назвал ее «очень странной»[376]. Но вот суть того, что он сделал: он удалил из теории электронные орбиты, которые можно себе вообразить, и заменил их чисто математическими абстракциями.

Работавшие с теориями атома до Гейзенберга стремились, как и Резерфорд, обнаружить механизм процессов внутри атома. Они мыслили недоступное наблюдению содержимое атома как существующее в действительности и пытались вывести природу наблюдаемых спектральных линий, основываясь на догадках о поведении содержимого атома – например, движущихся по орбите электронов. Их рассуждения всегда предполагали, что составляющие атома имеют те же ключевые характеристики, что и предметы, к которым мы привыкли в повседневности. И лишь Гейзенберг мыслил иначе, и ему хватило пороху смело объявить, что орбиты электронов – за пределами наблюдения, а значит – не реальны, и им нет места в теории атома. Таков был подход Гейзенберга не только к атому, но и к любой физической системе.

Настаивая на таком ходе рассуждений, Гейзенберг отказался от Ньютоновой картины мира как организации материальных объектов, у которых есть отдельное существование и определяемые свойства вроде скорости и положения в пространстве. Его теория, когда была доведена до совершенства, потребовала от нас принятия мира, основанного на иной понятийной схеме, – мира, в котором путь предмета и даже его прошлое и будущее не определены точно.

В теории Гейзенберга положение частицы представляется бесконечная матрица чисел, а не знакомые нам пространственные координаты

Учитывая, что в наше время многим людям непросто приспособиться к новшествам – к эсэмэс-общению и соцсетям, например, – можно лишь вообразить, какой открытости ума потребовала теория, утверждавшая, что электроны и ядра атомов, из которых мы с вами состоим, не имеют явно выраженного существования. Но подход Гейзенберга требовал именно этого. То была не просто какая-то новая физика, а совершенно новое представление о действительности. Оно привело Макса Борна к вопросу об извечном разделении между физикой и философией. «Я теперь убежден, – писал он, – что теоретическая физика есть подлинная философия»[377].

По мере того, как эти воззрения постепенно укладывались у Гейзенберга в голове и дополнялись математическими моделями, он все более воодушевлялся. Но в процессе у него случился приступ аллергии – настолько сильный, что ему пришлось уехать из Гёттингена и уединиться на скалистом острове в Северном море, где почти не было никакой растительности. Лицо у него, судя по всему, страшно распухло. И все же он продолжал работать, день и ночь, и завершил исследования, вошедшие в его первую статью о представлениях, которые перевернут всю физику вверх дном.

Вернувшись домой, Гейзенберг опубликовал свои открытия и выдал по экземпляру статьи своим друзьям Паули и Борну. Эта работа очерчивала общую методологию и применяла ее к паре простых задач, но Гейзенберг пока не мог приложить свои представления к расчету чего-нибудь практически интересного. Это было огрубление – зверски сложное и чрезвычайно загадочное при том. Борну разбираться с этим текстом было примерно так же, как нам общаться с людьми, каких иногда встречаешь на вечеринках: они без передышки толкуют о чем-то совершенно невнятном. Большинство людей на чтение материалов такой сложности выделяют пару минут, после чего бросают и пропускают стаканчик вина. Но Борн проявил упорство. И в конце оказался под таким сильным впечатлением от работы Гейзенберга, что тут же написал Эйнштейну[378] и сообщил ему, что соображения юного ученого – «несомненно верны и глубоки».

Как и Бора с Гейзенбергом, Борна вдохновляла Эйнштейнова относительность[379], и он отмечал, что сосредоточенность Гейзенберга на подлежащих измерению характеристиках подобна Эйнштейнову пристальному вниманию к результатоориентированным сторонам искажения времени – при разработке теории относительности.

Впрочем, Эйнштейну теория Гейзенберга не понравилась, и именно в этой точке эволюции квантовой теории Эйнштейн и квант двинулись каждый своей дорогой: Эйнштейн не смог заставить себя принять теорию, отказывающуюся от существования определяемой объективной действительности, в которой предметы имеют определяемые свойства – положение в пространстве и скорость, к примеру. Свойства атома могут быть объяснены промежуточной теорией, не основанной на орбитальном движении, – это Эйнштейн переварить мог. Но фундаментальную теорию, объявляющую, что таких орбит не существует, – под таким подписываться он был не готов. И потому позднее отмечал: «Я склонен верить, что физики не удовлетворятся… непрямым описанием Действительности»[380].

Гейзенберг и сам не до конца понимал, что создал. Впоследствии он вспоминал, как головокружительно это было – он работал до трех пополуночи как-то раз, уже стоя на пороге открытия, и так разволновался, что не мог уснуть. И все же, трудясь над рукописью первой статьи, в которой выдвигал свои соображения, писал отцу: «Работа моя сейчас идет не слишком хорошо. Получается немногое, и я не знаю, родится ли из всего этого другая [статья]»[381].

Борн тем временем ломал голову над диковинной математикой Гейзенберга. И в один прекрасный день его осенило: такую схему, как у Гейзенберга, он уже где-то видел. Математики, вспомнил он, называют это матрицами.

Матричная алгебра в те поры была предметом загадочным и темным, и Гейзенберг, судя по всему, ее переизобрел. Борн попросил Паули помочь перевести работу Гейзенберга на математический язык матриц (и расширить этот язык так, чтобы, по Гейзенбергу, в нем нашлось отражение бесконечному числу рядов и столбцов). Будущий нобелевский лауреат Паули возмутился[382]. Он обвинил Борна в попытке разрушить красивые «физические представления» его друга, введя в них «бестолковую математику» и «скучный путаный формализм».

На самом же деле язык матриц окажется в итоге большим упрощением изложенного Гейзенбергом. Борн нашел другого помощника в матричной алгебре – своего студента Паскуаля Йордана, и за несколько месяцев, к ноябрю 1925-го, Гейзенберг, Борн и Йордан собрали статью по квантовой теории Гейзенберга, ставшую вехой в истории науки. Вскоре после этого Паули усвоил их работу и приложил новую теорию к выводу характеристик спектральных линий водорода, а также показал, как на них влияют электрические и магнитные поля, что прежде было невозможно. Таково было первое практическое применение новорожденной теории, которая того и гляди готова была сместить Ньютонову механику.

* * *

Более двух тысяч лет прошло с рождения понятия «атом», более двухсот – со времен разработки Ньютоном классической механики, более двадцати – с тех пор, как Планк и Эйнштейн предложили понятие кванта. Теория Гейзенберга в некотором смысле стала кульминацией всего этого пути научного мышления.

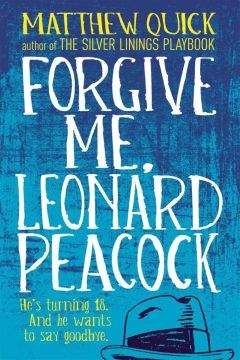

Вернер Гейзенберг (слева) и Нильс Бор

Загвоздка состояла в следующем: теория Гейзенберга в полноте представленности – это тридцать страниц объяснений энергетических уровней атома, а теория Бора то же самое растолковывала в нескольких строках. На это мой всегда практичный отец-портной сказал бы: «Ой-вэй, и ради этого надо было учиться столько лет?» И все же теория Гейзенберга превосходила Боровскую, поскольку приводила к результатам, основываясь на глубинных принципах, а не на частных допущениях, как у Бора. За это, как вам может показаться, теорию вроде как должны были немедленно принять. Но большинство физиков в исследованиях по теории кванта впрямую не участвовали и, похоже, мыслили, как мой папа. С их точки зрения тридцать страниц вместо трех строк – спорный прогресс. Они, включая и Резерфорда, совершенно этого не скрывавшего, не пришли в восторг и не заинтересовались – и отнеслись к Гейзенбергу так, как вы бы восприняли автомеханика, который докладывает, что поломку можно было бы исправить новым термостатом, но вообще лучше заменить весь автомобиль.

Ознакомительная версия.