Александр Рославлев. В БАШНЕ. Стихи. Книга первая. (Москва, «Эос». 1907). Стихотворения разных лет

Посвящение («Тебе, небесной, с ликом девы…»)

Тебе, небесной, с ликом девы,

Чье имя — «мудрость», я принес

Мои суровые напевы,

Цветы кровавых зорь и роз.

Я, огнекрылый, ярый воин,

Через века ведущий рать,

Гроза царей, я недостоин

Твоих сандалий развязать.

Но будь, святая, благосклонна,

Кинь высь надзвездного дворца,

С улыбкой на земное лоно

Сойди и выслушай певца.

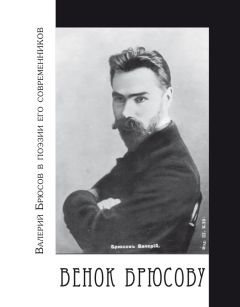

Учителю (Валерию Брюсову)

Учитель, в сердце откровенье

Стрелою огненной впилось,

И я, как ты, в оцепененьи,

Слежу в веках земную ось…

Ты вскрыл грозящие нам бездны,

Ты расшатал ее чеку,

И вот гласит твой стих железный

Твою суровую тоску.

Уйдя от гулкого смятенья,

Слепых чудовищ — городов,

Ты в своевольном заточеньи

Смертельно алчешь вечных снов.

В ночной тиши, мудрец упорный,

Вкушаешь яды вещих книг,

В мечтах: то зверь, то дух нагорный,

То Бога солнечный двойник.

На миг луч сладостной надежды

Пустыню мира озарит,

И вновь устало клонишь вежды,

Храня спокойный, строгий вид.

Моя душа встречалась где-то

С твоей великою душой.

Тропой тернистою поэта

Иду, учитель, за тобой.

Провижу вас грядущие века,

Провижу и скорблю душой неискушенной,

И скорбь моя, как море, глубока.

Орлиной мыслью к солнцу вознесенный,

Слежу я жизнь, слежу за мигом миг,

И вижу: рабство, кровь и труд бессонный.

Ум изнемог от бесконечных книг,

Я до конца изведал все соблазны,

Донес и сбросил тяжесть всех вериг,

Хохочет дьявол в маске безобразной,

И крутит стрелки огненных часов,

И ужас каждый час как будто разный,

Что ни мгновенье тысячи гробов

И тысячи рождений и зачатий.

Река из тел стремится в даль веков.

Богохуленья, бешенство проклятий,

И месть кому-то, месть, как змей в груди,

И всё в напрасной, непосильной трате.

Чего мы ждем, безумцы, впереди!

Далекий или близкий, брат безвестный,

Ты слышишь сердце? Слышишь? — Жди, жди, жди…

Не верь ему, мы, птицы в клетке тесной,

Забыли высь и голубой простор,

Нам не упиться музыкой небесной.

Что высь небес, нам страшны выси гор.

Тысячелетия, как день вчерашний.

О человечество, позор тебе, позор

От пирамид — до Эйфелевой башни!

Глас в Раме слышен, плачь и рыдание

и вопль великий, Рахиль плачет о детях

своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

Иеремия 31, 15

О, Вифлеем, ты горестью велик,

Ты стал в веках, как светлая гробница,

Как слезь любви сокровищный тайник.

Я помню все, я помню, мгла, как птица,

Рвалась и билась, помню блеск мечей

И как бы пьяные, тупые лица.

Мне не забыть безумья матерей,

Тщету их рук, их груди в жалкой дрожи

И кровь детей, о звери, кровь детей!

Мне не забыть разметанное ложе,

Замерший взгляд и вялость женских ног,

Его лицо и смех на лай похожий.

О ночь злодейств, о властолюбец Бог.

Убей меня, убей без промедленья,

Чтоб я, Твой раб, простить Тебя не мог.

Кровь, кровь детей, какое омраченье,

Позор отныне на главу Твою.

Как искупить? Возможно ль искупленье?

Не Ты ль дал солнце, чтобы дать змею,

Посеял мысль, не пощадив слепого,

И вметил высь у бездны на краю?

Тебя простить, о нет, я слышу снова

Рожки, команду, сотни голосов

И слово «Цезарь»— каменное слово.

Кровавый бред, кричащий из веков.

Безглазый ужас, маски исступлений,

И скорбь, которой выразить нет слов.

Тебя зовут обманутые тени

В тоске великой, Ты же глух и нем,

И слеп, — в Твой храм обагрены ступени,

И целый мир, как скорбный Вифлеем!

В хранилище старинных, пыльных книг

Вникаю я в далекие вещания…

Часы бегут и дорог каждый миг.

Я упоен блаженством обладанья

Глубинами забытых мудрецов,

И целый мир встает, как мир познания.

Но иногда величие веков

Гнетет меня, и веет жуткий холод

От выцветших, слежавшихся листов.

О, если б я был бесконечно молод,

О, если б жить несчетные года

И утолить неутолимый голод!

Но знаю, я обмануть: «нет» и «да»,

Минуют дни восторженных исканий

И мысль придет к безвременью труда.

Угаснет пыл сомнений и желаний,

Изменят недовиденные сны,

И я умру в начале начинаний.

Я разгадал томленье тишины,

И чуткий сумрак лодок запыленных,

И понял я, что в жизни все равны.

Не надо мудрости и песен исступленных!

Как все в Одном и как во всем Один,

Равны в близи и в знаках отдаленных

Поэт, мудрец и дерзкий арлекин.

Я видел барельеф, и до сих пор

Мне сердце жжет о нем воспоминанье…

Вот в небо крик, вот каменный укор!

Под барельефом не было названья:

Труп женщины, на нем мужчины труп,

Их Змей сдавил и замер в созерцаньи…

Взгляд у обоих холоден и туп,

Но столько страсти в жадном поцелуе

От смертной боли искривленных губ.

Проклятый Змей, чью силу роковую

Не одолеть, чьих чар не избежать,

Коварный Змей, обвивший ось земную!

Земля, земля — моя святая мать,

Везде прополз он — враг твой ненасытный,

На всем его зловещая печать.

Неуязвимый, злобно-любопытный,

Следивший жизнь несчетные года,

Он исказил твой облик первобытный.

Чуть не до неба встали города,

Где ровный свет, гудки автомобилей…

И где простор потерян навсегда…

Напрасны взрывы яростных усилий,

И крик «свобода» смелых бунтарей,

Нам не вернуться к легендарной были,

Когда под солнцем, звери меж зверей,

Бродили радостно Адам и Ева,

Прекрасны, мудры в наготе своей.

Что ж, сеятель губительного сева!

Ты победил: земля в сетях твоих.

Но чем еще насытишь алчность зева,

Дух познаванья, — темный бог слепых?

Жизнь — вечный пир, внимайте солнцу, люди,

Оно поет, у вас в крови поет,

О творческом, о неизбывном чуде.

Прекрасна дева в час, когда придет

Ее жених и с них спадут одежды,

Прекрасней мать, питающая плод.

Расти, дитя, вновь будут властны вежды,

Пронижет мысль все звезды и века,

И сердце примет новые надежды.

О счастье жить! В луче моя рука!

Какая радость чувствовать в ней силу,

И хрупкий стебель нежного цветка.

Во всем подобься гордому светилу

И улыбнись, когда тебе с тоской

Укажет кто на раннюю могилу.

Нет прошлого, нет жизни прожитой.

Не убывает ни одно мгновенье,

Но каждое вновь связано с тобой.

Проклятье утверждающим сомненье,

Клевещущим на солнечный простор!

Вот истина великого значенья,

Вот эпитафия: «Склони твой взор,

Пусть каждый знак, который здесь начертан,

Блеснет, как луч рассветный из-за гор,

Живи! Я жил, я мыслил — я бессмертен.