Владимир Маяковский - Париж (1924-1925)

На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Владимир Маяковский - Париж (1924-1925). Жанр: Поэзия издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.

Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.

Название:

Париж (1924-1925)

Автор

Жанр

Издательство:

-

ISBN:

нет данных

Год:

-

Дата добавления:

17 сентябрь 2019

Количество просмотров:

177

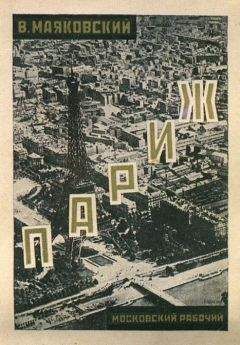

Владимир Маяковский - Париж (1924-1925) краткое содержание

Владимир Маяковский - Париж (1924-1925) - описание и краткое содержание, автор Владимир Маяковский, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки My-Library.Info

В основу цикла стихотворений «Париж» (поэма, по определению автора) легли впечатления от поездки поэта во Францию в ноябре — декабре 1924 года.

Париж (1924-1925) читать онлайн бесплатно

Париж (1924-1925) - читать книгу онлайн бесплатно, автор Владимир Маяковский