должен смотреть во все глаза. Но я хорошо поел и устал. Не найдется ли у вас местечка, где бы я мог поспать? На заре мне нужно уйти, потому что люди, исполняющие поручения Саладина, не смеют медлить, а ваше письмо уже в моих руках.

— Место для ночлега найдется, — ответил сэр Эндрю. — Вульф, уложи его, а завтра перед его отъездом мы снова поговорим. Пока до свидания, святой Никлас!

Снова бросив испытующий, проницательный взгляд, пилигрим поклонился и ушел вместе с Вульфом. Когда за ними закрылась дверь, сэр Эндрю знаком подозвал Годвина и шепнул:

— Завтра возьми несколько человек и проследи за Никласом, чтобы узнать, куда он направится и что будет делать; говорю тебе, я ему не верю… Да, я очень боюсь его. Такие путешествия к султану и от султана — странное дело для христианина. И, хотя он говорит, что от этого зависит его жизнь, мне кажется, честный пилигрим, приехав в Англию, остался бы на родине, потому что первый встречный священник освободил бы его от клятвы, которую неверный силой вырвал у него.

— Будь он бесчестен, он, вероятно, украл бы эти драгоценности, — сказал Годвин. — Разве они не стоят того, чтобы из-за них подвергаться опасности? Как вы думаете, Розамунда?

— Я? — ответила она. — О, мне кажется, все это имеет больше значения, чем мы думаем. Мне кажется, — продолжала она голосом, полным печали, и невольно слегка заламывая руки, — что для этого дома и для всех, кто в нем живет, времена насыщены смертью, а этот пилигрим с проницательными глазами — ее посредник. Какая странная судьба окутывает всех нас! Меч Саладина высекает ее; рука Саладина лишает меня моего скромного положения, возносит на высоту, которой я не искала. А сны Саладина, к роду которого я принадлежу, перевивают мою жизнь с кровавой политикой Сирии, с бесконечной войной между крестом и полумесяцем, составляющими мое наследие!

И, сделав печальное движение рукой, Розамунда ушла.

Старик посмотрел вслед дочери и сказал:

— Она права. Готовятся великие события, и каждый из вас примет в них участие. Из-за безделицы Саладин не стал бы так волноваться, тем более я знаю, он готовится к последней борьбе, во время которой будет опрокинут или крест, или полумесяц. Розамунда права. На ее челе блистает венец полумесяца дома Эюбова, а на ее сердце висит черный крест христиан; кругом же нее кипит борьба верований и племен! Как, это ты, Вульф? Разве он уже заснул?

— Как собака; кажется, он очень устал с пути.

— Может быть, он спит, как собака, открыв один глаз? Я не хотел бы, чтобы он убежал от нас ночью, я желаю потолковать с ним о многом, как я уже сказал Годвину, — заметил старый д’Арси.

— Не бойся, дядя, дверь конюшни я закрыл на ключ, а святоша пилигрим вряд ли подарит нам такого мула, — ответил Вульф.

— Конечно, нет, если я не ошибаюсь в характере подобных людей, — сказал сэр Эндрю. — Поужинаем, потом отдохнем. Нам это очень нужно.

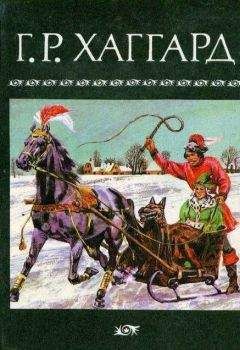

На следующее утро, за час до зари, Годвин и Вульф поднялись, вместе с ними встали и доверенные слуги, которых накануне предупредили, что их руки понадобятся. Вскоре Вульф с зажженным фонарем в руке подошел к камину в нижней зале: у огня грелся его брат.

— Где ты был? — спросил Годвин. — Ты ходил будить пилигрима?

— Нет, я поставил караульного на дороге к горе Стипль, другого на тропинке к заливу, потом задал корм мулу. Прекрасное это животное, слишком хорошее для паломника. Он, вероятно, скоро тронется в путь, так как сказал, что ему надо проснуться рано.

Годвин кивнул головой, и оба уселись на скамейку подле камина. Стояла холодная погода. Они задремали и не просыпались до рассвета. Наконец Вульф встал, стряхнул с себя сонливость и сказал:

— Он не сочтет невежливостью, если мы теперь поднимем его. — И, подойдя к краю залы, отдернул занавесь в нише и крикнул: — Проснитесь, святой Никлас, проснитесь! Вам пора прочитать молитвы, а скоро приготовят и завтрак.

Но Никлас не ответил.

— Право, — проворчал Вульф, возвращаясь за своим фонарем, — этот пилигрим спит, точно Саладин уже перерезал ему горло.

Он засветил фонарь и снова подошел к нише гостя.

— Годвин, — вдруг вскрикнул он, — иди сюда, он ушел!

— Ушел? — повторил Годвин, подбегая к занавеси. — Куда?

— Я думаю, обратно к своему другу Саладину, — ответил Вульф. — Видишь?

И он указал на широко открытый ставень в чуланчике и на дубовый стул, который помещался внизу. С его помощью Никлас поднялся на подоконник и проскользнул в узкое окошко.

— Вероятно, он чистит и кормит мула, которого ни за что не оставил бы, — сказал Годвин.

— Честные гости не расстаются так с хозяевами, — заметил Вульф, — но пойдем, посмотрим.

Они побежали к конюшне: она была заперта, мул благополучно стоял в ней; хотя они пристально всматривались, им не удалось найти каких-нибудь следов пилигрима, хотя бы отпечатка ноги на изморози. Только осматривая дверь конюшни, братья увидели следы попытки поднять засов каким-то острым инструментом.

— Очевидно, он твердо решил уйти, — сказал Вульф. — Ну, может быть, нам все-таки удастся его поймать. — И он приказал слугам оседлать лошадей и ехать вместе с ним обыскивать местность.

Полных три часа они скакали взад и вперед, но не увидели Никласа.

— Мошенник ускользнул, как ночной коршун, и, точно птица, не оставил следов, — сказал Вульф старому д’Арси.

— Я знаю только, — тревожно ответил старик, — что все это одно к одному; и мне не нравится, что ценность мула не остановила его: ему было важно только бежать так, чтобы никто не мог проследить за ним или узнать, куда он отправился. На нас наброшена сеть, племянники, и я думаю, что Саладин держит в руках ее концы.

Еще более был бы недоволен сэр Эндрю, если бы он видел, как пилигрим Никлас полз кругом замка, пока все спали, а потом подобрал свое длинное одеяние и, как заяц, побежал по направлению к Лондону. Он спешил, при свете ярких звезд замечая каждое окошко замка, в особенности окна солара; запомнил он также расположение пристроек и поворот на тропинку, которая шла к заливу Стипль.

С этого дня в старый дом вошел страх — опасение перед каким-то ударом, которого никто не мог предвидеть, от которого никто не мог защититься. Сэр Эндрю поговаривал даже о переселении в Лондон, где, как он думал, они были бы в большей безопасности, но дурная погода сделала дороги непроезжими, еще менее можно было думать о путешествии по морю. Итак, было решено, что если они и двинутся в