Когда подошёл Эгиль, разбойник ощерился, как погибающий волк. Рядом с ним, среди вставших торчком битых ледышек, на поверхности трясины лежал измазанный грязью тул; он схватил его и вытащил стрелу. Однако страх близкой смерти заглушил желание драться. Стрела упала в чёрную жижу.

– Не дай изгибнуть, датчанин… Вытащи, век рабом буду…

Он говорил по-словенски, начисто позабыв, что северный находник может и не понять его. Эгиль понял. Тут, впрочем, разуметь чужую молвь и не требовалось – всё ясно и без неё.

– Таких рабов… – усмехнулся старый берсерк. Он легко мог спасти тонувшего, ибо стоял от него в неполной сажени, да и силой Эгиля добрые Боги отнюдь не обидели. – Знаю я вас, нидингов… – тоже по-словенски продолжал он, глядя, как тяжёлые языки льдистой грязи охватывают плечи разбойника. – Тонете, сулите кошель серебра, а вытащишь – кабы в благодарность у тебя самого кошель не отняли…

Болдырев ватажник молча смотрел на него, силясь извернуться во влажной хватке болота и дотянуться до ветвей куста, от которого его вытянутую руку отделяли считаные вершки. Всё тщетно.

Эгиль подумал о том, что вживую видит тот самый ужас, что так недавно терзал его собственное воображение. Одно дело, когда жизнь дотлевает в израненном теле, уже неспособном ни драться, ни удерживать трезвое сознание. И совсем другое – если тело ещё полно сил, и его, живое, не спеша заглатывает смерть, и разум, потрясённый невозможностью происходящего, до последнего отказывается в это поверить…

Седобородый викинг упёрся ладонями в колени и назначил гибнущему врагу выкуп за жизнь:

– Расскажи-ка мне, что за важного человека везли к вам на плоту?

– Бо… – с готовностью начал разбойник.

Но тут наступающая жижа попала ему в рот, и он поперхнулся, выплёвывая густую торфяную кашу, обжигавшую холодом зубы. Когда же, запрокинув голову, он опять возмог свободно говорить и дышать – не стал доканчивать сказанного, а в глазах появилась решимость погибнуть, но унести тайну с собой. Эгиль, совсем было изготовившийся бросить ему верёвку, связанную петлёй, разочарованно выпрямился.

Медлительная трясина готовилась сомкнуться над обращённым к небу лицом. Человек жадно, судорожно довершал последние вздохи, отпущенные судьбой, – как будто лишняя горсть воздуха, успевшая наполнить лёгкие, должна была помочь ему отодвинуть неизбежный конец. Некоторое время разбойник выплёвывал грязь, и отчаянные рывки всего тела позволяли ему чуть приподниматься, высвобождая губы и подбородок. Но жижа была слишком густой и студёной, и силы таяли быстро. Трепыхания, заставлявшие трясину колебаться тяжёлыми медленными волнами, делались всё слабее. Ладони тонущего реже прорывали поверхность, и вот уже он не сумел схватить ртом воздуха – остались видны только забитые грязью, отчаянно раздувающиеся ноздри… а потом – лишь лоб и глаза, ещё зрячие, ещё пытающиеся моргнуть слипшимися ресницами… вот лениво вспух и лопнул перед ними пузырь, вырвавшийся изо рта…

Эгиль, вздрогнув, схватился за лук. Ему показалось, мутнеющие глаза успели различить нацеленное прямо в них жало бронебойной стрелы… И поблагодарить взглядом за избавление от последних мучений.

Обратный путь в Новый Город Искре запомнился плохо…

Стрела, угодившая куда ни один воин не захотел бы – в самый верх стегна, – разорвала большую кровеносную жилу, так что молодой Твердятич полными пригоршнями терял кровь ещё на бегу. Она не подумала иссякать и потом, когда он уже достиг островка и повалился без сил. Такая рана – не просто жестокая скорбь для гордости и для тела, она и с белым светом распроститься может заставить. Кровь истекала толчками, неудержимо вырываясь кругом древка стрелы. Войди та хоть чуть ниже, ногу перетянули бы жгутом, а тут – как подступиться?.. Хорошо, Харальд вовремя додумался. Видел, как порой спасали раненных в грудь или живот, и здесь решил поступить так же. Распорол на Искре штаны, примерился – и стал с силой вдавливать кулак в белое тело повыше раны:

– Терпи, побратим!..

Искра терпел, а Харальд пробовал так и этак, и на семьдесят седьмой раз ему повезло. Попал на жилу и притиснул её к кости, запирая кровь. Держать было неудобно и тяжело, руки у сына конунга скоро стали дрожать. Он не позволил себе переменить положения, глядя, как Эгиль склоняется над юным словенином, собираясь тащить из тела стрелу.

– Это мерянская стрела, – поглядев на оперение, неожиданно вмешался Тойветту. – У неё головка с шипами, как у остроги. Так её не вынешь, резать надо!

– Резать, – сердито задумался Эгиль. – Легко сказать! Если ты так сведущ в здешних стрелах, может, подскажешь, как сидит наконечник?

– Ну… – свёл золотистые брови ижор. – Видел я однажды мерянина, приделывавшего оперение…

Искра немного послушал их пересуды, представил, как его сейчас живого резать начнут, – и обмяк, уронил голову.

Вынимать стрелу было опасно. Очень опасно. Оставлять – вовсе нельзя. И решать следовало быстро, потому что с Болдырева островка мог подоспеть новый отряд – выяснять, куда запропастились отряженные в погоню. Искру крепко связали, чтобы помимо воли не дёрнулся. Дали в зубы сосновый сучок – не допустить невольный крик боли до чуждых ушей. Эгиль приготовил нож, а Тойветту, кривясь и кусая губы, положил Искре на шею удавку. Иным способом оградить его от лишней муки они не могли.

Вообще-то Эгиль гораздо более преуспел в отнятии жизни, нежели в искусстве её сбережения. Позже, за пивом у очага, он сознавался, что не слишком надеялся на успех и уповал только на Богов и живучую молодость Искры. Однако Эйр, небесная врачевательница, была нынче милостива к старому берсерку. Он добрался до наконечника – действительно финского двузубого, как верно определил Тойветту, – и бережно вынул его, а потом прижёг вспоротое тело, чтобы надёжно остановить кровь. Тогда Харальд смог разогнуться и отнять сведённые судорогой руки. Чистая тряпица, которой они повили Искре стегно, сразу начала промокать и набухать красным. Они внимательно следили за расползавшимся пятном, но уносящего жизнь потока не было и в помине.

– Рано радоваться! Теперь донести надо, – сказал Эгиль, стирая с лица обильно катившийся пот.

Ему было жарко. Он выпрямился, еле разогнув окостеневшие ноги. Снег густо летел над маленьким островком посередине болота, посвистывая в кроне сосны и в голых ветках кустов: позёмка сменилась самой настоящей метелью. Белёсая мгла наверху мутно розовела предзакатным огнём. Все четверо провели на ногах без малого сутки, с пустыми животами и почти не отвязывая лыж от сапог… А вот погоня, могущая вновь прийти по их головы, будет сытой и свежей…

Искра, уже освобождённый от пут, лежал на земле и не открывал глаз. Извлечение стрелы он вынес с редкостным мужеством, которого, признаться, не ждали от домоседа ни Харальд, ни Эгиль. Посреди болота не из чего было сотворить даже плохонькие носилки, и Эгиль расстелил на снегу широкий кожаный плащ:

– Клади его… Да поосторожней смотри!

Он первым впрягся в сбрую, наспех связанную из запасных тетив. Искра лежал лицом вниз, чувствуя щекой все неровности болотного льда. Рана в стегне, только что сводившая его с ума раскалёнными волнами боли, стала чужой и далёкой; гораздо сильней и обидней болел глубокий след, вдавленный в шею милосердной удавкой ижора. Искру больше не колотило от потери крови и холода – откуда-то мягкими волнами наплывало тепло. Он здраво подумал, что не мог ещё поспеть настолько замёрзнуть… Эта мысль была неинтересна ему и скоро покинула разум. Когда жизнь колеблется на краю пустоты, значимость вещей странным образом изменяется. Смерть становится безразлична, а ничтожные пустяки готовы перевесить весь мир.

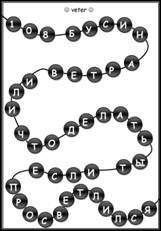

– Бусы! – сказал Искра, широко раскрывая глаза.

Тропинка здесь была уже не такой опасной и узкой, и Харальд, бежавший следом за Эгилем, сумел наклониться к другу:

– Что?..

– Бусы… – повторил Искра, и его веки снова отяжелели. – Бусы… Красные… Жёлтые…