Особый угол наклона земной оси к плоскости эклиптики, — тот угол, что всего более отвечает за географию нашу и, соответственно, нашу историю, — вызвал явление, в Лондоне именуемое летом. Летящий шар отворотился самой цивилизованной своею стороной от солнца, произведя таким манером ночь на Селвуд-Teppac, в Саут-Кенсингтоне. В № 91 по Селвуд-Teppac, две лампы — в первом и во втором этаже — без слов доказывали, что человеческая изобретательность в силах перехитрить природу. № 91 был один из десяти тысяч домов между Саут-Кенсингтон-Стейшн и Норт-Энд-роуд. Дом этот, со всеми неудобствами, с подвальной кухней, сотней приступок и ступенек, с нечистой совестью (он уморил несчетных слуг), заламывал к небу дымовые трубы и обреченно ждал дня Страшного Суда для лондонских домов, решительно не замечая ни угла оси, ни скорости земной орбиты, ни даже опрометчивого лёта всей солнечной системы сквозь пространство. Вы сразу чувствовали, что № 91 несчастен, и что осчастливить его может только вывеска «Сдается внаем» на фасаде и «Непригодно для жилья» на подвальных окнах. Но ни одним из этих преимуществ он не обладал. Годами пустуя, никогда он не бывал свободен. На всем своем благородном и широком жизненном пути ни разу не сдавался он внаем.

Зайдите же, вдохните атмосферу тоскующего дома, который обыкновенно пуст, но не сдается никогда. Все двенадцать его комнат погружены в унылый мрак, за исключеньем двух; подвальная кухня погружена в унылый мрак; и только эти две комнаты, как два ящика, один на другом, борются, бедняжки, с унынием десяти прочих! Постойте-ка в темной прихожей, вберите эту атмосферу в свои легкие.

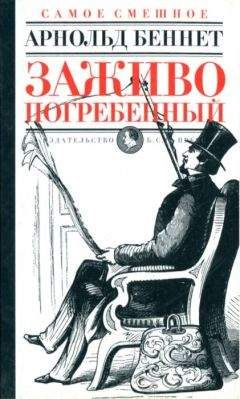

Главным, самым поразительным предметом в освещенной комнате первого этажа был халат — того цвета между лиловым и багровым, какой предки наши предпочитали называть «бордо»; одежда стеганая, подбитая лебяжьим пухом, легкая, как водород (почти), и теплая, как улыбка ласкового сердца; пусть старая, пусть кое-где и потертая одежда, пусть пропускавшая там-сям снежно-белое перо сквозь атласистые свои поры; и однако же — мечта, а не халат. Он безраздельно царствовал в нечистом, голом помещении, сияя роскошными своими складками в свете заменявшей солнце керосиновой лампы, водруженной на сигарный ящик на грязном сосновом столе. Керосиновая лампа имела стеклянный резервуар, щербатое стекло, картонный козырек и стоила, надо полагать, меньше флорина; пять флоринов окупили б стол; прочая же обстановка, — кресло, в котором раскинулся халат, стул, полка, три пачки сигарет и вешалка для брюк, — тянули еще на десять флоринов. В потолочных углах, в тени козырька, пряталась сложная система паутины — совершенно в тон устлавшей голый пол серой пыли.

Внутри халата был человек. Человек этот достиг интересного возраста. Я разумею — того возраста, когда уж вы расстались с обольщениями детства, когда вы считаете, что познали жизнь, когда вы часто погружаетесь в раздумья о том, какие дивные гостинцы припасло вам будущее; возраста, короче говоря, самого романтического и нежного из всех возрастов (то есть у мужчины). Одним словом — пятидесятилетнего возраста. Возраста, нелепо принижаемого теми, кто его еще не достиг! Духоподъемного возраста! Как же трагически обманчива бывает внешность!

У обитателя бордового халата были: короткая седеющая бородка и усы; густая шевелюра переходного окраса от перца к соли; множество морщинок во впадинах между глазами и свежей розовостью щек; и глаза эти были печальны; очень даже печальны. Встань он, распрямись, взгляни отвесно вниз, он бы увидел не свои шлепанцы, но выдавшуюсю вперед пуговицу халата. Поймите меня правильно; я не намерен ничего скрывать; я вовсе не опровергаю цифр, записанных в блокноте у его портного. Ему было пятьдесят. Да, и как большинство пятидесятилетних мужчин, он был молод, очень даже молод, и, подобно большинству пятидесятилетних холостяков, он был скорей беспомощен. Он догадывался, что ему не очень повезло. Выковыряй он, исследуй свою душу, и в ее глубинах он бы выискал печальное, жалостное желанье, чтобы о нем позаботились, укрыли бы его, защитили от грубости и неустройства мира. Естественно, сам он в этом ни за что бы не признался. И можно ль ждать от пятидесятилетнего холостяка признанья в том, что он похож на девятнадцатилетнюю девушку? Тем не менее, как ни странно, сердце пожившего, пятидесятилетнего холостяка и сердце девятнадцатилетней девушки похожи куда больше, чем девятнадцатилетние девушки могут себе представить; особенно, если пятидесятилетний холостяк сидит, одинокий и покинутый, в два часа пополуночи, в унылой атмосфере дома, который пережил свои мечты. Ей-богу же, только пятидесятилетние холостяки меня поймут.

Остается неизвестным, о чем думают юные девушки, когда они думают; девушкам и самим это неизвестно. Как правило, одинокие мечты пятидесятилетних холостяков едва ли менее взывают к толкованью. Но обитатель бордового халата был исключением из правила. Он знал и мог без нас с вами объяснить, о чем он думает. В сей печальный час, в печальном месте, грустные мысли его были сосредоточены на блистательном, необычайном успехе, выпавшем на долю одаренного и славного созданья, известного народам и газетам под именем Прайама Фарла.

В те дни, когда Новая галерея еще была новой, в ней была выставлена картина, подписанная неизвестным именем Прайама Фарла и вызвавшая такой шум, что месяцами потом культурный разговор без ссылок на нее считался прямо неприличным. То, что автор великий художник, ни в ком не вызывало никаких сомнений; единственный вопрос, какой считали своим долгом решить культурные люди, был: величайший ли он художник всех времен и народов или только величайший художник со времен Веласкеса. Культурные люди и по сей день об этом спорили бы, не просочись, не дойди до них слух, что картина отвергнута Королевской академией. Культура Лондона тотчас забыла свои споры и сплотилась против Королевской академии, — института, не имеющего права на существование. Дело дошло до парламента и даже заняло у законодателей целых три минуты. Напрасно Королевская академия стала бы ссылаться на то, что не заметила картины, ибо размеры ее были два на три метра; на ней изображен был полицейский, самый обыкновенный полицейский в натуральную величину, и то был неслыханный, поразительный портрет, но мало этого: то было первое явление полицейского в высоком искусстве; говорят, преступники буквально от него шарахались. Нет уж! Никак Королевская академия не могла бы доказать, что не заметила картины. Честно говоря, Королевская академия и не доказывала, что случайно что-то проглядела. Не доказывала она и своего права на существование. Собственно, она и вообще ничего не доказывала. Она тихо-мирно продолжала существовать, ежедневно принимая сто пятьдесят фунтов шиллингами на свои полированные турникеты. О Прайаме Фарле не удавалось выяснить никаких подробностей, адрес же его был: «До Востребования, Сен-Мартен-Ле-Гран». Не один коллекционер, вдохновляясь верой в собственный вкус и благородным желаньем поддержать отечественное искусство, пытался за несколько фунтов приобрести картину, и энтузиасты эти были задеты за живое и расстроены, узнав, что Прайам Фарл назначил цену 1000 фунтов — да за такие деньги редкую марку купить можно!

В результате картина осталась непроданной; и после того, как развлекательный журнал безуспешно призывал читателей опознать изображаемого полицейского, дело заглохло, и летняя публика привычно занялась вопросами о том, кто на ком собирается жениться.

Все ждали, естественно, что Прайам Фарл, как исстари ведется среди тех, кто успешно трудится на благо Британской Живописи, предложит следующего полицейского Новой галерее, потом еще одного, и так далее, в продолжение двадцати лет, в конце какового срока Англия его признает любимейшим своим живописателем полицейских. Но Прайам Фарл вовсе ничего не предложил Новой галерее. Он будто забыл о Новой галерее, что выглядело невежливо с его стороны, чтоб не сказать неблагодарно. Наоборот даже, он взял и украсил Парижский салон большим морским пейзажем, с пингвинами на переднем плане. Его пингвины стали на выставке гвоздем программы; они сделали пингвина самой модной птицей в Париже, и даже (спустя год) и в Лондоне. Французское правительство предлагало их выкупить за счет казны по сходной цене в пятьсот франков, но Прайам Фарл вместо этого их продал американскому коллекционеру Уитни С. Уитту за пять тысяч долларов. Скоро он продал тому же коллекционеру и полицейского, которого оставил было себе, — за десять тысяч долларов. Уитни Уитт был тот самый эксперт, который выложил двести тысяч долларов за Мадонну со святым Иосифом кисти Рафаэля. Вышеупомянутый развлекательный журнал вычислил, что если учитывать только площадь, занимаемую на холсте этим полицейским, рисковый коллекционер ухлопал по две гинеи на каждый его квадратный сантиметр.