знает, кто и чем. Как выяснилось, это был просто классный парень, звали его Фрэнк Мур. Когда приехала полиция и нас забрали в участок (соседи, конечно, видели, что там творилось и кто все это сделал), он и не подумал выдвигать против нас обвинения. Весь ущерб полностью покрыла страховка, а мы себя чувствовали круглыми дураками, какими мы, собственно, и были.

К счастью, особенно побузить мне просто времени не хватало: ведь я и спортом занимался, и работал, и еще меня влекла окружающая природа. Одна беда: я постоянно стремился все делать по-своему. У отца нет времени возить меня на рыбалку так часто, как мне хочется? Ну и не надо. Сажусь на свой мотоцикл и еду куда глаза глядят — на рыбалку или куда еще.

Такое отношение к жизни не очень увязывалось с нашим домашним распорядком. И вот однажды — было это чуть больше чем за год до моего несчастья — отец усадил меня рядом с собой, чтобы поговорить о свободе и независимости. Поясню: он хотел, чтобы я больше времени проводил дома. Ну, это мне было вовсе ни к чему. И я убежал из дому. На попутках добрался до коттеджа моего кузена. Вот так-то, знай наших!

Пару часов спустя туда же заявляется моя мамаша. Вычислила, значит, куда я мог смыться, сама отправилась туда и притащила меня назад. А отец тут как тут, поджидает.

— Если такое случится еще раз, — пригрозил он мне, — возврата не будет.

— Насчет этого не беспокойся, — огрызнулся я, — если такое вновь случится, я уж точно не вернусь.

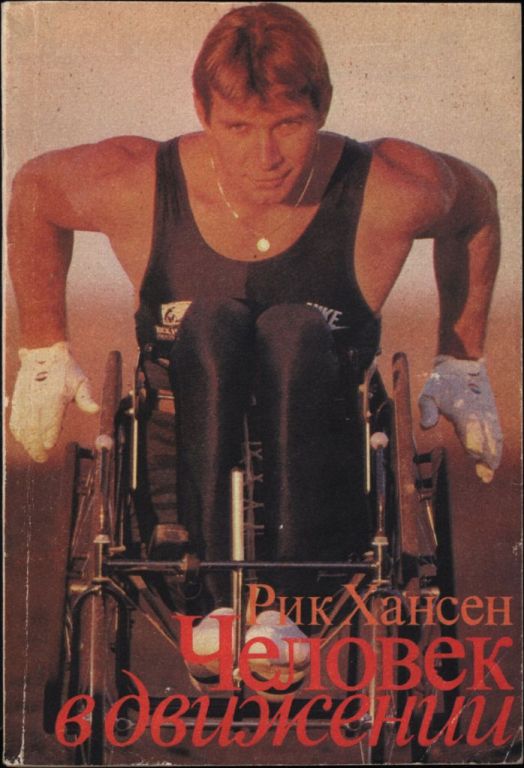

Таков был Рик Хансен, что вернулся в Уильямс-Лейк в инвалидной коляске: малый шестнадцати лет от роду, так и не успевший обрести крепкие семейные узы. Он не сумел понять своих родителей, не научился общаться ни с ними, ни с братом или сестрами, не умел выказать любовь, которую питал к ним. Паренек деятельный, прирожденный лидер, он делал все по-своему, не мыслил своей жизни без независимости и возможности свободно бродить по свету.

И вот я беспомощен и все мне теперь нужны. Я это ощутил во время рождества. Привезли меня из госпиталя Дж. Ф. Стронга на самолете, причем и погрузили на него, и выгрузили, приторочив к какой-то штуковине на колесиках: я тогда еще недостаточно хорошо стоял на скобах. Я просто сгорал от такого унижения.

Итак, я снова вернулся домой, по крайней мере так все думали. Что касается меня, я не был в этом уверен. В мыслях я переносился в прежнюю, «доаварийную» жизнь, отрывался от дома и вновь был свободен. Дом оставался домом и, кстати, был очень полезен — здесь можно было поесть и поспать, но все равно по возможности я старался быть вне его. Такое отношение сохранилось во мне, я это почувствовал, как только вновь оказался здесь, но чувство это было двойственное. Дом по-прежнему был нужен, по-прежнему хватало веских доводов, чтобы жить в нем, но не зависеть от него я больше не мог. Я уже не мог заскочить домой и вновь убежать и вообще жить как хочется. В определенном смысле я превратился в заключенного.

Моя родня сновала вокруг. Отец перестраивал подвал — там должна была быть моя комната и ванная. У матери с отцом своих проблем хватало, но было совершенно очевидно, что их заботило в первую очередь. Я по-прежнему держал зуб на них, но они ни разу не сказали грубого слова, ни разу не дали мне почувствовать себя ущербным.

Многие люди спрашивали меня: не послужило ли горе, свалившееся на мою семью в результате случившегося со мной несчастья, причиной развода родителей. В действительности все наоборот. Думаю, что забота обо мне удерживала их какое-то время вместе. Но вызванный этим стресс, видимо, послужил окончательным ударом для матери.

Во-первых, несчастный случай с отцом. Потом Бред страшно обжег ногу, когда у него в кармане взорвались петарды. Он в панике рванул вперед и врезался головой в подъезжавший автомобиль, сломав при этом кости обеих глазниц. Потребовалось вмешательство хирурга, хорошо еще, что зрение сохранилось. А за год до моей катастрофы дедушка Гибсон погиб от несчастного случая на ферме. В тот день на нем была шерстяная рабочая рубашка, застегнутая по самое горло. Рукав рубашки попал в комбайн, и по мере того, как механизм засасывал и терзал ткань, рубашка задушила его. Бабушка Элси нашла его, когда принесла чаю в полдень. Дедушкина шляпа валялась на земле, а молотилка все работала. Бабушка влезла на край бункера и увидела, что он лежит на дне.

Предел страданий, которые могут вынести люди, не безграничен, особенно когда семейная жизнь разваливается на глазах, а ресурс нервов исчерпан. Маме было особенно трудно еще потому, что она пыталась отговорить меня от той поездки на рыбалку. Незадолго до смерти дедушка Гибсон проезжал той дорогой и сказал ей: «Не разрешай ребятам ездить в Белла-Кулу».

Но конечно же, мы туда поехали, и душа ее разрывалась от чувства вины: ведь она считала, что в дедушкиных словах содержалось предчувствие и она должна была любой ценой удержать меня дома. Как будто ей это было по силам.

Мои родители тянули свою волынку еще пару лет. Я был в университете, когда они разъехались, а потом окончательно разошлись. Горечи я от этого не испытал, лишь надежду, что теперь они наконец обретут покой и вздохнут с облегчением — ведь наконец-то закончилось то, что должно было кончиться уже давным-давно.

Когда я думаю о своих родителях, будь то в хорошие или в трудные времена, вот что приходит на ум в первую очередь: когда я в них нуждался, они были всегда рядом. Я любил их тогда, люблю теперь и всегда буду любить.

Тем временем приходилось не забывать о том, что существует окружающий мир. Окружающий мир и школа. Я ее почти что не посещал. Одни поездки в город чего стоили. Уильямс-Лейк представлял из себя маленький рабочий городок, и здешним людям никогда не приходилось иметь дело с чем-либо подобным. Моя коляска была единственной на весь город — на город, вовсе для нее не приспособленный. Здесь слышать не слышали о том, что в мире существует строительство с учетом доступности для инвалидных колясок, и самая ничтожная моя поездка заканчивалась тем, что