— Пионери, — ворчала она, гремя самоварной трубой. — Пионери и пионерьки, костры и дымища.

Я сидел в сторонке, двумя руками отмахиваясь от комаров. Был поздний вечер, было светло как днем, и Двина под обрывом играла всеми красками исчезнувшего за горизонтом солнца.

— Пионерьки называются, а грудища — как у верблюда. Иди в дым, горемыка, чего комарье подпаиваешь?

Я послушно пересел поближе к струе густого желтоватого дыма, валившего из самоварной трубы. Анисья еще раз громыхнула ею, подсыпала сосновых шишек, ударила ладонью о ладонь и сердито уселась рядом. Закурила и вдруг заворчала, не глядя на меня:

— Меня такой, как пионерьки эти, на Канал пригнали за то, что я с реки Лены, где жить нам было велено, самовольно бежала в село свое родимое. Тугая была: надавишь — соком брызну, ей-богу, будто тыщу жизней в себе носила. На Канале говорят: во, говорят, еще одна рожалочка приехала. Это меня так воровайка Муся окрестила и к себе в барак взяла. Блатным всегда лафа, а тогда — наособинку: бригадами командовали, контриков очкастых перевоспитывали и жрали с котла первые, а нам — водица теплая. Я потому к ним-то и пошла, дура, а Муся эта меня на второй день своему полюбовнику подложила. От него я и понесла попервости, да мертвенького родила: глупой была очень, отбиваться не умела, и мяли меня тогда сильно, когда и по пять раз на дню мяли, вот ребеночка и задушили. Много раз я потом мертвеньких скидывала, а шестерых живеньких родила и кормила, сколь дозволяли. Месяца четыре-пять покормлю, и отбирают от меня деток моих, как щенят у суки. Опять в барак, опять на общие. Я ревмя реву, груди огнем горят, молоко из них ручьями текет, а меня — на лесоповал да на полную норму. Из-за слез деревьев не видишь, в ушах не пилы — деточки твои плачут, и думаешь только: Господи, хоть бы тебя, непутевую, боланом каким придавило. А потом глохнешь вроде, сердце запекается, и рвешь ты собственных своих деток из себя самой. Где они сейчас, как зовут их, какая такая фамилия у них? Ничего не знаю. Без вины я виноватая, а на деток все одно глядеть не могу. Душа у меня темнеет, будто черной пылью покрывается, и стыд уж так гложет, что задавиться хочется. Почему стыд, спросишь? А кто ж его знает, может, и от совести. Все во мне убили, все во мне пожгли, все во мне опоганили, а совесть и там выжила. И боюся я детских глаз, будто подлюка я и стерьва. Страдали мы с Лерей Милентьевной, страдали, рожали-рожали, а на старых годах — никогошеньки в доме. Как в лесу, хоть «Ау!» кричи…

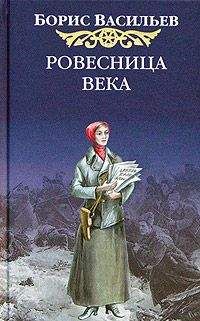

Калерия Викентьевна Вологодова родилась в 1900 году, и история превращения ее в бабу Леру расписана по ключевым датам нашего столетия. Пяти лет от роду она проснулась от стрельбы на Пресне, в десять рыдала навзрыд, узнав о смерти Толстого, в пятнадцать провожала на германскую свою первую, еще старательно скрываемую от самой себя любовь.

— А в семнадцатом он вернулся, можете себе представить? Ноябрьской ночью забарабанили в двери. Все испугались: глухая темень, правопорядок рухнул, на улицах вторые сутки идут бои. Но стучали настойчиво, пришлось открыть, и вбежал Алексей. В форме, офицерской портупее, еще с Георгием, но уже без погон.

«Лера, у нас — тяжелораненые, юнкера обошли, хотите нам помочь?»

И я пошла сразу, как стояла, так и пошла, даже, кажется, забыла оглянуться. Моя жизнь начиналась, как роман, и я была счастлива, как бывают счастливы только в романах…

Так тихой белой ночью баба Лера начала рассказывать мне о самом главном, самом светлом, гордом и чистом — о своей молодости. И я понял секрет ее бессмертного оптимизма: вся ее жизнь опиралась на легендарную юность, идеально совпавшую с юностью нашей страны.

Каждое дитя рождается в муках и крови, и каждая мать обмирает от счастья, навсегда забывая собственную боль. И ребенок, по-моему, плачет тоже от счастья, тоже навсегда забывает об ужасах собственного рождения и подсознательно помнит только великий миг освобожденья…

Стояло жаркое лето. Еще не объявился Грешник, еще было время до смертной зимы; еще сухонькая, с фигуркой подростка баба Лера неделями бродила по лесам, ночуя в брошенных селениях и забытых скитах. Она была удивительно отважной, эта дочь царского сановника, жена героя Гражданской войны, вдова врага народа, вечно юная большевичка революции и солнечная женщина безулыбчивого двадцатого столетия.

— Страшно ли одной в лесах? Порою невыносимо, но страх — самое унизительное чувство. Он перечеркивает человеческое «Я», оставляя животное «МЫ»: недаром страх был оружием фашизма и уголовщины. Я знаю первое лишь по документам, но хорошо знакома со вторым. И когда я подавляю в себе страх, я торжествую победу над всеми, кто пытался вселить его в меня. О, это удивительное чувство, будто в вас звучит труба. Далеко-далеко и звонко. Кто хоть раз слышал ее, тот никогда не унизится до страха.

Она говорила закругленными книжными фразами, но так, что собеседник никогда не ощущал резонерства, оставаясь собеседником и не превращаясь в слушателя. Баба Лера сообщала только то, во что веровала, не боясь банальностей, а потому и не скатываясь на них. Я любил слушать ее и Анисью, может быть, еще и потому, что к этому располагала сама природа — белые ночи, играющая красками на закатах и зорях Двина, оглушающая тишина и огромные пространства когда-то густо населенного, а теперь обезлюдевшего края. Это была добычливая окраина, где до сей поры жили не знавшие крепостного права потомки гордых новгородцев, отличавшиеся особой степенностью, достоинством и самостоятельностью. Они не подверглись той обработке страхом, который был характерен для жителей собственно Великороссии, и мне восторженно представлялось, что они бесстрашны и несгибаемы извеку. Я объявил об этом, но баба Лера грустно улыбнулась:

— Аниша родом из этих мест. Поговорите с нею.

Я перевел рассуждения о страхе на понятный Анисье язык. Она сидела на высоком парадном крыльце строенного на века дома и сосредоточенно скоблила репу уцелевшими зубами. Выслушав, долго разминала огрубевшими деснами сладковатую кашицу.

— Самостоятельные были, верно. Это в России лапотники, а у нас — все в сапогах, даже если и бедолага какой. И бар не было, правильно говоришь. Даже слова такого не знали, баушка сказывала, а потому и жили мы дружнее, чем у вас в России.

— Ой ли? И бедняки с кулаками дружили?

— Ха! — она колюче глянула на меня. — Кулаков тогда и навовсе не было. А вот так скажу тебе, что в каждом селе обязательно одно окошко светилось цельную ночь. Сегодня, скажем, у Савостьяновых, завтрева у Чекалкиных, а там еще у кого. Вроде как дежурство. Чтоб человек и в самую черную ночь знал, под каким окном ему краюху хлеба искать.

— Для охотников, что ли?

— Эхма! — с презрением выдохнула Анисья. — Охотник, он и в дверь войдет. А этот свет для тех, кто сторонкой шел, глухой да неведомой, ночами да лесами. Кто глаз опасался, чтоб людей во грех не вводить, чтоб им врать не приходилось. Беглым окошечки ночью светили, беглым.

— Каторжникам?

— Это для начальников они — каторжные.

— А если убийца?

— Ты, что ль, ему судья? Раз бежал, значит, несогласный. Согласный никуда не бегал, совесть не позволяла.

— Аниша, ну как же так? Ты же уголовников ненавидишь, а тут вдруг защищаешь их.

Анисья долго молчала, а потом разразилась монологом, где частично понятными были только матерные слова. Но то ли потому, что ругалась она на блатном жаргоне, то ли от искренности матерщина не похожа была на сквернословие, а казалась словесной шелухой. Баба Лера всегда останавливала такие пассажи, по-особому, искоса поглядывая на Анисью. Та сразу же замолкала и начинала усиленно пыхтеть, будто бежала в гору.

— Нелогично рассуждает наша Аниша? — улыбнулась баба Лера. — А вы попробуйте забыть о тех абсолютах, которые заучивают с детства. Ведь думать — значит анализировать предлагаемые обстоятельства, а не с натугой припоминать, как там полагается реагировать по правилам. Я зануда?

— Что вы, баба Лера!

— Вероятно, но что же делать, когда так хочется оставить людям хоть чуточку личного опыта.

Баба Лера сокрушалась, что мало у нее сил и мало времени. Она вела в огромном Красногорском совхозе необозримый по темам курс лекций: рассказывала о Софье Перовской и Екатерине Второй, о правах женщины и обязанностях матери, о свободе личности и законах общества, о Гражданской войне и строительстве социализма, о… Господи, о чем может рассказывать потомственная русская интеллигентка? Она торопилась успеть, не щадила себя, выступала и писала, и в далекое Красногорье шли весомые посылки с книгами, журналами и фотокопиями документов.

— Мой муж в двадцать три года руководил действиями армейской группы и был настолько знаменит, что я из самолюбия оставила девичью фамилию.

Баба Лера ничего не придумывала, не сочиняла, но во всех ее рассказах о муже, юности и Гражданской войне отчетливо звучал оттенок горделивости. Это нисколько не мешало мне слушать, но помимо воли все ее воспоминания приобретали характер романтический, будто надевали котурны. Калерия Викентьевна Вологодова искренне гордилась не собою, а своим и впрямь легендарным временем.