Ознакомительная версия.

Хочу снова вернуться в одесское лето 1921 года. Тогда, во время дачного застолья, возникало немало тем, любопытных и веселых. Одна из них – и забавно, и всерьез – коснулась жизненного пути Бабеля и, как ни странно, рикошетом задела и меня в детские годы.

Начало эпизода следует отнести к пребыванию моей матери в Париже в 1911 – 1912 годах. Там она изучала французский язык на педагогических курсах «Альянс Франсез», общалась с русскими эмигрантами (в том числе с Луначарским и Лениным) и вынесла из этого общения много поучительного. Отец использовал кое-что из ее парижских впечатлений в незаконченном и неопубликованном романе «Коллекционер».

Здесь же речь о другом. Любопытства ради мама взяла в Париже несколько уроков гадания по руке в школе хиромантии мадам Ленорман.

Еще в конце XVIII века, когда никому не известный молодой офицер Наполеон Бонапарт плыл к своим родственникам на Корсику, на корабле к нему подошла гадалка. Посмотрев на его ладони, она предсказала ему императорский трон и владение всей Европой. Возможно, Наполеон не принял это всерьез, но стимул был получен. Когда пророчество начало сбываться, он разыскал гадалку и озолотил ее. К ней потянулась вся парижская знать. Позже мадам Ленорман (так звали гадалку) основала в Париже школу хиромантии. Дело продолжили ее потомки, у которых мама и «получилась».

Порой мама очень точно гадала по руке своим знакомым. Правда, не всегда охотно, так как очень при этом уставала. Отец, переняв кое-что у нее, тоже пытался гадать, но у него получалось неважно. Видимо, здесь дело не только в знаниях, но и в интуиции.

Однажды дачным вечером мама предсказала Бабелю в ближайшие годы крупный литературный успех и известность, если не мировую, то всеевропейскую. Как Ленорман Наполеону. Это вызвало взрыв восторга и град шуток в адрес Бабеля, все помыслы которого в то время были направлены на то, чтобы опубликоваться в одесских газетах и журналах, не говоря уже о московских.

В свое время для молодого Паустовского открытка, полученная от Бунина, стала своеобразным стимулом упорной работы и преодоления трудностей на тернистом пути писателя. Кто знает? Может, мамино гадание сыграло такую же роль в отношении Бабеля.

Во всяком случае творческий взлет его был стремителен. Уже через пять-шесть лет после памятного дачного лета он обрел всероссийскую, а вскоре и европейскую известность. Вот тогда-то, в конце 1920-х годов, находясь в Париже, Бабель узнал, что у супругов Паустовских в Москве родился сын. Он вспомнил о гадании (а скорее всего и не забывал о нем), немедленно отправился в самые фешенебельные магазины и купил множество детской одежды и игрушек, причем не только для младенческого возраста, но и на вырост, лет до шести-семи.

Для моих родителей это был действительно Подарок с большой буквы. Жили они в то время в подвальчике в Обыденском переулке весьма скудно, чтобы не сказать бедно. А я все раннее детство до поступления в школу щеголял в туалетах лучших французских фирм.

В результате получилась забавная история вполне в «отцовском духе», к тому же совершенно подлинная.

Что сближало Паустовского с Бабелем?

Призвание к писательству. Обычно люди приходят к писательству, уже имея немалый жизненный опыт. Более того, этот опыт и руководит выбором. Но бывают стимулы иного рода – изначальное внутреннее стремление к писательству, которое можно назвать призванием. Опыт приобретается потом, как бы подкрепляя призвание. Так было и на этот раз.

Бабеля «послал в жизнь» Горький. Паустовский сам понял необходимость этого. Горький был литературным опекуном Бабеля и в духовном отношении сыграл для него такую же роль, как Бунин для Паустовского. В этом «шефстве» двух крупных писателей над двумя начинающими тоже проглядывалось некое объединяющее начало. Только связь Бунина и Паустовского осуществлялась как бы пунктиром и на расстоянии, а Горький непосредственно влиял на писательскую судьбу Бабеля. Еще в 1916 году Горький поместил у себя в журнале «Летопись» его первые рассказы, затем отправил «в люди», в результате чего и родились «Конармия» и другие вещи. Общение Горького и Бабеля возобновилось по возвращении Горького в Россию и продолжалось до самой его смерти в 1936 году.

Горький активно защищал Бабеля от нападок Буденного, заявив, что писатель имеет право на свое видение окружающего, даже если речь идет о доблестных героях Первой конной. Состоялся известный обмен письмами между Буденным и Горьким в печати.

В отличие от Буденного многие бойцы и командиры – прототипы героев «Конармии» всегда относились к Бабелю с теплотой, независимо от того, как они «выглядели» в его рассказах. Отец, со слов Бабеля, пояснял «кто есть кто», где сейчас эти люди работают, чем занимаются. Но их фамилии мало что говорят современному читателю. Поэтому упомяну лишь об известном военачальнике – маршале Семене Тимошенко. Он послужил прототипом одного из самых колоритных героев «Конармии», знаменитого начдива-шесть – Савицкого.

От гражданской войны у Бабеля осталась сильная страсть к лошадям. Он не случайно старался чаще ездить на Северный Кавказ. А отправляясь на подмосковную дачу Горького, неизменно посещал расположенные неподалеку конные заводы. Своей страстью он заразил и Лившица, у которого она воплотилась в любви к конным бегам. Оба стали постоянными посетителями ипподромов.

Особенно же связывало Паустовского с Бабелем то, что можно назвать «чувством языка». Это не только любовь к русскому языку как образному средству выражения мыслей, но и ко многим другим его особенностям, вплоть до его звучания…

В статье «Несколько слов о Бабеле» Паустовский писал:

«Впервые рассказы Бабеля я читал в его рукописях. Я был поражен тем обстоятельством, что слова у Бабеля, одинаковые со словами классиков, со словами других писателей, были более плотными, более зримыми и живописными. Язык Бабеля поражал, или, вернее, завораживал необыкновенной свежестью и сжатостью. Этот человек видел и слышал жизнь с такой новизной, на какую мы были неспособны».

Положа руку на сердце можно сказать, что для Паустовского Бабель был таким же открывателем богатств русского языка, но уже в иную историческую эпоху.

И точно так же Паустовский и Бабель вслед за Буниным именно здесь, в Одессе, в самом начале 20-х годов наблюдали и обратный процесс – начало вырождения русского языка под влиянием политической жизни. В первую очередь это коснулось газет и журналов, затем художественной литературы. Рождалась серость, угодная начальству, но не читателю. Об этом писал Бунин в «Окаянных днях», а Паустовский еще в 1919 году в Киеве записал в дневнике: «Жадно, нервозно читаю газеты – изуверские, писавшиеся в каком-то тихом бешенстве. Сплошная истерика… Какая-то "мертвая вода"…»

В глазах Паустовского русский язык являлся объединяющим, общечеловеческим началом, той «живой водой», что в народных сказках всегда противостоит «воде мертвой».

Он не раз подчеркивал, что процветанию этого языка способствует товарищество писателей разных национальностей и, напротив, обособление их друг от друга («почвенники» и т. п.) приводит к убогости не только языка, но и содержания.

Именно отцу принадлежит известный в свое время афоризм о положении в нашей литературе. Сравнивая писателей с рыцарями, которые в средневековой Англии вели войны между приверженцами орденов Алой и Белой Розы, он говорил: «В литературе, как всегда, идет война между Алой и Серой Розой!»

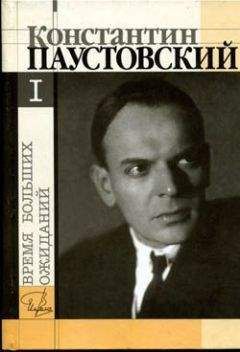

В одной из глав «Повести о жизни» автор говорит: «Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии…» И затем добавляет, что центральные части повествования – «Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий» -соответствуют наибольшему напряжению действия, его кульминации.

Сами названия этих частей как бы таят в себе тревогу, которую автор и не скрывает. Он словно задается вопросом: что ждет нас впереди?… И в то же время не перестает надеяться на лучшее, на то, что Россия преодолеет хаос и бесправие, порожденные бурными потрясениями начала века.

Поэтому, подобно Горькому, Паустовский не торопился расставаться со своими «большими ожиданиями», полагая, что разум и человечность возобладают над звериными проявлениями политического сознания, что крайности нового режима сведутся лишь к болезни роста.

Такими были его настроения одесского периода 1919 – 1922 годов, времени работы в газете «Моряк», когда он сошелся со многими интересными людьми – моряками, писателями, рабочими, журналистами…

Характерно, что все эти люди, как и Паустовский, жили надеждами, то есть настроением «больших ожиданий».

При всем различии «творческих лиц» было у Бабеля и Паустовского одно несомненное сходство. Каждый обладал сильным даром воображения, а если сказать точнее – преображения. Все мы верим в достоверность Молдаванки, нарисованной Бабелем, и в то же время знаем, что подлинная Молдаванка имеет с ней мало общего. То же самое можно сказать по поводу многих рассказов Паустовского, в особенности ранних его рассказов с экзотической окраской.

Ознакомительная версия.