Завтра Франция голосует [80] за коммуниста Дюкло [81] и за коммунизана Мендес-Франса [82]. Все, с кем приходится заговорить, даже люди вчера еще рассудительные, в один голос твердят: «Наша главная забота — воспрепятствовать американской внешней политике», «послать к черту Америку» и т. д. Каждый в зависимости от воспитания и темперамента — но все кроют злосчастную Америку чем угодно, от многоэтажной матери до мелких ядовитых уколов утонченнейшей иронии…

Но… будем все-таки надеяться, что человек(и) предполагае(ю)т, а Б<ог> располагает и расположит как-нибудь выносимо…

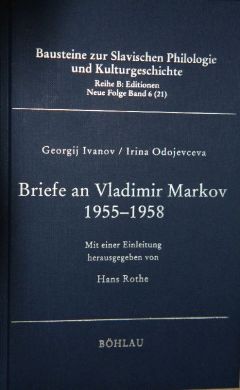

Поэтому вернемся к нашим делам. Сердечно Вас благодарю за внимание — присылку в рукописи Ваших публикаций в «Опытах». Сегодня моим материалом будут статьи об Есенине и о «зверях» и поэма. Начнем с поэмы — самого, пока, для меня, в Вашем творчестве… спорного.

Кроме нее, из Ваших стихов мне известны те, кот<орые> Ю.П. Иваск опубликовал в своей антологии, и серия «романсов» в «Нов<ом> журн<але>» года 2 тому назад. Все это мало утешительно. Разумеется, я хочу писать только правду, даже неприятную, ведь иначе и не стоит? Не правда ли?

Могу, конечно, и ошибаться… Впрочем, я и не собираюсь сказать Вам, что Ваши стихи «плохие». Наоборот, я бы предпочитал встретить в них немного менее игривой легкости и немного более следов борьбы с материалом, того, что Вы хотите втиснуть в стихи и чему стихи сопротивляются.

Но главное будет в «классификации». Не помню, сообщал ли Вам об одном разговоре с Ю.К. Терапиано, кот<орый> утверждал, что «не может быть», чтобы мне нравились стихи и Блока, и Ходасевича, и Георгия Иванова, и Набокова-Сирина. Одна из этих двух категорий (Блок, Георгий Иванов) или (Ходасевич, Набоков-Сирин) — по его мнению, исключает другую.

Я с ним горячо спорил, обвинял его в узости. А вот теперь сам вынужден указать на количественно значительную категорию русских стихов, для меня поэзией не являющихся: Некрасов, Маяковский, Твардовский, Вы…

Ввиду Вашей любви к Маяковскому, Вы, надеюсь, не обидитесь за такое соседство.

Почему это так? Не знаю. Верно, причина этого кроется где-то в глубинах моей субъективности. М. б., из-за того, что вся эта «поэзия» — «прикладная»? Не знаю, но у всех этих авторов (от Некрасова до Твардовского) я непрерывно чувствую внутреннюю фальшь и им не верю. Если даже у Некрасова можно сделать исключение для 2–3 стихотвореньиц: «Маша», «Утро» — то и они фальшивы насквозь.

У Маяковского я бы сделал исключение для его футуристического периода (1910–1918 прибл<изительно>) и для «Про это». От всего остального — претит! — Ложь, фальшь, ходульность, пошлость, особый вид сухой пошлости (в отличие, напр<имер>, от И. Северянина, мокрой, ему свойственной). (В прочем, кажется, наша оценка Маяковского совпадает.)

О Твардовском и говорить нечего — его благонравные фельетоны, в которых ничего, кроме послушания и потрафления, не найти — мерзки! Хотя «Василий Теркин», в советских условиях, и является почти что смелым поступком (не Сталина похвалил, шутка ли сказать!), все-таки больно и стыдно, что после Блока и Хлебникова, после Пастернака и Клюева, после Цветаевой и Ходасевича такие грубо-плоские стишки, замешанные на квасном ура-патриотизме (Теркин и Смерть), могли обратить на себя внимание образованных русских людей.

Сознаю, что у всех вышеозначенных (Некрасов — Твардовский и Маяковский в своем падении) словесная ткань очень замечательна — отличается новизной, богатством и разными там звуковыми и иными достопримечательностями. Но… вижу в этом лишь указание на то, что одной словесности недостаточно для того, чтобы получилась поэзия, тем более что эти люди в большой мере проституировали свой дар.

Что же касается Вас лично, то Вы и не фальшивы и не заинтересованы (Ваша биография доказывает противное). Но… одно из двух — или, несмотря на Вашу культурность и на сравнительно благоприятные условия в Ленинграде (см. «Нов<ый> журн<ал>» [83]), советская «эпоха» наложила на Вас свою неблагодатную печать, видно, что и Вам не удалось отделаться от твардовщины, увы!

Но вероятнее другое: сила Ваша не в стихах, а в литературной критике. В Вашей поэме лучшее — «литературность», не в смысле правильности и гладкости (попадаются шероховатости вроде

«В век выхолощенных душ» [84] —

тут один слог лишний, и можно найти еще примеры), а в смысле Вашей пропитанности литературой, реминисценциями из классиков, литературной проблематикой и т. д., вроде «север вреден» или «покой и воля». Вообще Ваша поэма «ситуируется» в чистой литературе, все ее темы «ад — рай», «возлюбленная» и т. д. взяты под чисто литературным углом зрения, и правильнее всего, как «жанр», было бы назвать ее «литературная шутка».

Но… это ли поэзия? Где относительно Ваших стихов смысл немецкого слова «Dichtkunst». т. е. искусство сгущения, концентрации? Где в Ваших стихах глубочайшее, ответственнейшее, серьезнейшее, последнее выражение квинтэссенции Вашей личности или хоть стремление к нему?

Вы мне укажете на замечательных поэтов-шутников Lewis СаггоГа, Христиана Моргенштерна (Galgenlieder [85]) или на А.К. Толстого. Но… сравните и Вы увидите 2 вещи: во-первых, они несравненно гуще Вашего, у Вас слишком легко наговорено, разжижено. Во-вторых — у них за шуточной внешностью кроется очень глубокое метафизическое зерно. И этого я у Вас, при максимуме внимательного и благожелательного чтения, не различил — да и Ваша ли это природа? Тоже сомневаюсь.

Так что же остается: честный Твардовский? Для Вас я бы хотел лучшего!

В Вашей поэме (как и в прежних стихах) попадаются приятные частности, удачи, как, напр<имер>, про чертей

Хорошие ребята,

Мохнатые хвосты

или

или

Но все дороги к Богу

Крапивой заросли…

и есть еще.

Но этого мало.

Не вижу дурного в том, чтобы замечательный критик В. Марков, от времени до времени, разражался стихотворной шуткой, но он лучше моего знает, что это не поэзия. Вот у Хлебникова:

Нам только корку хлеба

И каплю молока,

А солью будет небо

И эти облака… [86]

Не отсюда ли Ваше:

Давай краюшку хлеба,

Народный тарарам,

А что такое небо,

Не так уж важно нам.?

Сравните сами…

Но писать все это мне было немного тягостно потому, что многие почему-то ценят в себе только поэта. И ударить по поэту у ближнего часто значит ударить по самому чувствительному, больному месту.

Заранее сам очень жалею, если и у Вас так дело обстоит, но все-таки считаю, что правильнее было сказать Вам искренне то, что думаю о Ваших стихах, чем пощадить Ваш стихотворный violon d’Ingres [87].