Видите, я очень откровенна. И всегда после такой откровенности в письмах, при последующих встречах даже со знакомыми, бываю очень дикой, потому что мучительно стесняюсь того, кто хоть немного заглянул мне в душу. (...)

В Москву я еду числа 15-го августа, нужно устраиваться с общежитием. (...)

Жду от Вас какой-нибудь экзотической карточки, например — что может быть оригинальнее! — Вы верхом на дельфине! Серьезно, была бы очень рада, если бы Вы подарили мне свою карточку. Это было бы знакомством на расстоянии.

Мила.

(...) С нетерпением жду ответа.

Все больше и больше начинают нравиться «Колыбельная Мери» и «Лирическая» из «Искателей счастья», особенно вступление.

Ленинград, 3/IX—37 г.

Это, миленькая моя, не фокус писать письма, когда свободна и делать нечего. Теперь я понимаю Ваше «геройство», когда Вы от скуки в Щербиновке частенько брались за перо и писали неведомому композитору. А вот попробуйте писать, потому что хочется, потому что есть потребность, не взирая на занятость, усталость и прочее. Видимо, на это Вас не хватило. Письмо Ваше нудное, такое же, как, наверное, и Вы были в тот момент. Очевидно, желание спать оказалось сильнее желания писать. Думаю, что проще было бы сразу завалиться в постель. Я не сержусь на Вас, но Вы мне испортили настроение. (...)

(Ага! Всыпал! Будете теперь знать!)

Я еще Вам очень серьезно скажу: не надо заменять праздничную приподнятость и вполне понятную остроту нашей переписки формальными вежливыми отписками. Это, сударыня, сделали Вы, и Вам надлежит в этом немедленно сознаться.

Пожалуйста, не язвите насчет расточительности моих поцелуев. В том и сказывается вся отвратительность Вашей ужасающей натуры, что Вы чудесный и светлый мой порыв готовы немедленно разменять на банальные колкости.

Ничего! При встрече мы с Вами посчитаемся. (...)

В Москву я вряд ли выберусь раньше 9-го. Десятого проеду в Киев, но от утра до 8-часового [вечернего] киевского поезда есть время, чтоб взглянуть на Вашу злобную старческую физиономию. Ждите моей телеграммы о дне выезда. (...)

Бесконечно сердитый И. Д.

Целовать Вас больше никогда не буду (даже в письме!).

Москва, 6/IX—37 г.

Ваше письмо заставило меня вначале искренно расхохотаться, потом мне стоило уже труда удержать на лице улыбку, и, наконец, я рассердилась. Так вот благодарность за то, что эти два дня я никуда не отлучаюсь из дома и жду Вас, жду минутами, часами. Бегаю по два раза в день на почту и совершенно не могу углубиться в занятия. И сегодня (когда выяснилось, что Вы не приедете) отказалась идти на танцплощадку (сколько самоотречения-то!), лишь бы сейчас же ответить Вам; а Вы... Вы носите написанное уже письмо два дня в кармане и не только не удосужитесь бросить его в ближайший почтовый ящик, но и отдать для этой же цели тому же секретарю!

А я вот сегодня, лежа на нашей импровизированной тахте и держа в руках учебник (увы, только держа), услышала, как за стеной запели Вашу песенку и... Впрочем, не буду продолжать, не стоите Вы этого.

Это, миленький мой, не фокус приезжать в Москву, когда этого требуют дела, когда это необходимо. А вот попробуйте приехать, потому что хочется, потому что есть потребность (взглянуть на старческую физиономию), не взирая на занятость, усталость и прочее. Видимо, на это Вас не хватает. (...)

Несколько слов о нашей переписке. Почти всегда я пишу Вам, находясь в приподнятом настроении. ПОЧТИ всегда Вы не обманываете моих ожиданий. (...) Но меня часто грызет мысль, что пишете Вы не мне одной, а очень многим. Может быть, отчасти это и было причиной того, что я написала Вам такое письмо. Этим неудачным маневром я думала вызвать Вас на более длительный разговор. Увы, невинная хитрость не удалась. Вы не пошли на эту удочку. (...)

А все-таки мне доставляет удовольствие мысль о том, что Вы меня не представляете, не можете сейчас видеть, а я вот беспрепятственно разглядываю Вас. И Ваш пристальный взгляд не попадает в цель, он мертв. Хотя, нужно сознаться, при писании первых страниц этого письма я держала Вашу карточку перевернутой возле себя.

В заключение... Впрочем, заключение сделаете сами.

Dixi!

Мила.

Ленинград, 9 сентября 1937 г.

Во-первых, я категорически отвергаю Ваши обвинения: письмо свое я отправил немедленно. Я вынужден сказать, что мои деловые (уже не говорю о других) корреспонденты мечтали бы о такой моей аккуратности. Во-вторых, не думайте обо мне дурно и знайте, что я пишу не всем одно и то же. В-третьих, поговорим немного о романтике.

Моя жизнь довольно красочна, хотя и утомительна. Сюда я причисляю все разделы моей работы, взаимоотношения с людьми, радость творчества, удовлетворение удачей и гордость успехами; сюда я причисляю художественное честолюбие, щекочущее самолюбие и прочее, прочее, прочее. И все-таки, когда приходят Ваши письма, то в моей, казалось бы, и без того довольно ярко освещенной жизни становится еще светлее. (...) Я глубоко дорожу всяким проявлением ко мне теплоты и внимания. Я думаю, что это вследствие того, что я скромен. Знаете, ведь бывают люди, которые выходят на поверхность жизни и забывают это правило. (...)

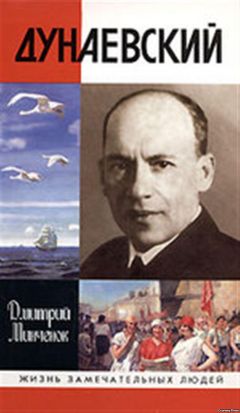

Я же чувствую признательность за каждое такое проявление, откуда бы оно ни исходило. Судите сами: где-то в глуши тайги, в захолустье Омского края или Харьковской области простые человеческие души хоть на минуту освещаются моими теплыми строчками — ответом на их теплоту. Письмо от композитора Дунаевского, песни которого они поют и любят, мне кажется, является для них чем-то отличающимся от их нормального ощущения.

Но каким образом могло случиться, что Вы вдруг ни с того ни с сего потеряли чувство сравнения и решили себя причислить к одной из многих, которым я пишу. Вы, право, меня обижаете, потому что судите обо мне как о конторе по сбыту чувств и флирта или, чего хуже, по кружению голов двадцатилетним девушкам.

Каким образом случилось, что Вы не разглядели в моих письмах того, что называется романтикой? (...) Стоит ли мне еще сознаваться в том, как нетерпеливо жду я Ваших писем, как они влияют на мое настроение, как своими телеграммами мне хочется ни на один лишний час не оставлять Вас вне правильного ощущения моих подлинных настроений?

Вы видите, я сказал больше, чем надо. Мы с Вами об этом поговорим подробно и лично. Но... не испытывайте мою душу: перелететь к Вам по воздуху я сегодня не смогу, и Вам придется Ваш свободный вечер провести без меня.

Что касается моего приезда, то я еще Вам надоем в мои частые московские пребывания. Мне удивительно хорошо при мысли, что Москва приобретает для меня новый и... острый интерес.

Людмила! Пишу Вам это с огромной тревогой. Мне не нравится, что Вы не танцуете, что Вы держите учебник, ничего не понимая в нем. Мне хотелось бы, чтобы это было шуткой, на которые Вы так щедры. Боже упаси, если я воткнусь тяжелым (хоть и приятным) камнем в Вашу радостную жизнь. Об этом Вам надо подумать. Я хочу Ваших слов, Ваших чувств, Вашей теплоты, но при одном условии: чтобы это было Вашей радостью.

Если все, что я пишу, повергнет Вас в недоумение, учтите краску стыда, зальющую мое лицо, и простите меня, дурака, попавшего пальцем в небо. (...)

Мой нежный, нежный привет Вам, моя хорошая.

Ваш И. Д.

Ревякино, 16/IV—41 г.

Дорогой Исаак Осипович!

Позвольте, хотя и с некоторым опозданием, поздравить Вас с великой, вполне заслуженной наградой — званием Сталинского лауреата. (...)

[...] Помните ли Вы меня, Исаак Осипович? Вашу «старую знакомую» Людмилу Головину, с которой у Вас одно время была оживленная переписка, окончившаяся знакомством? Так вот, за эти два-три года огромные перемены произошли в моей судьбе: я вышла замуж, и у меня десятимесячный сын. Замужество мое оказалось неудачным: влюбившись без памяти в человека, ставшего моим мужем, я недостаточно хорошо узнала его характер, а последний оказался очень тяжелым. Год пролетел как во сне, а потом... не буду перечислять всего, что мне пришлось вынести, достаточно уже того, что наша совместная жизнь в дальнейшем для меня невыносима. Муж не хочет развода со мной и грозит отнять у меня ребенка в случае моего ухода. Я не хочу прибегать к помощи суда, но положение мое очень тяжелое. Будь бы жив папа, он помог бы мне во всех отношениях. Но вот уже два года, как наша семья распалась: брат учится в Ростове, а мама переехала ко мне на постоянное житье. И вот под давлением всех перечисленных обстоятельств я решилась на... побег от мужа. Уладив с работой, я «снимаюсь с якоря» и переезжаю куда-нибудь подальше от Ревякино [...]