Лев Бердников

Ученый еврей[1]

Он был первым евреем, окончившим российский университет,

издавшим сборник своих стихотворений на русском языке и

ставшим первым переводчиком А.С. Пушкина на иврит.

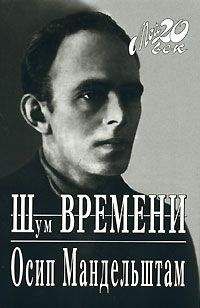

Поэт Осип Мандельштам приходился ему внучатым племянником.

Этот еврейский юноша совершил беспрецедентный по тем временам поступок: он покинул отчий дом и отправился в Москву, чтобы учиться в тамошнем университете. По пути в Первопрестольную он встретил кантора, который, узнав о цели его путешествия, спросил: «Зачем Вы едете? Вы могли бы быть первым в своем народе, а оставляете все, чтобы быть последним среди ученых христиан». — «В Талмуде сказано: будь лучше последним у львов, чем первым у зайцев!» — парировал наш герой. Звали его Леон Иосифович Мандельштам (1819–1889).

Леон Иосифович Мандельштам (1819–1889)

Впрочем, кантор был отнюдь не единственным в иудейской среде, у кого поступок этого молодого человека вызвал, мягко говоря, недоумение. О Леоне сокрушались, прежде всего, его домочадцы, воспринявшие сей его шаг как отступничество от еврейства. «Отец дал тебе платье, ты его переменишь, — взывал к беглецу его брат, — мать играла твоими кудрями, ты их срежешь. Ты станешь говорить языком, для нас непонятным, и будешь писать рукою, для нас незнакомою…»[2].

Между тем, Леон происходил из семьи далеко не самой ортодоксальной. Он родился в городе Жагоры Виленской губернии, что располагался на границе с Курляндией (ныне между современными Литвой и Латвией). То был важный тогда торговый город с населением в 3 тысячи человек, половина из коих была иудейского происхождения. Благоприятную почву нашли здесь идеи Ѓаскалы и ее основоположника Мозеса Мендельсона, ярко и боевито изложенные в программе германского журнала на древнееврейском языке «Меассеф». Общий лозунг авторов сего издания — «Тора и мудрость, вера и разум», они стремились доказать совместность истинной религии и еврейского просвещения, свято веря в свой идеал.

Отец Леона, Иосиф Мандельштам, родившийся ок. 1780 года, был человеком эрудированным и весьма энергичным. Видный купец, он исколесил по торговой надобности Россию, Польшу, Германию; знаток Талмуда и иудейской книжности, он был не чужд и просветительских идей. Между тем, борьба еврейских фанатиков старины против новых веяний принимала тогда подчас средневековый характер — «зловредные» книги они сжигали на кострах. Одно только хранение Библии в переводе Мендельсона почиталось подвигом самопожертвования; людей сживали со света, сдавали в солдаты за малейшее прегрешение против религии. Однако Леон благодаря родителю получил, по счастью, не только традиционное еврейское, но и общее образование, изучал иностранные языки и европейскую литературу. Вот как об этом вспоминает он сам: «Денно и нощно занимался Талмудом и в 12 лет получил эпитет «илуй» (отличный) и симптомы чахотки. Много читал, благодаря отцу и старшим братьям, из учеников Мендельсона, потом философию Маймонида, Спинозы». Он овладел, наряду с древнееврейским, немецким и французским языками и даже пробовал свои силы в сочинительстве на сих наречиях в духе модного тогда романтического направления.

В шестнадцать лет он стал углубленно заниматься русским языком. О том, как постигали в ту пору язык Пушкина и Гоголя молодые евреи из местечек, рассказывает Ан-ский в повести «Пионеры»: «А как мы учились? Разве мы знали, с чего начать? Разве у нас были книги?! В полночь, прячась в подвалах и погребах, с риском для жизни учились мы русской грамоте. И как учились! Товарищ, умерший от чахотки, выучил наизусть русско-немецкий словарь, — русско-еврейского тогда еще не было, и таким образом выучился по-русски. Другой товарищ выучил наизусть "Свод законов", чтобы сразу и по-русски научился и законы узнать»[3]. Впрочем, Леон освоил русский язык настолько, что по прошествии нескольких лет легко мог писать на нем не только прозу, но и поэзию. При этом он проявил столь завидное владение версификацией, что мог справиться с прихотливой рифмовкой русского сонета. Из своих стихотворных опытов он составил целую рукописную книгу, которую всегда держал при себе.

Самообразование нашего героя оказалось, однако, на время прерванным из-за ранней женитьбы. Избранница семнадцатилетнего Леона (точнее, его отца, ибо на раннем браке настоял именно Мандельштам-старший) принадлежала к совсем иной среде. В доме тестя, в еврейском местечке Кейданы Ковенской губернии, куда после свадьбы переселился юный Леон Мандельштам, царила воинствующая ортодоксальность; занятие любыми «посторонними» предметами, такими, например, как чтение какой-либо неталмудической книги, воспринималось здесь как богохульство. Долго оставаться в этом доме Леон не мог; он вернулся под родительский кров, а вскоре и развелся с женой.

Он был полон решимости стать защитником и просветителем своего народа, в большинстве своем — увы! — далекого от европейской культуры того времени. И это поистине мессианское свое предназначение он ощутил очень рано. Вот какие сокровенные чувства поверяет бумаге двадцатилетний Леон: «Так я стою теперь — дикий, сильный, свободный сын природы, любящий свое отечество и язык родимого края, но несчастный несчастием моих единоверных братьев. Я разгневан на их ожесточение, губящее их способности, но я привязан узами родства и чувства к их бедствиям. Цель моей жизни есть оправдать их перед светом и помочь им удостоиться этого оправдания»[4].

Жажда самых разносторонних знаний возбуждает в нем желание получить систематическое образование, что было возможным только вдали от родных Пенатов, в столичном университете. Невольно вспоминается рассказ Шолом-Алейхема «Выигрышный билет», где еврейский юноша тоже покидает местечко и едет учиться в большой город. Финал рассказа, однако, трагичен: образованный еврей, дабы преуспеть, отказывается от веры предков, за что родные его проклинают и хоронят заживо. Не то Мандельштам! Он не только не изменяет своей религии, но обращает к еврейству все свои помыслы, делает заботу о соплеменниках смыслом всей жизни. Позднее, подводя итог своим трудам и дням, он скажет: «Три идеала управляли доныне моим духом и сердцем: образование, родина и моя нация!». А тогда, накануне отъезда из Жагор, он посвящает родному местечку вот какую «Прощальную думу»:

Cпи, отчий дом, уж бдит твой друг,

Уж бдит твой гений над тобою;

Лишь за тебя ушел он вдруг

В чужую даль, борясь с судьбою;

За вас пошел он в дальний путь,

За вас открыл стрелам он грудь;

И только вы — его награда,

И честь, и слава, и отрада…[5].

По счастью, «стрелы судьбы» пролетели мимо нашего героя: русская Фортуна к нему явно благоволила. Он приехал в Вильно, чтобы сдать экстерном экзамены за курс губернской гимназии. И не беда, что первая попытка оказалась неудачной, зато вторая дала свои плоды. Попечитель Виленского учебного округа пишет по сему поводу ректору Московского университета: «По вторичному испытанию Мандельштама совет Виленской гимназии, хотя и не признал за ним сведений соответствующими полному гимназическому курсу, но нашел их, однако же, достаточными для дозволения поступать в университет… Основываясь на этом заключении и приняв в соображение природные способности помянутого Мандельштама, составляющего необыкновенное среди единоверцев своих явление, его любовь к наукам и особенные дарования к языкам и словесности… я решился отправить его в Московский университет вольным слушателем»[6]. По приказу министра народного просвещения графа С.С. Уварова Мандельштам «без дальнейшего испытания» был допущен к слушанию университетских лекций.

Не правда ли, странно: еврей показывает на экзамене не слишком блестящие познания, а чиновник тем не менее выдает ему аттестат да еще снабжает рекомендательным письмом; сиятельный же министр немедленно зачисляет его в студенты. Как-то не вяжется такой «режим наибольшего благоприятствования» с процентной нормой приема евреев в вузы, традиционно ассоциирующейся с царской Россией!

В дальнейшем Мандельштаму суждено будет дожить и до этих ограничительных (если не сказать, юдофобских) мер. Но тогда, в 30-40-е гг. XIX века, иудеи вовсе не рвались в университеты — они были заперты в местечках, полностью отгороженных от русской жизни, языка и культуры. А потому и образовательная политика правительства по отношению к ним была совершенно иной. Объявив Талмуд и «фанатизм» раввинов виновниками сепаратизма сего народа, власти провозгласили тогда главной своей задачей нравственное и религиозное преобразование еврейской нации, ее сближение с христианским населением империи. А для этого надлежало создать сеть школ и казенных училищ, в коих наряду с иудаизмом (впрочем, модернизированным, ибо из программы всячески стремились вытеснить Талмуд, зато настоятельно рекомендовалась Библия в немецком переводе и с комментариями Мендельсона), преподавались бы предметы общеобразовательные: математика, физика, риторика, география, иностранные языки (и, прежде всего, русский), отечественная история, литература и т. д.